DIYや自動車、バイクのメンテナンスをしていると、「10mmのスパナを持ってきて」と言われたり、工具箱から10mmのスパナを取り出したりする場面は非常に多いです。国内での整備作業において、最も使用頻度が高いサイズの一つと言っても過言ではありません。

その時、「10mm」という数字を見て、なんとなく「M10」サイズのボルトに使うのではないか、と考えてしまうことはありませんか。数字が一致しているため、直感的にそう思ってしまうのは無理もないことかもしれません。しかし、実は、これは工具選びにおける最も一般的で、そして作業を中断させてしまう可能性のある誤解の一つです。

この「10mmスパナ」と「ボルトサイズ」の関係を正しく理解していないと、いざ作業しようとした時にスパナが合わず、「あれ?」と手が止まってしまいます。それだけでなく、無理に作業しようとすれば、大切なボルトの頭をなめて(丸くして)しまい、部品を損傷させる原因にもなります。

この記事では、なぜ10mmスパナがM10ではないのか、その明確な理由と、JIS規格に基づいた正しいボルトサイズであるM6との関係を徹底的に解説します。さらには、間違いやすいインチサイズとの違いや、自動車・バイクでの具体的な使用例まで、10mmスパナとボルトのサイズに関するあらゆる疑問点を詳しく解説していきます。

- 10mmスパナがM6ボルトに適合する理由

- ボルトの「呼び径」と「二面幅」の根本的な違い

- JIS規格に基づくボルト寸法とインチ規格との見分け方

- ボルトをなめさせないための安全なスパナの使い方

本記事の内容

10mm スパナとボルト サイズの基本

まずは、10mmスパナとボルトのサイズに関して、最も基本的で重要な関係性から整理していきましょう。ここを正確に理解することが、あらゆるメンテナンス作業における正しい工具選びの、揺るぎない第一歩となります。

結論:10mmスパナの対応サイズはM6

早速ですが、最も重要な結論からお伝えします。「10mmスパナ」を使用して作業する場合、適合する六角ボルトやナットの標準的なサイズは「M6」です。

これは絶対的な基本として覚えてください。スパナやレンチに刻印されている「10mm」という数値は、その工具がどれだけの「幅」に対応できるかを示しています。具体的には、ボルトやナットの頭の六角形、その向かい合う平行な2つの面の間の距離(=二面幅)が10mmであることを示しているのです。

そして、日本の工業製品の基準である日本産業規格(JIS)において、標準的な「M6」の六角ボルト(またはナット)の二面幅は10mmと定められています。

この規格があるため、「10mmスパナ」は「二面幅10mmのM6ボルト」に適合するというわけです。DIYやメンテナンスで10mmの工具が必要になった場合、それはM6のボルトやナットを扱う場面である可能性が極めて高いと言えます。

M10ではない?よくある間違い

工具の扱いに慣れていない方が陥りやすい最大の誤解が、「10mmのスパナはM10のボルトに使う」というものです。数字が同じなので混同しやすいのですが、これは明確な間違いです。

ボルトのサイズ表記における「M10」という記号は、工具が掴む頭部の幅ではなく、ねじ部分の直径(呼び径)が10mmであることを意味します。

この2つの寸法(スパナの10mmとボルトのM10)は、測定している部分が全く異なります。

知っておきたい寸法違い

実際にM10の六角ボルトに対応するスパナのサイズは、現行のJIS規格では一般的に16mmです(そして、古い規格では17mmが使われていました)。

もし10mmのスパナをM10ボルトに当てようとしても、スパナの口径がボルトの頭よりも圧倒的に小さすぎて、全くはまらないことがお分かりいただけると思います。この「数字のマジック」に惑わされないことが重要です。

用語解説:二面幅と呼び径

ボルトと工具のサイズ関係を正確に把握するために、非常に重要な2つの用語「二面幅」と「呼び径」について、ここで詳しく解説します。この違いを理解することが、あらゆる混乱を避ける鍵となります。

二面幅 (s) (Width Across Flats)

二面幅とは、六角ボルトの頭部や六角ナットを真上から見た際に、向かい合う平行な2つの面の間の直線距離を指します。スパナやレンチに刻印されている「10mm」や「12mm」といったサイズ表記は、まさにこの二面幅の寸法を示しています。

簡単に言えば、これはボルトを回すために「工具が掴む部分」の寸法です。

呼び径 (d) (Nominal Diameter)

呼び径とは、ねじの基本的な直径を表す寸法で、一般に「M6」や「M8」と呼ばれます。「M」はメートルねじ(Metric)を意味し、続く数字が呼び径(単位はmm)を示します。

重要なのは、呼び径はボルトの頭部ではなく、ねじが切られている軸部分の直径であるという点です。この呼び径によって、ボルトの強度(どれだけの力に耐えられるか)や、組み合わせるナットのサイズ、部材に開けるべき下穴の径などが決まります。これはボルトの「設計上の太さ」を示す寸法です。

寸法の役割の違い

- 呼び径 (M6など):

ボルトの「締結」機能(太さ・強度)を決める、設計上の基本寸法。 - 二面幅 (10mmなど):

ボルトを「回転」させる機能(工具)を決める、インターフェースの寸法。

このように、一本のボルトには「機能」と「作業」という、異なる目的を持つ寸法が定められています。

JIS規格におけるボルトの寸法

では、なぜ「M6=二面幅10mm」なのでしょうか。これは、メーカーがそれぞれ勝手に決めているわけではありません。ボルトやナットの寸法は、メーカーごとにバラバラでは部品の互換性がなくなり、設計やメンテナンスが非常に不便になります。

そのため、工業製品には標準規格が定められています。日本国内で流通している一般的な六角ボルトの寸法は、JIS B 1180(六角ボルト)という規格によって、呼び径ごとに二面幅や頭部の高さが細かく定められています。(出典:日本産業標準調査会(JISC) JIS規格検索)

この規格のおかげで、私たちはどのメーカーが製造したJIS準拠のM6ボルトであっても、手持ちの10mmスパナが問題なく使用できるのです。これは工業社会における非常に重要なルールと言えます。

以下に、JIS B 1180に基づいた、一般的に使用されるメートルねじの呼び径と二面幅の対応関係(目安)を示します。

| ねじの呼び (d) | 二面幅 (s) / スパナサイズ [mm] | 備考 |

|---|---|---|

| M3 | 5.5 | |

| M4 | 7 | |

| M5 | 8 | |

| M6 | 10 | (これが今回の主題です) |

| M8 | 13 | ※旧JISでは12mm |

| M10 | 16 | ※旧JISでは17mm |

| M12 | 18 | ※旧JISでは19mm |

| M14 | 22 | |

| M16 | 24 | |

| M20 | 30 |

非常に重要:旧JIS規格の存在に注意

上の表は現行のJIS規格(部品等級Aなど)に基づいています。しかし、特にM8、M10、M12については、旧JIS規格でそれぞれ二面幅が12mm、17mm、19mmと定められていました。

古い機械や自動車、バイクのメンテナンスを行う際には、現行のサイズ(例:M10=16mm)ではなく、旧規格のサイズ(例:M10=17mm)が使われていることが非常によくあります。

「M10だから16mmのはず」と思い込むと作業ができません。そのため、プロ用の工具セットには、12mmと13mm、16mmと17mm、18mmと19mmの両方が必ず含まれているのが一般的です。

ボルト寸法の許容差とスパナの精度

JIS規格では、寸法を規定値ジャストに作ることは難しいため、必ず「許容差(公差)」が定められています。

例えば、JIS B 1180規格によれば、M6六角ボルトの二面幅(s)は、最大10.00mm、最小9.78mmと規定されています。つまり、9.78mmから10.00mmの範囲内に収まっていれば規格品として合格です。

このわずか0.22mmの許容差が、工具の品質と密接に関わってきます。

安価で精度の低いスパナは、口径が規定の10mmよりわずかに大きく(例えば10.1mmなどに)作られていることがあります。もしこの精度の低いスパナを、許容差の下限である9.78mmに近い細めのボルトに使用した場合、工具とボルトの頭部の隙間は「0.32mm」にもなります。

この大きな隙間がある状態で強い力をかけると、工具がボルトの「面」ではなく「角」に集中して接触し、角がグニャリと潰れてしまう「なめ」という現象が発生しやすくなります。精度の高い一流メーカーの工具が、この許容差を厳密に考慮して設計されているのには、こうした明確な理由があるのです。

M6ボルトの種類と適合工具

「M6ボルト」と一括りに言っても、用途に応じて様々な形状のものが存在します。頭部の形状が異なれば、当然ながら適合する工具も変わるため、注意が必要です。

| ボルトの種類 | 規格(例) | 呼び径 (d) | 適合工具サイズ | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 標準 六角ボルト | JIS B 1180 | M6 | 10 mm (スパナ) | 最も一般的。 スパナやメガネレンチで回す。 |

| フランジ付き 六角ボルト | JIS B 1189 | M6 | 10 mm (スパナ) | 根元にワッシャー一体型の ツバ(フランジ)が付く。 座面が広く緩みにくい。 |

| 小頭 六角ボルト | (独自規格など) | M6 | 8 mm (スパナ) など | 頭部が標準より小さい。 省スペース・軽量化目的で使われる。 |

| 六角 穴付きボルト | JIS B 1176 | M6 | 5 mm (六角レンチ) | 頭に六角形の穴が空いている。 狭い場所や高い締付トルクが 必要な箇所で使う。 |

この表のように、同じM6のねじであっても、頭部が小さく設計された「小頭ボルト」の場合は8mmのスパナが必要だったり、家具の組み立てや自転車などでよく見る「六角穴付きボルト(キャップボルト)」の場合は5mmの六角レンチが必要になったりします。

六角穴付きボルトに必要なレンチのサイズは、ボルトの呼び径ごとに決まっています。詳しくは「六角レンチのサイズとボルトの呼び径対応表」も参考にしてください。

作業前には、ボルトの外観をよく確認し、適切な工具を選択することが重要です。

10mm スパナのボルト サイズ応用知識

基本的な関係性を理解したところで、次は実際の作業で役立つ応用知識や、よくあるトラブルシューティングについて解説します。基本ルールだけでなく、こうした「例外」や「対処法」を知っておくことで、現場での対応力が格段に上がります。

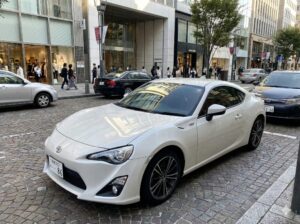

自動車やバイクでの具体的な使用例

10mmスパナとM6ボルトの組み合わせは、特に自動車やバイクのメンテナンスにおいて、本当によく使われています。「10mmのT字レンチが1本あれば、かなりの作業ができる」と言われるほどです。

これは、大きな荷重(エンジン内部や足回りなど)がかからない「非構造部分」の締結において、コスト、重量、強度、作業性のバランスがM6ボルトは非常に優れているためだと考えられます。

具体的には、以下のような箇所で多用されています。

- 自動車:

バッテリーのターミナル固定(ほぼ全車種10mm)、エンジンルーム内の樹脂製カバー、エアクリーナーボックスの固定、各種センサー類の固定ブラケット、内装パネルの一部、ナンバープレートの取り付けなど。 - バイク:

カウルやフェアリング(外装部品)、スクリーンの取り付け、フェンダー(泥除け)やチェーンガードの固定、一部のシート固定ボルト、エンジンサイドカバー(クラッチカバーなど)のボルトなど。

これらの箇所は着脱の頻度も高いため、10mmの工具の精度と使いやすさが作業効率に直結します。

スパナが合わない?インチとの違い

10mmのスパナを当てても、わずかに大きい(ガタつく)、あるいは小さい(入らない)と感じる場合、そのボルトは私たちが普段使っている「ミリ規格」ではなく「インチ規格」の可能性があります。

特に、米国製(ハーレーダビッドソンなど)や英国製の古いバイク、一部の輸入製品(特に米国製)や特殊な機械にはインチねじが使われています。

10mmに近いインチサイズに要注意

10mmに非常に近いインチサイズとして、以下の2つが存在し、混同の原因となります。

- 3/8インチ = 約9.52mm (10mmスパナだとガタつき、非常になめやすい)

- 7/16インチ = 約11.11mm (10mmスパナは絶対に入らない)

ミリ規格の工具とインチ規格の工具を混同して使用することは、部品の損傷に直結する非常に危険な行為です。

見た目での判断はほぼ不可能です。見分けるにはノギスで二面幅を正確に測定するのが最も確実です。「10mmでも11mmでもないな?」と感じたら、インチ規格を疑い、作業を中断して正しい工具を特定してください。

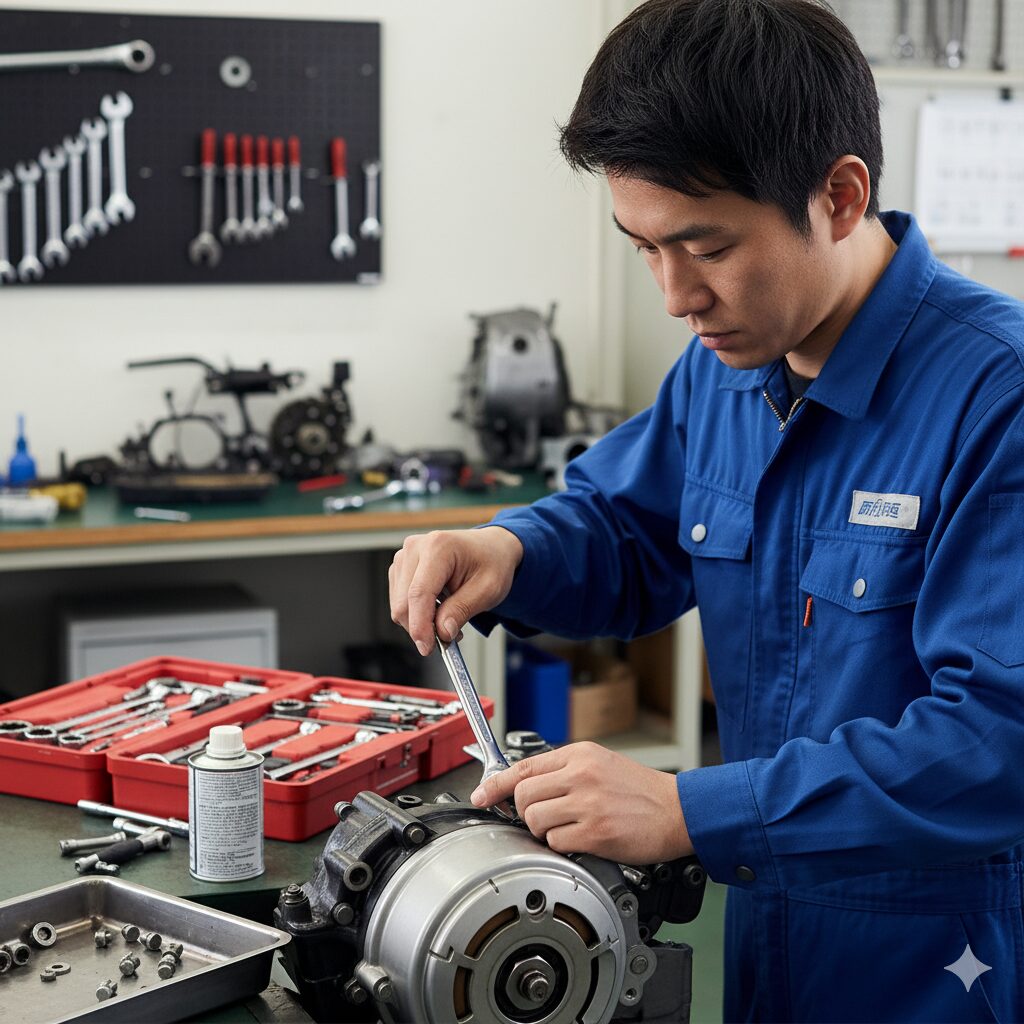

ボルトをなめる原因と正しい使い方

ボルトの頭の角が丸まってしまい、工具がかからなくなる現象を「なめる」と言います。こうなると、そのボルトを外すのが非常に困難になり、DIY作業が頓挫する最大の原因となります。

この「なめる」という現象は、明確な原因があって発生します。

なめる主な原因

- 不適切なサイズの工具の使用

これが最大の原因です。

前述の「インチとミリの間違い」や、「10mmだと思って11mmのスパナを使う」など、サイズの合わない工具を使えば、角にしか力はかかりません。 - 工具の摩耗や精度の低さ

前述の「許容差」の問題です。

精度の低い工具や、長年の使用で口が開いて摩耗した工具は、ボルトとの隙間が大きくなり、なめやすくなります。 - 工具のかけ方が浅い

スパナをボルトの頭に奥までしっかり差し込まず、先端だけで回そうとすると、力が逃げて角を潰します。 - オープンエンドスパナ(口が開いたスパナ)での高トルク作業

スパナは構造上、高いトルクをかけると口がわずかに開く方向に力が働き、ボルトの角から外れやすくなります。

工具の使い分けで「なめ」を防ぐ

固く締まったボルトを緩めるときや、逆に強く本締めするときは、利便性よりも確実性を優先し、スパナの使用は避けるのが賢明です。

ボルトの頭を6点(または12点)で完全に囲むメガネレンチ(ボックスレンチ)や、ソケットレンチを使用してください。これらの工具はボルトの「面」で力を捉え、力が分散されるため、非常になめにくく、確実なトルク伝達が可能です。

スパナは、仮締めや早回し、またはメガネレンチが入らない狭い場所での補助的な使用に留めることをお勧めします。万が一、なめてしまったボルトを外す方法もありますが、そうなる前に防ぐことが最も重要です。

小頭などM6以外の可能性

先ほどの表でも触れましたが、「10mmスパナが合わない」という状況に直面した際、インチ規格以外にも「M6の小頭ボルト」である可能性も考慮に入れる必要があります。

これは、部品の取り付けスペースが限られている場所や、軽量化が求められる箇所で(特に自動車関連などで)使用されることがある特殊なボルトです。

「ボルトの太さ(呼び径)はノギスで測ってM6で間違いないはずなのに、10mmのスパナだとスカスカだ」という場合は、慌てずにワンサイズ下の8mmのスパナを試してみてください。それでピッタリと適合する場合、そのボルトはM6の小頭ボルトである可能性が高いです。

他の主要サイズとボルト一覧

10mm(M6)と同様に、DIYやメンテナンスで頻繁に使用されるスパナサイズと、それに対応する一般的なボルトの呼び径を以下に示します。これらのサイズは「工具箱のスタメン」と言えるでしょう。工具セットを揃える際の参考にしてください。

- 8mm スパナ → M5 ボルト

- 10mm スパナ → M6 ボルト (現行JIS)

- 12mm スパナ → M8 ボルト (旧JIS)

- 13mm スパナ → M8 ボルト (現行JIS)

- 14mm スパナ → M10 ボルト (旧JIS)

- 16mm スパナ → M10 ボルト (現行JIS)

- 17mm スパナ → M10 ボルト (旧JIS) , M12 ボルト (旧JIS)

- 19mm スパナ → M12 ボルト (旧JIS)

※M12の現行JISは18mmですが、旧JISの19mmも非常によく使われます。

このように、特にM8とM10、M12は新旧の規格が混在しているため、整備の現場では12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mmといったサイズがすべて必要になる場面が多いのです。

10mmスパナのボルトサイズ総まとめ

今回は、「10mmスパナとボルトサイズ」について、その基本原則から間違いやすいポイント、応用知識まで詳しく解説しました。

この調査から導き出される重要な結論を、最後にもう一度まとめます。

10mmスパナとボルトのサイズ 最重要ポイント

- 10mmのスパナは、標準的なM6ボルトの頭部(二面幅10mm)に適合します。

- ボルトの「M」表記(例: M6)は、ねじ部分の直径(呼び径)を示しており、スパナが掴む頭のサイズ(二面幅)ではありません。

- 同じM6ボルトでも、小頭(二面幅8mmなど)や六角穴付き(六角レンチ5mm)など、用途に応じた種類が存在するため、必ず現物を確認してください。

この「呼び径」と「二面幅」の違いを明確に理解することが、工具と部品を正しく扱う上で最も重要です。この基本原則を理解することで、作業の失敗を防ぎ、安全で確実なDIYやメンテナンスを行うことができます。

なお、ボルトやナットの規格、および作業時の締付トルクなどは、安全性に関わる非常に重要な情報です。特に自動車やバイクの足回り、ブレーキ、エンジンといった重要保安部品を扱う際は、ご自身の判断だけに頼らず、必ず車両のサービスマニュアル(整備要領書)を確認するか、専門知識を持つプロフェッショナルにご相談ください。安全第一でDIYを楽しみましょう。