bbkトルクレンチの校正方法について、具体的な手順や適切な間隔、さらには校正証明書の有効期限について詳しく知りたいと思っていませんか?

「最近、トルクレンチの精度が落ちている気がする…」

「校正に出したいけれど、料金はいくらなのか、どこに依頼すればいいのかわからない」

といった悩みをお持ちの方も多いでしょう。また、エアコンの設置作業で必須となるトルクレンチの校正は自分でできるのか、という疑問もよく聞かれます。

この記事では、そうした疑問をすべて解消するため、BBKトルクレンチの校正に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。作業中によくある「BBKトルクレンチが滑る」といったトラブルの原因と対策、2分3分や4分といった主要サイズの正しいエアコンのトルク値、さらには作業品質を左右するフィックスレンチの正しい使い方まで、プロの視点で深掘りします。加えて、「倍力レンチはトルク管理ができますか?」という専門的な問いや、競合ブランドであるタスコのトルクレンチとの違いについても徹底比較。あなたのトルクレンチに関する知識を一段上のレベルへと引き上げます。

- BBKトルクレンチの正しい校正知識と専門業者への依頼手順

- 校正の適切な頻度と証明書の有効期限がなぜ重要なのか

- トルクレンチの精度を長期間維持するための正しい使い方と保管方法

- 現場で頻発するトラブルの原因を理解し、未然に防ぐための解決策

本記事の内容

bbkトルクレンチの校正方法と基本知識

- 校正の間隔と証明書の有効期限は?

- エアコン用トルクレンチの校正方法

- 気になる校正料金は?

- 校正は自分でできる?

- 倍力レンチでトルク管理はできますか?

校正の間隔と証明書の有効期限は?

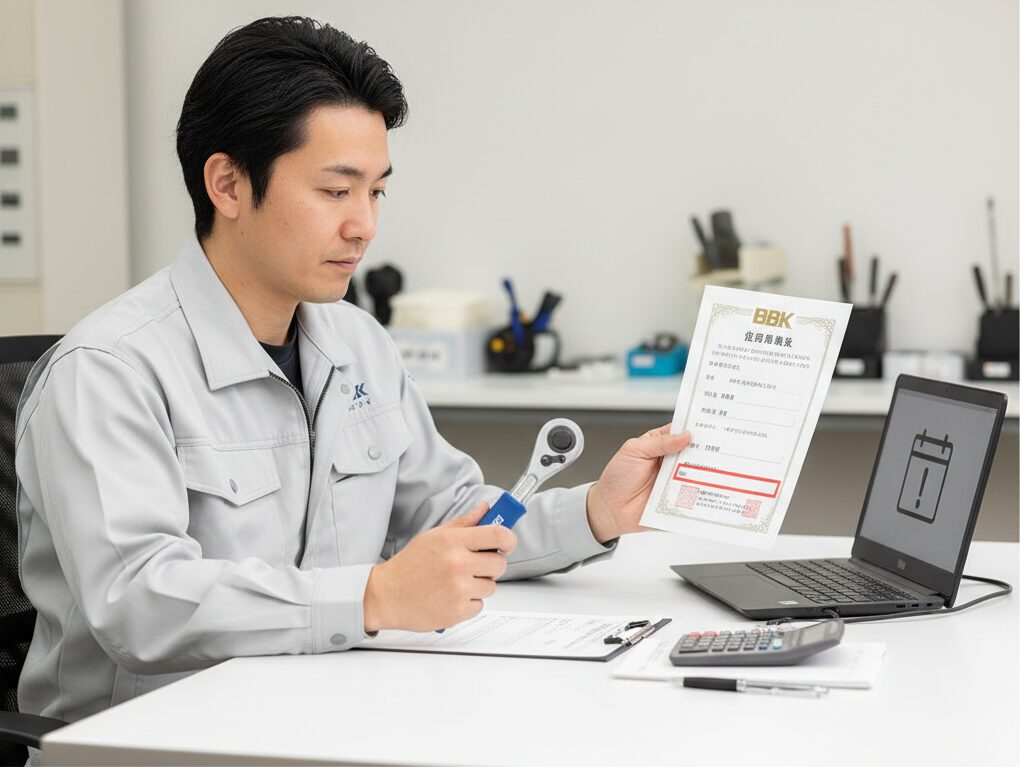

トルクレンチは精密な測定機器であり、その精度を維持するためには定期的な校正が不可欠です。BBKのトルクレンチには校正証明書が付属しており、これに定められた有効期限を正しく理解しておくことは、プロとして信頼性の高い作業を行う上で非常に重要になります。

有効期限は、以下の2つの基準で設定されています。

校正証明書の有効期限

検査日から3年、もしくは使用開始日から1年です。トルクレンチを初めて使用する際には、ご自身で校正証明書に使用開始日を忘れずに記入する必要があります。この日付を基点として1年間が、メーカーによって精度が保証される期間となります。

例えば、検査日から2年が経過した製品を購入した場合でも、使用開始日から1年間は有効期限内として扱われます。しかし、使用開始日の記入を怠ると、検査日から3年という期限が自動的に適用されてしまうため、製品を使い始める際の初回の日付記入は絶対に忘れないようにしましょう。

この有効期限が過ぎたトルクレンチを使い続けることには、大きなリスクが伴います。

有効期限切れの工具を使い続けるリスク

正確なトルク管理が求められるエアコンの設置作業において、精度の低い工具を使用し続けると、締め付け不足による冷媒ガスの漏洩や、過剰締め付けによるフレア面の破損・配管の損傷といった重大な施工不良に直結します。これは再工事の手間やコストだけでなく、お客様からの信頼を失う原因にもなりかねません。

有効期限を過ぎた場合は、速やかにメーカーや専門の校正業者に依頼して再校正を行うことが強く推奨されます。

エアコン用トルクレンチの校正方法

「校正方法」と聞くと、専門的な機器を用いた精度の微調整を想像するかもしれません。しかし、日常的にユーザーができる最も重要かつ効果的な「校正」とは、工具の精度を狂わせないための「正しい使い方」を日々徹底することに他なりません。BBKのトルクレンチは、規程のトルク値に達すると「カチッ」という音と首が折れる動作で知らせてくれますが、誤った使い方をするとこの重要な機能が正常に働きません。

特にエアコンの配管作業で守るべき、重要なポイントは以下の通りです。

正しい使い方3つの基本

- 相手側を確実に固定する

フレアナットを締め付ける際は、相手側となるハーフユニオン(オス側)が動かないよう、フィックスレンチなどを用いて確実に固定してください。

特に室内機側の配管ジョイントは構造的に不安定なため、必ず2丁掛けで作業を行うことが基本です。

この固定が不十分だと、トルクレンチにかけた力が逃げてしまい、正しいトルク値で首が折れず、結果的に締め付け不足や過剰締め付けの原因となります。 - トルクレンチは垂直にかける

トルクレンチをフレアナットに対して斜めに掛ける「斜め掛け」は絶対に避けてください。

レンチとナットの接触面が減ることで力が均等にかからず、レンチが滑ってナットの角をなめてしまう(丸くしてしまう)原因になります。

一度なめてしまったナットは、もはや適切に締め付けることも緩めることも困難になります。 - トルクレンチの先端を掛けない

力を加えやすいからと、レンチのグリップの先端(ヘッドから最も遠い部分)に力を掛ける「先端掛け」も厳禁です。

トルクレンチは、グリップの中央部分を握って力を加えることを前提に設計されています。

先端に力をかけると「てこの原理」が働きすぎ、設計者が意図したトルク値と実際に掛かるトルク値にズレが生じてしまいます。

不適切な使い方は工具の寿命を縮める

これらの基本を守らないことは、施工不良に繋がるだけでなく、トルクレンチ内部の精密な機構に不要な負荷をかけ、工具自体の精度劣化を早めることにも直結します。日々の作業で正しい使い方を心がけることが、最も効果的なメンテナンスであり、工具を長持ちさせる秘訣と言えるでしょう。

気になる校正料金は?

トルクレンチの有効期限が過ぎた場合、メーカーや専門業者による再校正が必要となります。多くの方が気になるその料金ですが、依頼する校正業者、トルクレンチのモデル、そして依頼するサービス内容によって変動します。

一般的な料金の目安として、専門業者に依頼した場合の相場は1本あたり数千円から1万円程度となるケースが多いようです。業者によっては、複数のトルクレンチをまとめて依頼することで、1本あたりの料金が割引になるサービスを提供している場合もあります。

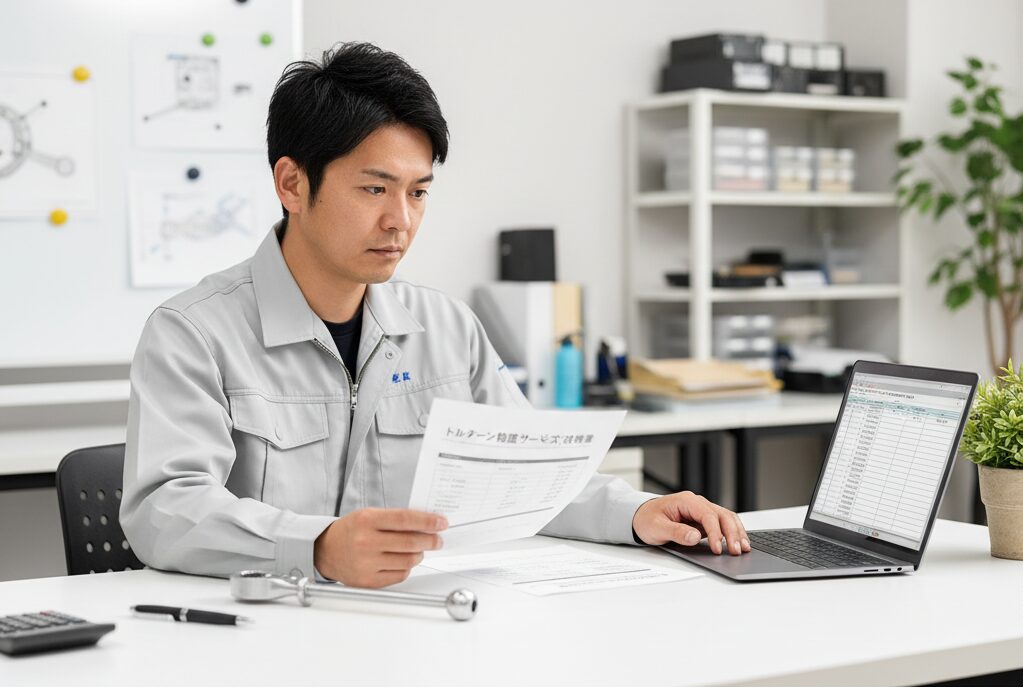

校正依頼から返却までの流れ

- 問い合わせ・見積もり:

まず、メーカーや校正業者に連絡し、モデル名や希望するサービスを伝えて見積もりを取ります。 - 発送:

見積もり内容に納得したら、指示に従ってトルクレンチを梱包し、業者へ発送します。 - 校正作業・検査:

専門の技術者がトルクレンチテスターを用いて精度を測定し、必要に応じて調整を行います。 - 証明書発行・返却:

作業完了後、新しい日付の校正証明書や検査成績書と共に、トルクレンチが返送されます。

料金に含まれるサービス内容もしっかりと確認しましょう。通常は、校正作業、検査成績書、校正証明書の発行が含まれています。もし、品質管理体制を証明するための「トレーサビリティ体系図」の発行が必要な場合は、追加料金が発生することが一般的です(BBK製品は発行不可の場合があるため要確認)。

どこに依頼すればいい?

依頼先としては、購入した販売店、メーカーであるBBKテクノロジーズの技術相談窓口、またはトルクレンチの校正を専門に行う計測器業者などが挙げられます。どこに依頼すればよいか分からない場合は、まずは取引のある工具店やメーカーの窓口に問い合わせてみるのが最もスムーズで確実です。

正確な作業品質を担保するための投資として、定期的な校正費用を事業計画に組み込んでおくことが賢明です。

校正は自分でできる?

「専門業者に依頼すると費用も時間もかかる。なんとか自分で校正できないか」と考える方もいるかもしれません。しかし、結論から申し上げると、ユーザー自身がメーカーの保証するレベルで精密な校正を行うことは、現実的に不可能です。

その理由は、トルクレンチの校正には「トルクレンチテスター」と呼ばれる、非常に高精度な専用測定器が必要不可欠だからです。これは、トルク値を正確に測定し、表示するための専門機器であり、非常に高価な上に、その操作や得られたデータの解釈には専門的な知識と経験が求められます。

専門業者はこのテスターを用いて、レンチが設定されたトルク値で正確に作動するかを厳密に測定し、もし許容範囲を超えるズレがある場合は、内部のメカニズムを精密に調整します。このような設備とノウハウがなければ、正確な校正は不可能です。

インターネット上では、既知の重さの重りを吊るして精度を簡易的に確認する方法が紹介されていることもあります。しかし、これはあくまで大まかなズレを確認する程度のチェックに過ぎません。アームの角度や摩擦、測定点のズレなど、多くの不確定要素が影響するため、プロの現場で求められる精度を保証することは全くできません。

自分で分解・調整するリスク

最も危険なのは、知識がないまま分解・調整を試みることです。トルクレンチの内部は複雑なスプリングやカム機構で構成されており、一度分解すると元に戻せなくなったり、内部の機構を破損させてしまったりする危険性が非常に高いです。最悪の場合、工具として二度と機能しなくなる可能性もあります。精密機器であるトルクレンチの分解や調整は、絶対に自分で行わないでください。

結局のところ、工具の信頼性と作業の安全性を確保するためには、費用と時間をかけてでも専門の業者に依頼するのが唯一の方法と言えるでしょう。

倍力レンチでトルク管理はできますか?

倍力レンチ(パワーレンチ)は、内蔵された遊星歯車の仕組みを利用して、入力した力を数倍から数十倍に増幅させ、人力では到底不可能な非常に大きなトルクを発生させることができる特殊な工具です。

そのため、「これを使えばトルク管理も楽にできるのでは?」と考える方がいるかもしれませんが、その認識は誤りです。倍力レンチは、精密なトルク管理を行うための工具ではありません。

その主な役割は、あくまで「固く錆び付いた大型ボルトやナットを緩める」または「橋梁やプラントなどで、超高トルクでの締め付けが要求される箇所で使用する」といった、特殊な状況に限定されます。

トルクレンチが「カチッ」という音や首折れの感触で設定トルクに達したことを知らせるのに対し、倍力レンチにはそのようなフィードバック機能は一切ありません。どのくらいのトルクが出力されているかを正確に知ることは極めて困難です。

トルクレンチと倍力レンチの根本的な役割の違い

トルクレンチ:

「正確なトルクで締め付ける」ことを目的とした測定器。

倍力レンチ:

「人力では出せない大きな力を発生させる」ことを目的とした増力器。

このように、両者は設計思想も使用目的も全く異なります。エアコンのフレアナットのような、比較的トルクが小さく、かつ精度が求められるデリケートな部分の作業で倍力レンチを使用すれば、一瞬で締め付け過ぎてしまい、配管やナットを根本から破壊してしまうことになりかねません。

適材適所という言葉があるように、工具もその特性を正しく理解し、目的に合ったものを使用することが極めて重要です。

実践で役立つbbkトルクレンチの校正方法

- トルクレンチが滑るときの原因

- 正しいフィックスレンチの使い方

- 2分3分のフレアナットの特徴

- 4分レンチのトルク値

- タスコのトルクレンチとの違い

- bbkトルクレンチ校正方法の要点

トルクレンチが滑るときの原因

作業中にBBKのトルクレンチがフレアナットから「ガリッ」と滑ってしまう、という неприятな経験はありませんか。この現象は作業を中断させるだけでなく、工具や部材を傷つける原因にもなります。このトラブルには、いくつかの明確な原因が考えられます。

最も頻繁に起こる原因は、これまでも強調してきた通り、トルクレンチの掛け方が不適切であること、特に「斜め掛け」です。

滑る最大の原因:「斜め掛け」

前述の通り、トルクレンチをフレアナット面に対して垂直ではなく、斜めに掛けてしまうと、レンチの爪がナットの角に浅くしか掛からず、力を入れた瞬間に滑ってしまいます。これは工具が正常に機能しないだけでなく、フレアナットの角をなめてしまい、再作業を困難にする大きな原因にもなります。

その他にも、見落としがちな原因として以下のような点が挙げられます。

- フレアナットのサイズとレンチが合っていない:

当然ですが、サイズが異なれば適切にホールドできません。

インチサイズとミリサイズを間違えるといったヒューマンエラーも考えられます。 - フレアナットやレンチの摩耗:

長年の使用により、ナットの角やレンチの口径部が摩耗して丸くなっていると、接触面が減って滑りやすくなります。

工具も消耗品であるという認識が重要です。 - 油や汚れの付着:

フレアナットやレンチに冷凍機油やゴミが付着していると、摩擦係数が著しく低下し、滑りの原因になります。

作業前にはウエスで綺麗に拭き取る習慣をつけましょう。

BBKのRTQシリーズは、ナットをほぼ全周ホールドする特殊な形状で、滑りに対して非常に強い設計になっています。しかし、それでも不適切な使い方をしてしまえば、その性能を十分に発揮することはできません。作業を始める前に、レンチがナットの奥までしっかりと、そしてまっすぐ掛かっているかを指で触って確認する癖をつけるだけで、トラブルの多くは防げるはずです。

正しいフィックスレンチの使い方

フィックスレンチは、トルクレンチを使った締め付け作業において、主役であるトルクレンチを支える重要な脇役です。特にエアコンの室内機側や、入り組んだ場所にある室外機のサービスポートなど、配管ジョイントが不安定な場所での作業では、もはや必須の工具と言えます。

その使い方の最大のポイントは、「トルクレンチが発生させる回転力に対して、完璧なカウンター(反対側)の力を与え、動きを完全に封じ込める」ことです。

2丁掛けの基本とその目的

トルクレンチでフレアナット(メス側)を時計回りに締め付ける際、もう一方の手で持ったフィックスレンチで、相手側のハーフユニオン(オス側)をがっちりと固定し、反時計回りの力がかからないように支えます。これにより、トルクレンチの力が100%締め付けだけに集中し、配管の根元や溶接部分に余計なねじれのストレスがかかるのを防ぎます。

BBKテクノロジーズのオリジナル商品である「フィックスレンチ FW-2479」のような専用品は、様々なサイズに対応できる上、しっかりと掴むことができるため、より安全で確実な作業をサポートしてくれます。

もしこの固定が不十分なままトルクレンチを回してしまうと、ユニオン側も一緒に回ってしまう「共回り」という現象が発生します。これではいつまで経っても規定トルクに達しないだけでなく、接続されている細い銅管自体をねじ切ってしまったり、フレア面に傷をつけてガス漏れの原因を作ってしまったりする危険性が非常に高くなります。

単純な作業に見えますが、この「動かないように、しっかり固定する」という基本を徹底することが、プロの施工品質を左右する重要なポイントなのです。

2分3分のフレアナットの特徴

日本の家庭用ルームエアコンの配管工事において、圧倒的に使用頻度が高いのが液管側の「2分(にぶ・1/4インチ)」とガス管側の「3分(さんぶ・3/8インチ)」のサイズのフレアナットです。この2サイズさえあれば、多くの現場に対応できると言っても過言ではありません。BBKでは、この最も重要な2つのサイズのラチェットトルクレンチをセットにした「RTQS-PF」という、非常に実用的な製品が用意されています。

このセット、そしてBBKトルクレンチの最大の特徴は、他社の製品にはない独自のラチェット機能にあります。

ラチェット機能がもたらす圧倒的な作業効率

通常のトルクレンチは、一度締め付けた後、次の角度で回すためにレンチをナットから一旦外して、再び掛け直すという動作が必要です。しかし、エアコンが設置される場所は、壁際や天井裏、室外機の裏側など、工具を抜き差しするスペースがほとんどない狭い場所であることが日常茶飯事です。

一方、ラチェット機能付きのRTQシリーズは、レンチをナットから一度も外すことなく、ハンドルを車のワイパーのように往復させるだけで、連続して締め付け作業を続けることができます。これにより、狭所での作業性が劇的に向上し、作業時間の大幅な短縮と作業者のストレス軽減に貢献します。

セット品ならではのお得さと利便性

「RTQS-PF」セットは、RTQ-180-PF(2分用)とRTQ-380-PF(3分用)の単品をそれぞれ別々に購入するよりも価格が抑えられており、経済的です。さらに、工具を衝撃や汚れから守り、紛失を防ぐ持ち運びに便利な布製の専用ケースも付属しています。これから空調工具を本格的に揃えようと考えている方にとっては、非常にコストパフォーマンスが高く、後悔のない選択肢と言えるでしょう。

4分レンチのトルク値

家庭用エアコンでは2分・3分の組み合わせが主流ですが、リビング用の大型機種や、業務用パッケージエアコン、一部の特殊な冷媒配管などでは、より太い「4分(よんぶ・1/2インチ)」や「5分(ごぶ・5/8インチ)」といったサイズの配管が使用されます。当然のことながら、配管のサイズが異なれば、適切な密閉性を確保するために必要な締め付けトルク値も大きく変わってきます。

BBKのトルクレンチは、それぞれのサイズに対応した適切なトルク値で、製造時にあらかじめ設定・固定されています。例えば、現在主流のR-410AやR-32といった新冷媒を使用するエアコンの場合、メーカーが推奨する標準的なトルク値は以下の通りです。(参照:日本冷凍空調工業会規格 JRA GL-01-2016)

| 品番 | フレアナットサイズ (呼び) | 二面幅寸法 (mm) | 締付トルク値 (N・m) |

|---|---|---|---|

| RTQ-180-PF | 1/4インチ (2分) | 17mm | 18 N・m |

| RTQ-380-PF | 3/8インチ (3分) | 22mm | 38 N・m |

| RTQ-550-PF | 1/2インチ (4分) | 26mm | 55 N・m |

| RTQ-750-PF | 5/8インチ (5分) | 29mm | 75 N・m |

このように、サイズが大きくなるにつれて、より大きな力での締め付けが必要になることが一目瞭然です。もし、これらのトルク値を無視して、経験や勘だけに頼って締め付けてしまうと、締め付け不足による致命的なガス漏れや、逆に過剰締め付けによるフレア面の破損・ナットの亀裂といった、取り返しのつかない重大なトラブルを引き起こす原因となります。

特に4分以上の太径配管では、締め付けに必要なトルク値も格段に大きくなるため、人間の感覚はさらにあてにならなくなります。トルクレンチを使用する重要性は、細径配管の時以上に増すのです。必ず、使用する配管サイズに適合した、校正済みのトルクレンチを正しく使用してください。

タスコのトルクレンチとの違い

空調工具の世界において、BBKと並び立つトップブランドが「タスコ(TASCO)」です。多くのプロフェッショナルが、どちらのブランドのトルクレンチを選ぶべきか一度は悩んだ経験があるでしょう。両者の製品には、それぞれに優れた特徴と設計思想があります。

両者を比較した際の最も明確な違いは、やはりBBKの「RTQシリーズ」に搭載されているラチェット機能の有無です。前述の通り、この革新的な機能は、狭い場所での作業効率を劇的に向上させるBBK独自の大きなアドバンテージです(実用新案登録済)。

一方で、長年にわたり業界標準として君臨してきたタスコのトルクレンチも、非常に高い完成度と信頼性を誇ります。

BBKとタスコの比較表

| 項目 | BBK (RTQシリーズ) | タスコ (標準モデル) |

|---|---|---|

| 最大の特徴 | ラチェット機能による高速作業性 | シンプルで堅牢な構造と高い信頼性 |

| 得意な作業環境 | 壁際、天井裏などの狭所 | オープンスペース、標準的な作業環境 |

| 操作感 | ハンドルを往復させるだけで連続作業が可能 | 一回ごとに抜き差しが必要な 伝統的な操作 |

| ラインナップ | 主要サイズに絞った実用的な構成 | 多様なニーズに応える 豊富なサイズとセット品 |

| ユーザー層 | 作業効率を重視するユーザー 狭所作業が多いユーザー | 長年の愛用者 シンプルな構造を好むユーザー |

どちらの製品が一方的に優れている、というわけではありません。これは道具選びの哲学とも言えます。「多少価格が高くても、とにかく現場での作業時間を短縮したい」「入り組んだ場所での作業が多い」ということであれば、BBKのラチェットトルクレンチが強力な武器になるでしょう。一方で、「長年使い慣れた、シンプルで壊れにくい構造のものが一番信頼できる」ということであれば、タスコは非常に満足度の高い選択となります。最終的には、ご自身の作業スタイル、頻度、そして何を最も重視するかによって、最適なパートナーを選ぶのが良いでしょう。

bbkトルクレンチ校正方法の要点

この記事で解説してきた、BBKトルクレンチの校正方法や正しい使い方、トラブルシューティングに関する重要なポイントを、最後にリスト形式で総まとめします。

- 校正証明書の有効期限は「検査日から3年」または「使用開始日から1年」

- 購入後はまず使用開始日を証明書に自ら記入することが重要

- 有効期限が切れた工具は速やかに再校正に出す

- 日常的にユーザーができる最良の校正は「正しい使い方」の徹底

- 作業時は必ずフィックスレンチで相手側を確実に固定する(2丁掛け)

- トルクレンチはフレアナットの面に対し常に垂直に、奥までしっかり掛ける

- レンチが滑る、ナットをなめる原因のほとんどは「斜め掛け」

- グリップの先端を握る「先端掛け」は正確なトルクを妨げるため厳禁

- 高精度な校正は自分では不可能、必ず専門の業者に依頼する

- 校正料金の一般的な相場は数千円から1万円程度

- 倍力レンチは増力装置であり、トルク管理には絶対に使用しない

- レンチが滑る他の原因には、摩耗や油・汚れの付着も考えられる

- BBK製トルクレンチの最大の強みは、狭所作業で威力を発揮するラチェット機能

- 2分・3分のセット(RTQS-PF)はコストパフォーマンスが高い

- 4分以上の太径配管では、トルク管理の重要性がさらに増す

- 配管サイズに適合した、正しいトルク値のレンチを必ず選ぶ

- タスコ製品との違いを理解し、自分の作業スタイルに合った工具を選ぶ

- 正しい工具選びと適切なメンテナンスが、安全で高品質な施工の礎となる