最近、Amazonなどのオンラインストアで「Akizora」というブランドの砥石セットを見かける機会が非常に増えました。必要なものがすべて揃っているのに価格が手頃なため、気になっている方も多いのではないでしょうか。しかし、Akizoraという砥石の会社は一体どこの国にあり、どのようなメーカーなのか、情報が少なく不安に思うかもしれません。また、実際のAkizoraの砥石のレビューはどうなのか、初心者でもAkizoraの砥石の使い方をマスターできるのか、具体的な点が気になります。

さらに、砥石そのものについても、砥石メーカーで大手はどこですか?といった疑問や、品質における砥石の日本一はどこ製なのか、あるいは天然砥石の最上級は何ですか?という専門的なこと、そして一番荒い砥石は何番ですか?といった基本的な知識まで、知りたいことは多岐にわたるでしょう。

この記事では、謎多き「Akizora」ブランドの正体である会社情報から、国内外のリアルな評判、初心者でも失敗しないための具体的な使い方、そして知っておくと役立つ砥石の一般知識まで、あなたのあらゆる疑問を徹底的に解説していきます。

- Akizoraの会社概要と拠点の国

- Akizora砥石のリアルな評判とレビュー

- 初心者でも分かるAkizora砥石の基本ステップ

- 日本の大手砥石メーカーや砥石の一般知識

本記事の内容

akizora 砥石 会社概要とブランド特徴

- メーカーはどこの国?

- 販売元「合同会社メビアス」の詳細

- レビューと海外の評判

- 初心者向けセットとコストパフォーマンス

メーカーはどこの国?

「Akizora(アキゾラ)」ブランドのメーカーは、中国・深圳市に拠点を置く会社です。

深圳(しんせん)といえば、世界的なハイテク企業が集まる「中国のシリコンバレー」とも呼ばれる大都市であり、同時に「世界の工場」として強力な製造基盤を持つことでも知られています。Akizoraは2019年に設立された比較的新しい企業ですが、この深圳の地理的優位性を最大限に活用しています。

ブランドのコンセプトは「低コストで価値の高い製品を提供する」ことであり、砥石だけでなく、DIY工具、アウトドア用品、ペット用品など多岐にわたる製品を手掛けています。製造拠点である中国から直接、あるいは小規模な流通網で消費者に届けるビジネスモデルを採用することで、中間コストを削減し、低価格を実現していると考えられます。比較的新しい企業ながら急速に知名度を上げている背景には、このような強力な製造・流通背景があるのです。

販売元「合同会社メビアス」の詳細

日本国内においてAkizoraブランドの製品は、「合同会社メビアス」という会社が正規販売元として機能しています。

この会社の所在地は「東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階」と公表されており、日本の中心地である銀座に拠点を構えています。合同会社メビアスは、単なる輸入代理店ではなく、Akizoraブランド製品の開発、製造、販売、そして品質管理までを一貫して手掛けているとされています。

特に重要なのが品質管理です。海外ブランド製品、特に低価格帯の製品には品質のバラつきが懸念されがちですが、同社は「日本基準の検品」を徹底している点を強調しています。これは、日本市場の厳しい品質要求に応えるため、外観の傷や欠け、付属品の不足、あるいは砥石の番手表示が正しいかといった点を、出荷前にチェックしているものと推測されます。日本の消費者が安心して購入できるよう、販売元としての体制を整えている姿勢がうかがえます。

レビューと海外の評判

Akizora砥石の評判は、その価格帯を考慮すると総じて良好なものが多いですが、メリットとデメリットがはっきりと分かれる傾向にあります。国内外のレビューから主な意見を見ていきましょう。

👍 良い口コミ・評判

- 「初心者の最初の一つとして完璧。砥石、台、ガイド、面直しまで全部揃っている。」

- 「角度を固定するガイドが非常に便利。これがあるおかげで、素人でも失敗なく研げる。」

- 「1000番で研いで6000番で仕上げたら、トマトがスッと切れるくらい切れ味が復活した。価格以上の価値がある。」

- 「滑り止めがしっかり機能し、研いでいる最中に動かないので安全。」

レビューで最も多く見られるのは、「オールインワンの便利さ」と「価格に対する切れ味の回復度」に対する高い評価です。包丁研ぎに必要な道具が一度に揃う手軽さが、特に初心者層に強く支持されています。

👎 気になる口コミ・評判

- 「プロが使うような日本の高級砥石と比べると、やはり耐久性は劣る。」

- 「砥石が思ったより柔らかい。よく研げる反面、すぐに真ん中が凹んでしまうため、面直しが頻繁に必要になる。」

- 「番手(粗さ)のラベルが#1000と#6000で逆に貼られていた。」

- 「付属の竹台が少しガタつくことがある。」

価格が安い分、品質の安定性(ラベル間違いなど)や、砥石自体の耐久性・硬さについては、日本の老舗高級ブランド(キング砥石やシャプトンなど)には一歩譲るようです。特に「砥石が柔らかい」という点は、研磨力が高いというメリットにもなりますが、こまめな「面直し」が必要になるというデメリットも併せ持ちます。とはいえ、「趣味や家庭でたまに使う分には十分すぎる性能」というのが全体的な評価軸となっています。

初心者向けセットとコストパフォーマンス

Akizoraの砥石セットは、「これから包丁研ぎを始めてみたい」と考えている初心者にとって、最強のコストパフォーマンスを誇る製品の一つであることは間違いありません。

その最大の理由は、前述の通り「オールインワン」である点です。例えば、Amazonで主力商品となっている「#1000/#6000」のセットは、日常のメンテナンスに必要な中砥石(#1000)と、より鋭い切れ味を出すための仕上げ砥石(#6000)、さらに砥石を平らに保つための面直し、角度を固定するガイドまで付いて、1,500円程度(税込)で販売されています。

日本のレビューでも、「お店で研ぎ直しを頼むと一本1,000円~1,500円はかかる。このセットなら1回分の料金で道具一式が揃い、自分で何度も研げる」といった声が見られます。まさに、初期投資を最小限に抑えて「包丁を自分で研ぐ」という体験を始めるのに最適な製品です。

レビューに見る注意点と活用法

ただし、一部のユーザーからは「#6000と表記のある仕上げ面が、感覚としては日本の#2000(中仕上げ)程度に感じる」といった指摘もあります。もし本格的な鏡面仕上げや、プロレベルの鋭い切れ味を追求するようになった場合は、このセットを「中研ぎ用」と割り切り、別途#8000以上の高番手の仕上げ砥石を買い足す、といったステップアップを考えると良いでしょう。

akizoraの砥石の会社情報と基礎知識

- 使い方の基本手順

- 寿命を延ばす「面直し」とは

- メーカーで大手はどこですか?

- 日本一はどこ製?

- 天然砥石の最上級は何ですか?

- 一番荒いものは何番ですか?

- akizoraブランドの砥石の会社について【総まとめ】

使い方の基本手順

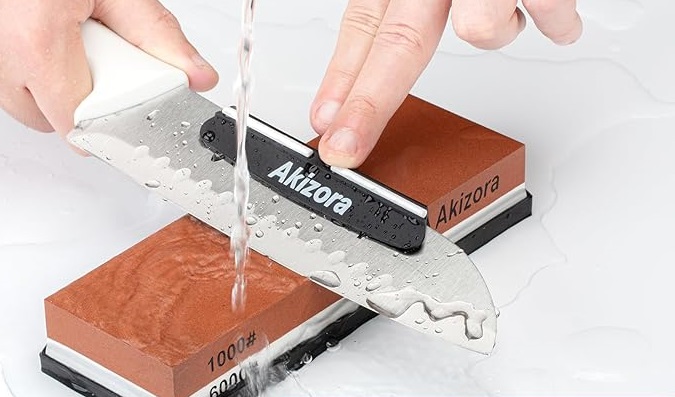

Akizora砥石の使い方は、一般的な「水砥石」と全く同じです。説明書が簡素であったり、英語であったりしても、以下の基本手順さえ押さえれば初心者でも簡単に研ぐことができます。

ステップ1:砥石を水に浸す(超重要!)

使用前に、砥石本体を5分から10分ほど水に完全に浸します。

ブクブクと細かな泡が出なくなるのが目安です。これを「吸水させる」と言い、非常に重要な工程です。吸水が不十分だと、研いでいる最中に砥石が乾いてしまい、目詰まり(砥石の表面に削りカスが詰まること)を起こしたり、摩擦熱で刃物を痛めたりする原因になります。必ず十分な時間をかけて水に浸してください。

ステップ2:砥石を固定する

付属の滑り止めゴムや竹の台に砥石をセットします。研いでいる最中に砥石が動くと、手が滑って思わぬ大事故につながる可能性があります。安全のため、必ず台にセットし、さらに濡れ布巾を台の下に敷くことで、作業台の上でガッチリと固定してください。

ステップ3:角度を保って研ぐ

包丁を研ぐ角度は、一般的な両刃包丁(三徳包丁や牛刀)の場合、砥石に対して15度から20度が目安とされています。これは「10円玉が2枚入るくらい」の角度とよく例えられます。

Akizoraのセットに付属している「角度ガイド」を包丁の背(みね)に取り付ければ、この角度を簡単に維持できます。初心者の方は、まずはこのガイドを使って正しい角度の感覚を掴むことを強くお勧めします。

ステップ4:粗い番手で研ぐ(刃付け)

まずは粗い番手(例:セットの#400や#1000)の面から研ぎ始めます。刃先から根元まで、砥石全体を均等に使うことを意識して、前後に動かします。

研いでいくと、刃の反対側(研いでいる面の裏側)に「かえり(バリ)」という、指の腹で触ると分かるザラザラとした金属のまくれができます。これが刃先全体に均一にできたら、その面は研げている証拠です。

ステップ5:細かい番手で仕上げる(バリ取り)

次に、砥石を裏返して細かい番手(例:#3000や#6000)で同じように研ぎます。今度の目的は、ステップ4でできた「かえり(バリ)」を取り除き、刃先をより滑らかに鋭く仕上げることです。

両面を軽く研ぎ、刃先に残った「かえり」が取れて、触った時に滑らかになれば完成です。

ステップ6:洗浄と乾燥

研ぎ終わったら、包丁と砥石に付着した研ぎ汁や金属粉を水できれいに洗い流します。特に砥石は、使用後そのまま放置するとカビやひび割れの原因になります。

洗浄後はタオルで水分を拭き取り、必ず風通しの良い「日陰」でしっかりと自然乾燥させてください。直射日光に当てると、急激な乾燥によって砥石が割れてしまうことがあるため、絶対に避ける必要があります。

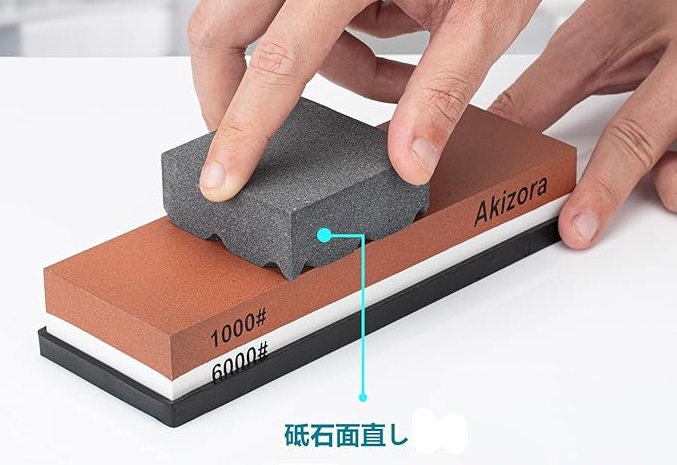

寿命を延ばす「面直し」とは

「面直し(つらなおし)」とは、使っているうちに凹んでしまった砥石の表面を、平らに(フラットに)修正する不可欠な作業のことです。

包丁を研ぐ際、どうしても刃が当たる場所は砥石の中央部分に偏りがちです。そのため、砥石は使えば使うほど真ん中だけが削れて凹んでしまいます。この凹んだ状態(「ツラが崩れた」状態)のまま研ぎ続けると、包丁の刃がまっすぐに当たらず、刃線が歪んでしまったり、正しく刃が付かなかったりする原因になります。

Akizoraのセットに付属している「面直し砥石」(表面に溝が掘られた硬い砥石)は、この問題を解決するために使います。

面直し砥石の簡単な使い方

- 凹んだ砥石と、面直し砥石の両方を水に浸します。

- 凹んだ砥石の表面に、鉛筆で格子状(タテヨコ)に線を引きます。(これが非常に有効なテクニックです)

- 面直し砥石を、格子状の線が描かれた砥石の表面に当て、円を描くように、または前後左右に均等にこすり合わせます。

- 鉛筆の線がすべて均等に消えたら、面が平らになった証拠です。(凹んだ部分だけ線が残ります)

レビューでは「Akizoraの砥石は柔らかく減りが早い」との指摘もあるため、一般的な砥石よりもこまめに(例えば3~4回研いだら一度)、この面直し作業を行うことで、砥石の性能を長く保つことができます。

メーカーで大手はどこですか?

「砥石メーカーで大手はどこですか?」という疑問は、包丁研ぎに関心を持つと必ず出てくる疑問です。ただし、用途によって「大手」とされる企業は異なります。

工業用の研削砥石(工場の機械で使う砥石)では「ノリタケ」や「クレトイシ」などが世界的な大手企業です。しかし、私たちが包丁研ぎで使用する「人造砥石」の分野では、以下の国内メーカーが特に「大手」として有名です。

| メーカー名 (代表ブランド) | 特徴と主なターゲット層 |

|---|---|

| シャプトン (SHAPTON) | 代表作「刃の黒幕」シリーズが絶大な人気。 研磨力が非常に強く、短時間で鋭い刃が付くため、 プロの料理人や刃物愛好家からの支持が厚いです。 水に長時間浸す必要がないのも特徴です。 |

| ナニワ研磨工業 (NANIWA) | 「剛研」シリーズなど、高品質な製品を幅広く展開。 研ぎ心地が滑らかで、刃先に優しいと評価されています。 プロ用から家庭用までラインナップが豊富です。 |

| 松永トイシ (キング砥石) | 「キング」ブランドは、日本の家庭用砥石の「定番中の定番」です。 古くからホームセンターなどで広く販売されており、 手頃な価格と安定した品質で、入門用として根強い人気を誇ります。 |

| 末広 (SUEHIRO) | 「CERAX(セラックス)」シリーズなどが知られています。 家庭用からプロ用までバランスの取れた製品を製造しており、 研ぎ心地の良さに定評があります。 |

Akizoraのような海外ブランドは、これら日本の老舗メーカーが築いてきた市場に対し、「初心者向けのオールインワンセット」という特定の分野において、圧倒的なコストパフォーマンスを武器に急速にシェアを伸ばしている、という構図になります。

日本一はどこ製?

「日本一の砥石」と一口に言っても、その定義(品質、売上、歴史)によって答えが変わるため、一概に「ここが日本一」と断言することは非常に困難です。

いくつかの側面から「日本一」を考察してみましょう。

- プロからの評価(品質・性能):

前述の「シャプトン」が製造する「刃の黒幕」シリーズは、その卓越した研磨力と精度の高さから、多くのプロ料理人や刃物研ぎの専門家に「現代の人造砥石として日本一」と評価されることが非常に多いです。

- 家庭での普及度(シェア・知名度):

「キング砥石」(松永トイシ製)は、その長い歴史と、日本のほぼ全てのホームセンターで手に入るほどの普及率、そして手頃な価格から、「家庭用砥石としての日本一」と言えるかもしれません。

- 歴史的・伝統的価値(天然砥石):

人造砥石ではなく「天然砥石」の分野に目を向けると、京都産の砥石が歴史的にも品質的にも日本一、ひいては世界一とされています。

天然砥石の最上級は何ですか?

天然砥石の最上級品として世界的に知られているのは、京都の中山(なかやま)鉱山で採掘される「本山合砥(ほんやまあわせど)」です。

これらは人造砥石が登場するはるか昔から、日本の刃物文化を支えてきた最高級の仕上げ砥石です。その粒子は驚くほど細かく均一で、人造砥石では到達し得ないほどの、滑らかで吸い付くような鋭い刃先に仕上げることができると言われています。

特に「純眞正本山(じゅんしんしょうほんやま)」の印が押されたものや、「黄板(きいた)」「戸前(とまえ)」といった特定の良質な層から切り出された砥石は、現在では採掘が困難なこともあり、極めて希少価値が高く、骨董品のように高値で取引されています。

現代における天然砥石

ただし、これらは非常に高価であり、品質にも天然物ゆえの個体差があります。また、研ぎ方にも技術が必要です。現代では、シャプトンのような高品質な人造砥石が性能面で天然砥石を凌駕している部分も多く、天然砥石は主にプロの料理人や大工、またはその研ぎ心地を愛する収集家向けのアイテムとなっています。

一番荒いものは何番ですか?

砥石の粗さを示す「番手(ばんて)」は、数字が小さいほど目が粗く(研磨力が高い)、数字が大きいほど目が細かく(仕上げ用)なります。

市場で一般的に入手可能な砥石の中で「一番荒い」クラスに該当するのは、番手で#80(80番)や#120(120番)といった製品です。これらは「荒砥石(あらと)」の中でも特に目が粗いものです。(一般的な荒砥石は#220~#400程度)

荒砥石の用途は厳格に限定されます

これらの#80や#120といった極端に粗い砥石は、日常の包丁研ぎには絶対に使用しないでください。研磨力が強すぎるため、あっという間に包丁がすり減ってしまいます。

これらの砥石の唯一の用途は、「包丁の刃が大きく欠けてしまった(刃こぼれ)時」や、「刃先の形自体を大きく修正する時」に限定されます。

家庭での日常的なメンテナンスであれば、切れ味が鈍った程度なら、Akizoraセットにも含まれる#1000(中砥石)から研ぎ始めるのが基本であり、最も適切な選択です。

akizoraブランドの砥石の会社について【総まとめ】

この記事では、Akizoraブランドの会社情報から、具体的な使い方、そして専門的な砥石の知識までを幅広く解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式で総まとめします。

- Akizoraは中国・深圳市発のブランドである

- 深圳の強力な製造基盤を活かし低コストを実現している

- コンセプトは「低コストで価値の高い製品」の提供

- 日本での正規販売元は「合同会社メビアス」

- 合同会社メビアスは東京都中央区銀座に拠点を置く

- 販売元が「日本基準の検品」を担当している

- Akizora砥石は初心者に最適なオールインワンセットが主力

- 角度ガイドや面直し砥石までが安価に揃う

- 国内外のレビューではコストパフォーマンスが非常に高く評価されている

- 一方で、砥石が柔らかく減りが早い、品質に稀にバラつきがあるとの指摘もある

- 趣味や家庭での使用には十分すぎる性能を持つ

- 使い方の基本は「5分~10分水に浸す」ことから

- 角度ガイドを使い「15度~20度」を保つのが初心者のコツ

- 研いだ証拠である「かえり(バリ)」を確認しながら作業する

- 使用後は必ず「日陰」で十分に自然乾燥させる

- 砥石の凹みは「面直し」作業で平らに修正する

- 面直しは鉛筆で格子線を描くと効率的に行える

- 日本の包丁用砥石の大手はシャプトン、ナニワ研磨、キング砥石など

- 「日本一の砥石」は品質、シェア、歴史など定義によって異なる

- 天然砥石の最上級品は京都・中山産の「本山合砥」

- 一番荒い砥石は#80や#120などで、刃こぼれ修正専用

- 家庭での基本は#1000(中砥石)から研ぎ始める