かなづちの俗語や別名について、その正確な意味や違いを詳しく知りたいと思っていませんか。

「金槌の正式名称はいったい何?」

「トンカチの他の名前にはどんなものがあるの?」

といった素朴な疑問から、

「金槌、トンカチ、げんのう、ハンマー、これらの言葉はどう使い分けるの?」

という専門的なことまで、知りたいことは尽きないかもしれません。さらに、DIYや専門職の世界で使われる大きいハンマーの呼び方や、ハンマーの名称と部位、そして多岐にわたるハンマーの名前と種類を一覧で確認したいという方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、それら全ての疑問に、初心者の方にも分かりやすく、そして深くお答えしていきます。

- かなづちに関する様々な俗語や別名の由来と意味

- 金槌、トンカチ、玄能、ハンマーの明確な違いと使い分け

- プロが使う専門的なものまで、用途ごとに異なるハンマーの種類と名称

- 「なぜ泳げない人を金槌と呼ぶのか」といった面白い豆知識

本記事の内容

代表的なかなづちの俗語・別名とその意味

- 金槌の正式名称は何か?

- 金槌 トンカチ げんのう ハンマーの違い

- トンカチとハンマーの違いを解説

- トンカチの他の名前は?その由来

- なぜ泳げない人を金槌と呼ぶのか

金槌の正式名称は何か?

結論から申し上げますと、私たちが釘打ちなどで日常的に使用する金属製の工具の正式名称は「金槌(かなづち)」です。しかし、この言葉の背景には、より大きな道具の分類が存在します。その大元となるのが「槌(つち)」という言葉です。

「槌」は、物を叩いたり、打ち付けたり、潰したりするための道具の総称を指し、これは英語の「ハンマー(hammer)」とほぼ同じ意味を持ちます。興味深いことに、日本語ではこの「つち」という漢字を、頭部の素材によって使い分けるという文化があります。

具体的には、頭部が金属でできているものを「鎚」と金へんで書き、木で作られているものを「槌」と木へんで書くのです。このことから、私たちが普段「かなづち」と呼んでいる道具は、漢字で最も正確に表現するならば「金鎚」となるわけです。

漢字で見る「つち」の世界

- 鎚(金へん):

頭部が金属製のものを指します。(例:金鎚、鉄鎚) - 槌(木へん):

頭部が木製のものを指します。(例:木槌、掛矢)

さらに、「金槌」と似た言葉に「鉄鎚(てっつい)」があります。これも金属製の大きなハンマーを指しますが、「金槌」よりもさらに大きく、強力なものを指すニュアンスがあります。また、「鉄槌を下す」といったように、厳しい制裁の比喩として使われることも多い言葉です。このように、正式名称は「金槌」ですが、その周辺には素材や用途に応じた豊かな言葉の世界が広がっているのです。

金槌 トンカチ げんのう ハンマーの違い

「金槌」「トンカチ」「げんのう」「ハンマー」。これらの言葉は日常会話では同じものを指して使われることが多いですが、実はそれぞれに由来や専門性の度合いが異なる、明確な違いがあります。これらの関係性を理解することで、道具に対する見方が一段と深まるでしょう。

それぞれの言葉が持つ意味や背景、そして使われるシーンを以下の表にまとめました。

| 名称 | 概要と由来 | 主な使われ方やニュアンス |

|---|---|---|

| ハンマー | 英語の「hammer」が語源で、 「槌」全般を指す最も広範な言葉。 外来語として定着しています。 | 金槌、木槌、ゴムハンマーなど、 材質や形状を問わない公式な総称。 製品名などにも使われます。 |

| 金槌 (かなづち) | 金属製の頭部を持つ槌の総称。 日本における最も一般的で 正式な名称です。 | 釘打ちをはじめ、叩く作業全般で使われる 標準的な呼び方です。 |

| トンカチ | 叩く際の「トントン」「カチカチ」 という擬音語が由来の俗称。 日本独自の愛称です。 | 主に金槌を指し、親しみやすい響きから 子供にも使われます。 やや砕けた表現です。 |

| 玄能 (げんのう) | 玄翁和尚という高僧の伝説が 由来とされる、大工道具の一つ。 | 鑿(のみ)を叩いたり、 木材の微調整に使われる専門的な道具。 職人の世界で敬意を込めて使われます。 |

この関係性を整理すると、「ハンマー」という巨大なピラミッドの頂点があり、その中に日本の「槌」文化が存在します。その中で「金槌」が一般的な名称としてあり、「トンカチ」はその親しみやすい俗称、「げんのう」はプロ向けの特定の種類を指す専門用語、という階層構造になっているのです。どの言葉を使うかで、その人の道具に対する距離感や専門性が少しだけ垣間見えるかもしれません。

トンカチとハンマーの違いを解説

「トンカチ」と「ハンマー」は、しばしば同じものとして扱われますが、その言葉のルーツと範囲を理解すれば、違いは非常にクリアになります。結論を先に述べると、「トンカチ」は「ハンマー」という大きなカテゴリに含まれる、日本独自の愛称(俗称)です。

まず、「ハンマー」は英語の "hammer" に由来する外来語です。この言葉は、物を叩くための道具全般を指す国際的な総称と言えるでしょう。そのため、頭部の材質が金属(金槌)、木(木槌)、ゴム(ゴムハンマー)、プラスチック(プラハン)であっても、それらはすべて「ハンマー」の一種です。

一方の「トンカチ」は、日本で生まれた言葉です。その由来は、金槌で釘を打つ際に聞こえる音を表現した擬音語(オノマトペ)であるという説が最も有力です。釘の頭を正確に叩いている時の硬い「カチカチ」という音と、釘が木材に深く沈んでいく時の鈍い「トントン」という音。このリズミカルな作業音が組み合わさって「トンカチ」という親しみやすい言葉が生まれたと考えられています。

この音由来の親しみやすさから、「トンカチ」は特に子どもたちの間でよく使われる言葉となっています。幼稚園や小学校の図工の時間で先生が「トンカチを使うときは気をつけてね」と言うのは、子どもたちが道具に親近感を持ちやすいようにという配慮もあるのでしょう。

このように、「ハンマー」が道具の分類における公式で広範な総称であるのに対し、「トンカチ」は金槌に限定された、音から生まれた愛情のこもったニックネームのような存在です。したがって、全てのトンカチはハンマーですが、全てのハンマーがトンカチと呼ばれるわけではない、という関係性が成り立ちます。

トンカチの他の名前は?その由来

「トンカチ」は金槌の一般的な俗称ですが、職人の世界では、より専門的で由緒ある名前で呼ばれることがあります。その代表格が「玄能(げんのう)」です。

前述の通り、「トンカチ」の由来は軽快な擬音語ですが、「玄能」の背景には、日本の伝説に根差した荘厳な物語が存在します。

「玄能」という名前は、なんと室町時代に実在したとされる玄翁(げんのう)和尚という高名な僧侶の名前に由来するんです。この和尚が、巨大な金槌を用いて、人々に災いをもたらす伝説の「殺生石」を打ち砕いたという逸話から、特に大工が使う神聖な金槌を「玄能」と呼ぶようになったと伝えられています。

この伝説の舞台となった殺生石は、現在の栃木県那須高原に今もなお存在します。古来、この石は毒気を放ち、近づく人や鳥、獣の命を奪うと恐れられていました。その正体は、平安時代、鳥羽上皇を惑わせた絶世の美女・玉藻前(たまものまえ)が、陰陽師に見破られて逃げた末の姿、つまり白面金毛九尾の狐が石に変化したものだとされています。

幾多の僧侶が祈祷を試みても鎮めることができなかったこの殺生石を、玄翁和尚は仏法の力と、そして巨大な金槌の一撃で見事に打ち砕き、人々を救いました。この偉業から、職人たちは、単なる道具としてではなく、悪や困難を打ち破る力を持つ神聖な道具として金槌に敬意を払い、「玄能」の名で呼ぶようになったのです。

また、「玄能」には「玄(奥深い)」「能(能力・技)」に通じるとして、職人の奥深い技を引き出す道具という意味で、この漢字が当てられたという説もあります。音から来た「トンカチ」に対し、「玄能」は伝説と職人の誇りが宿る、重みのある名前と言えるでしょう。

なぜ泳げない人を金槌と呼ぶのか

水泳が苦手な人を「かなづち」と呼ぶのは、非常にポピュラーな比喩表現です。その由来は極めて明快で、本物の金槌が持つ「水に入れると重くて浮くことができず、まっすぐに沈んでしまう」という物理的な性質に直接たとえられています。

金属の塊である金槌の頭部は密度が非常に高く、水に投げ込むと浮力を全く得られずに、為すすべなく水底へと沈んでいきます。その様子が、水中で体をうまく浮かべることができず、手足をばたつかせながら沈んでいってしまう人の姿と見事に重なるため、このユニークな表現が広く一般に定着しました。

この比喩はかなり古くから使われており、江戸時代の文献にも「金槌」を使ったことわざが登場します。

- 金槌の川流れ:

泳げない者が川で溺れてしまうことの直接的な表現。

転じて、自分の最も不得意な分野で失敗し、どうにもならない状況に陥ることのたとえとしても使われます。 - 金槌の水練(すいれん):

泳げない者が泳ぎの練習をすることから、見当違いで全く効果のない無駄な努力をすることのたとえ。

「水練」とは水泳の練習のことです。

これらのことわざからも、江戸時代にはすでに「泳げない人=金槌」というイメージが人々の間でしっかりと共有されていたことがうかがえます。

「とんかち」を人に使う際の注意点

一方で、同じ道具を指す「とんかち」という言葉を人に対して使う場合は、意味合いが大きく変わるため注意が必要です。古い映画やドラマなどで、泳げない人を「とんかち」と呼ぶシーンがありますが、これは単に泳げないことを指すだけでなく、「融通が利かない人」「頭の回転が鈍い人」といった、相手を見下すような蔑称として使われていた背景があります。「この薄らトンカチ野郎」といった明確な罵り言葉も存在したほどです。現代のコミュニケーションにおいて、人に対してこの言葉を使うのは避けるべきでしょう。

種類でわかるかなづちの俗語・別名の違い

- ハンマーの名称と部位の基本

- 専門的な大きいハンマーの呼び方

- ハンマーの名前と種類を一覧で紹介

- 用途で呼び名が変わるハンマーの種類

- まとめ:奥深いかなづちの俗語・別名

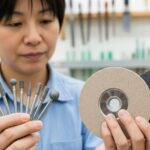

ハンマーの名称と部位の基本

ハンマー(金槌)はシンプルな道具に見えますが、その各部分には機能に基づいた正式な名称があります。これらの部位の名前とそれぞれの役割を知ることで、ハンマーの精巧な構造や、なぜそのような形をしているのかがより深く理解できます。

ハンマーは、大別すると物を叩くための金属部分である「頭部(とうぶ)」と、手で握るための「柄(え)」の2つの主要なパーツから成り立っています。

頭部の主な部位とその機能

ハンマーの要である頭部は、さらに細かい部位に分かれており、それぞれが専門的な役割を担っています。

| 部位の名称 | 役割と特徴 |

|---|---|

| 打撃面(だげきめん) | 釘の頭などを直接叩くための、平らな面です。 最も基本的な機能を持つ部分で、ハンマーのパワーがここに集中します。 |

| 木殺し面(きごろしめん) | 打撃面の反対側にある、緩やかに膨らんだ凸曲面のことです。 釘を最後に数ミリ打ち込む際、この丸みによって力が分散し、 木材表面にハンマーの跡(打ち傷)がつくのを防ぎます。 玄能に特有の、繊細な作業のための工夫です。 |

| 釘抜き(くぎぬき) | 打撃面の反対側が、V字に割れて先端が湾曲した形状の部分です。 このV字の隙間に釘の頭を引っ掛け、てこの原理を利用して、 打ち間違えた釘などを効率よく引き抜くために使われます。 |

| ボールピーン | 打撃面の反対側が半球状になっている部分。 「ピーン」は英語の「peen」で、叩いて延ばすという意味があります。 金属を叩いて延ばしたり(鍛造)、リベットの頭を丸く潰したり、 鋼板に美しい曲面を作ったりする板金加工で活躍します。 |

柄(え)の重要性

柄は、頭部の重さを利用して遠心力を生み出し、効率よく打撃力を伝えるための重要なパーツです。材質には、衝撃を吸収しやすく、折れにくい粘りと硬さを兼ね備えた樫(かし)の木が伝統的に使われます。また、より衝撃吸収性に優れたグミの木も、高級品に使われることがあります。職人向けの玄能などでは、自分の手の大きさや好みに合わせて最適な長さや太さの柄を別に購入し、交換(この作業を「挿げる(すげる)」と言います)する文化もあります。

専門的な大きいハンマーの呼び方

家庭用の工具箱に入っているような一般的な金槌とは一線を画す、プロの現場で使われる大きく強力なハンマーには、それぞれ専門的な呼び方が存在します。これらは主に建物の解体、土木工事、石工といった、人力で最大のパワーを発揮する必要がある過酷な作業で活躍する道具です。

掛矢(かけや)

「掛矢」は、非常に硬い木材である樫(かし)などで作られた、大型の木槌のことを指します。その主な用途は、地面に木の杭を打ち込んだり、伝統的な木造建築の柱や梁を組み上げる際に叩き込んだり、あるいは解体作業で木製の構造物を破壊したりと、非常に大きな打撃力を必要とする場面です。 木製であるため、対象物を傷つけにくいという利点があり、特に木材同士を扱う作業で重宝されます。数人で息を合わせて「せーの」で振り下ろす姿は、まさにプロの現場を象徴する光景です。

石頭(せっとう)ハンマー

「石頭ハンマー」は、その名の通り、石工作業全般で使われることを目的とした、ずっしりと重い金槌です。重量は1kgから重いものでは3kg近くにもなり、コンクリートの壁やブロックを砕く「はつり作業」や、石材を狙った通りに割る作業に不可欠です。頭部の片面が平らで、もう片面が少し丸みを帯びており、この形状によって打撃力を集中させやすくなっています。

大ハンマー(両口ハンマー)

「大ハンマー」は、スレッジハンマーとも呼ばれ、両手で柄を長く持って力いっぱい振り下ろす、最もパワフルなハンマーの一つです。その圧倒的な破壊力から、建物の解体作業や鍛冶仕事で分厚い金属を叩く際など、とにかく最大の衝撃力が求められる場面でその真価を発揮します。頭部の両側が平らな打撃面になっているものが多く、その形状から「両口(りょうぐち)ハンマー」とも呼ばれます。

これらの大きいハンマーは、素人が扱うには危険が伴うプロフェッショナルな道具です。職人さんたちが現場で「そこの掛矢取ってくれ」「石頭で一発入れて」などと指示しているのは、作業内容に応じてこれらの専門道具を的確に使い分けている証拠なのです。

ハンマーの名前と種類を一覧で紹介

ハンマーの世界は非常に奥深く、基本的な金槌の他にも、特定の作業や目的に合わせて進化した多種多様な種類が存在します。ここでは、DIY愛好家から専門の職人までが使用する、代表的なハンマーの種類とその特徴を一覧形式で幅広くご紹介します。

| ハンマーの名称 | 主な特徴と用途 |

|---|---|

| クローハンマー | 片側が釘抜き(クロー)になっている、最もポピュラーなハンマー。 釘打ちと釘抜きが一本ででき、 大工仕事や家庭でのDIYに必須の基本道具です。 日本では「箱屋金槌」とも呼ばれます。 |

| ボールピーンハンマー | 片側が球状になっており、 金属加工(リベット打ち、鍛造、鋼板の成形)に特化しています。 「鉄工ハンマー」とも呼ばれ、金属に丸みをつける際に活躍します。 |

| ゴムハンマー | 頭部全体がゴムでできているため、 対象物を傷つけることなく叩くことができます。 家具の組み立てや、木工製品の繊細なはめ込み作業、 タイルの圧着などに最適です。 |

| プラスチックハンマー | 頭部がプラスチック(ナイロンなど)製。 ゴムハンマーより少し硬く、より強い打撃力を加えたいが、 対象物に傷はつけたくないという絶妙な場面で使われます。 プラハンと略されます。 |

| ショックレスハンマー | 内部に砂や多数の鋼球が入った特殊な構造。 叩いた瞬間にこれらが移動することで衝撃を吸収し、 手への反動(リコイル)を劇的に軽減します。 精密な位置調整などに威力を発揮します。 |

| 銅ハンマー・鉛ハンマー | 頭部が銅や鉛といった柔らかい金属でできています。 機械部品など、鉄よりも柔らかい素材を傷つけずに叩きたい場合や、 叩いた際に火花が出るのを防ぎたい場所で使われます。 |

| ペグハンマー | キャンプでテントやタープの設営に使うペグを、 硬い地面に打ち込んだり引き抜いたりするために特化したハンマー。 しっかりした重量があり、ペグを抜くためのフックやツノが付いています。 |

| 緊急脱出ハンマー | 自動車事故や水没などで車内に閉じ込められた際、 サイドウィンドウを破砕して脱出するための専用ハンマー。 先端が鋭く尖っており、少ない力でガラスを割れるよう設計されています。 |

| ミートハンマー | 肉叩きとも呼ばれ、調理の際に肉の繊維を叩きほぐし、 柔らかくするために使われる専用の槌です。 |

このように、一口にハンマーと言っても、そのバリエーションは驚くほど豊かです。どのような作業をしたいのか、何を叩きたいのかを明確にすることが、無数にある選択肢の中から自分にとって最適な一本を見つけ出すための最も重要な第一歩となります。

用途で呼び名が変わるハンマーの種類

これまで見てきたように、ハンマーの呼び名や種類は、その材質や形状だけでなく、「具体的に何のために使うのか」という用途によって、より専門的に細分化されていきます。特定の作業に特化して作られたハンマーは、その作業効率や仕上がりの質を劇的に向上させるための工夫が凝らされており、しばしばその作業名を冠した呼び方で呼ばれます。

ここでは、具体的な作業シーンと、そこで活躍する「専用ハンマー」の例をさらに深く掘り下げてみましょう。

家具の組み立てや木工作業

例えば、木製の組み立て家具を作るシーンを想像してみてください。木ダボを穴に打ち込む際、金属製の金槌で叩いてしまうと、ダボの頭が潰れたり、部材がへこんだりしてしまいます。こんな時に活躍するのが「木槌」や「ゴムハンマー」です。さらに繊細な作業では、部材の間に当て木をして、その上から叩くといった配慮も行われます。専用道具を使うことで、美しい仕上がりを実現できるのです。

精密な金属加工や機械メンテナンス

金属の板を叩いて美しい曲面を作り出す板金加工や、機械部品を分解・組み立てるメンテナンス作業では、まさに道具の使い分けがプロの腕の見せ所です。「ボールピーンハンマー」で金属に丸みをつけ、「銅ハンマー」や「プラスチックハンマー」で相手を傷つけずに部品を優しく叩き込む。さらに、叩いた時の反動で位置がずれるのを嫌う精密な作業では「ショックレスハンマー」が選ばれるなど、状況に応じた最適な一本が選択されます。

アウトドアでのキャンプ設営

キャンプブームで一気に知名度を上げたのが「ペグハンマー」です。かつては普通の金槌や石でペグを打っていた人も多いですが、専用のペグハンマーは、硬い地面にも負けない重量と、ペグのフックに引っ掛けて楽に引き抜ける機能性を両立しており、一度使うと手放せなくなると言われます。衝撃吸収のために打撃面に銅ヘッドを採用したモデルも人気です。

このように、特定の用途に特化したハンマーは、その作業をより安全に、より効率的に、そしてより美しく行うための知恵と工夫の結晶です。もしあなたが特定のDIYや趣味に挑戦しようとしているなら、「(やりたいこと)+ハンマー」で検索してみることをお勧めします。きっと、あなたの作業を格段に快適にしてくれる専用道具との素晴らしい出会いが待っているはずです。

まとめ:奥深いかなづちの俗語・別名

この記事では、身近な道具である「かなづち」の俗語や別名から、プロが使う専門的な種類まで、その奥深い世界を旅してきました。最後に、今回の重要なポイントをリスト形式で簡潔に振り返り、知識を整理しましょう。

- かなづちの最も正式な名称は「金槌」である

- ハンマーは英語由来の言葉で槌全体の総称を指す

- トンカチは金槌を指す親しみやすい俗称で叩く音に由来する

- 玄能は主に大工などの職人が使う専門的な金槌の一種

- 玄能という名前は殺生石を砕いた玄翁和尚の伝説に由来する

- 漢字では頭部が金属製のものを「鎚」、木製のものを「槌」と書く

- 泳げない人を金槌と呼ぶのは水に沈む性質に例えた比喩表現

- ハンマーの各部位には打撃面や木殺し面、柄といった名称がある

- 掛矢や石頭ハンマーは大工や石工が使う専門的な大きいハンマー

- 片側が釘抜きになっているものをクローハンマーと呼ぶ

- ゴムハンマーやプラスチックハンマーは対象物を傷つけずに叩ける

- ショックレスハンマーは内部の重りにより叩いた時の反動を吸収する

- ペグハンマーやミートハンマーのように特定の用途に特化したハンマーも多数存在する

- 作業内容や叩く対象の材質によって最適なハンマーを選ぶことが重要である

- 一つの道具にも豊かな言葉の文化と用途に応じた進化の歴史が詰まっている