ギターの塗装に関する悩みを抱えていませんか?

ご自身のギターを理想の姿に近づけたいと強く願っていることも多いことでしょう。

この記事では、ギター塗装におけるサンドペーパーの選び方から、ギター レリック加工におけるサンドペーパー活用法、さらにはギター 塗装剥がしにアイロンを使用する際の注意点、そしてギター塗装 研磨の重要性について詳しく解説します。

また、ギター塗装のサンディングシーラーを塗布する回数やギター塗装のやり方として上から塗る際のコツ、ギター 塗装を自分で挑戦する際の注意点、ネック部の塗装剥がしにおける具体的な方法、ギター バフ掛けに最適な道具についても触れています。

「塗装するときサンドペーパーは何番がいいですか?」

「塗装を剥がすのに適したヤスリの番手は?」

「塗装が失敗したらサンドペーパーでどうすればいいですか?」

といったあなたの疑問を解消し、理想のギター塗装を実現するためのヒントを提供いたします。

- ギター塗装に適したサンドペーパーの選び方がわかる

- ギターの塗装剥がしや研磨の具体的な方法がわかる

- 塗装の失敗時の対処法やレリック加工のコツがわかる

- ギター塗装を自分で行う際の注意点や道具がわかる

本記事の内容

ギター塗装に必須のサンドペーパー、その選び方と活用法

- 塗装を剥がすのに適したヤスリの番手とは

- 塗装するときサンドペーパーは何番がいいですか

- ギター塗装における研磨の重要性

- レリック加工にサンドペーパーで風合いを出す

- 塗装が失敗したらサンドペーパーでどうすればいいですか

塗装を剥がすのに適したヤスリの番手とは

ギターの塗装を剥がす作業は、リフィニッシュの最初の重要なステップです。適切なヤスリの番手を選ぶことは、木材へのダメージを最小限に抑えつつ、効率的に塗装を除去するために不可欠といえます。多くの専門家は、まず80番のサンドペーパーから始めることを推奨しています。

これは、粗い番手であるため、分厚い塗膜を迅速に削り取る能力があるためです。ただ、特定の場所だけを削りすぎて凹まないように、大きく動かして均一に削ることが重要になります。多くの職人は、削る回数を数えて均一になるよう意識していると言われています。

80番のサンドペーパーは研磨力が非常に強いため、木部に深い傷がつきやすいというデメリットもあります。そのため、電動ドリルやサンダーを使用する際は特に、力加減に注意し、削りすぎないよう慎重に作業を進める必要があります。

ある程度下地処理が進み、木地が見えてきたら、次に120番のサンドペーパーに番手を上げて塗装剥がしを継続します。この段階では、80番でついた粗い傷を消しつつ、さらに塗装を除去していくことを目指します。そして最終的には、240番、400番といった細かい番手に進み、木地を滑らかに整えていくのです。特に、カッタウェイのような曲面が多い部分は、サランラップの芯にサンドペーパーを巻き付けて作業すると、きれいに剥がしやすいでしょう。

一方で、塗装剥がし液を使用する方法もありますが、これは全ての塗装を持っていく可能性があり、下地を残したい場合には不向きであると言われています。また、スクレイパーも傷をつけやすいため、サンドペーパーを使った方法が一般的には無難とされています。

塗装するときサンドペーパーは何番がいいですか

ギター塗装の工程では、サンドペーパーが各段階で重要な役割を果たします。塗料の種類や目的によって最適な番手は異なりますが、ここでは一般的なラッカー塗装を例に解説します。

下地作りのためのサンドペーパー

まず、下地作りの段階では、#120、#240のサンドペーパーを使用して木地を研磨します。ここでは硬めのサンディングブロックを使用し、きっちりと平面を出すことが重要です。この工程で凹凸や傷を修正しないと、後の仕上がりに大きく影響するため、非常に丁寧な作業が求められます。電動ドリルを活用すると効率的に作業を進められます。

目止め・サンディングシーラー後のサンドペーパー

次に、目止めやサンディングシーラーを塗布した後には、#400のサンドペーパーで表面を整えます。サンディングシーラーは細かい傷や凹みを埋め、下地を滑らかにする役割があります。塗布と乾燥を繰り返し、その都度#400のペーパーで研磨することで、均一で滑らかな平面を作り出します。

本塗装後の研磨用サンドペーパー

本塗装後には、#400のサンドペーパーで全体をマットな艶なし状態になるまで磨きます。この時、凹凸があると容易に下地が露出してしまうため、均一に磨くことが重要です。そして、クリア塗装を施した後には、#800、#1500、#2000の耐水ペーパーを用いた水研ぎを行います。

クリア研磨の際、経験上1日置いただけでは乾ききらないことが多いため、最低でも3日程度は乾燥期間を設けることが推奨されます。指で触って吸い付くような感じがするようであれば、まだ乾燥が不十分な危険信号です。強行すると、研磨した部分に指紋が残ってしまう可能性があるため、注意してください。

#800の耐水ペーパーで均一にマットな状態になるまで水研ぎし、その後#1500、#2000と順に細かい番手で丁寧に水研ぎをすることで、後の艶出し作業が楽になります。

ギター塗装における研磨の重要性

ギター塗装において、研磨は単なる表面を滑らかにする作業以上の意味を持ちます。実際、エレクトリックギターの音色さえも「研磨」が左右すると言われるほど、その品質安定において極めて重要な工程です。職人の方々やリペアーを行う方々にとって、一つ一つ異なる木材に対して品質を安定させることは常に課題となっています。

デザインの見栄えが良い塗装を施すためには、必ず研磨が必須であり、この研磨の質が音色のような品質にも直結するのです。製造工程全体で見ても、木材の加工から始まり、塗装と研磨の工程にどれだけ力を入れるかで、ギターの品質と音色が大きく左右されると言われています。このため、ギター作りの職人は「研磨屋」と称されることもあるほどです。

研磨工程は、塗装の厚みを均一にし、塗料が持つ本来の特性を最大限に引き出す役割も担っています。例えば、ラッカー塗装は薄い塗膜が特徴であり、この薄さを保ちつつ均一に仕上げるには、熟練した研磨技術が不可欠です。

もし研磨工程で手を抜いてしまうと、その後の塗装工程にまで悪影響が出てしまいます。例えば、木地研磨の段階で残った凹凸や傷は、塗装を施すと浮き出てきてしまい、仕上がりが美しくありません。また、塗装後の研磨が不十分だと、コンパウンドで艶を出した際にブツブツが目立ち、「イチゴのような」見た目になってしまうことがあります。

職人は、木地からトップコートまでのわずか400µm、最終的には100µmを削り取るという、非常に高い精度での作業が求められます。少しでも削りすぎたり、傷を入れてしまうと、着色はおろかサンディングシーラーまで達してしまい、木地研磨から全てやり直しになることも少なくありません。長年の経験を持つ職人でも気を抜くとオーバーしてしまうため、常に「塗装の厚みを感じながら研磨」していると言われています。これは、それだけ精度が求められる業界であるという証拠でもあります。

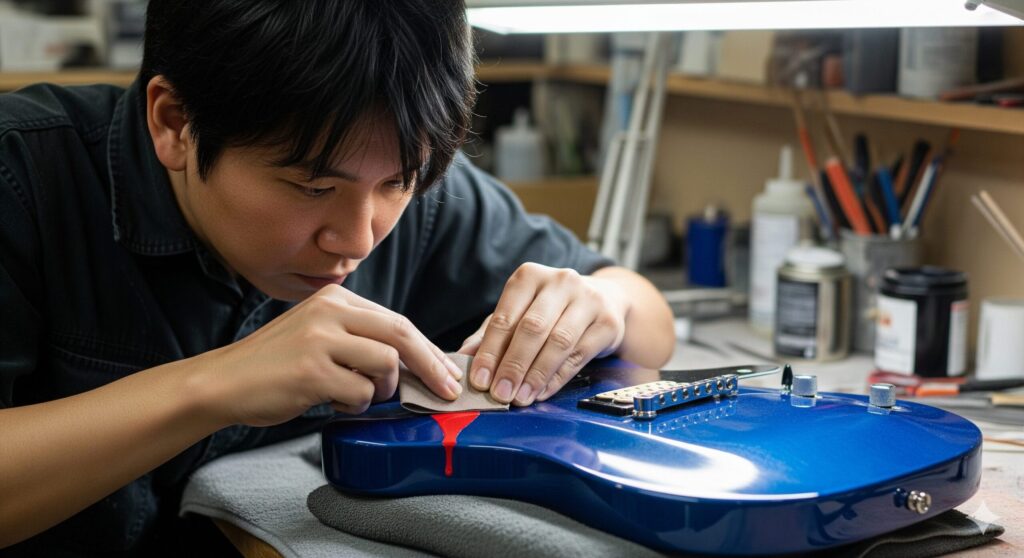

レリック加工にサンドペーパーで風合いを出す

ギターのレリック加工とは、新品のギターにあえて使い込まれたような傷や塗装の剥がれ、色焼けなどを施し、ヴィンテージギターのような風合いを再現する加工のことです。この加工において、サンドペーパーは自然な経年劣化を演出するための非常に重要な道具となります。

レリック加工の魅力は、長年愛用されてきたかのような歴史と個性をギターに与えることができる点にあります。この加工は、単に傷をつければ良いというものではなく、実際にギターが使用されてきたであろう状況を想像し、自然な形でダメージを加えていくことが求められます。

レリック加工は、単に見た目の問題だけでなく、ギターの鳴りにも影響を与えるという説もあります。塗膜を薄くすることで木材の振動を妨げにくくなり、よりオープンなサウンドになると考えられることもあるためです。

サンドペーパーを使って塗装を削り取ることで、長年の使用によって起こる塗装の剥がれや擦り傷を再現します。例えば、ギターの肘が当たる部分やストラップピンの周辺、ピックが当たるピックガード部分などは、実際に塗装が剥がれやすい箇所です。このような部分を、粗い番手から細かい番手のサンドペーパーを使い分けながら、段階的に削っていくことで、リアルな経年変化を表現できます。

また、サンドペーパーで軽く表面を擦ることで、塗装の艶を落とし、マットな質感にすることも可能です。これにより、長年の使用で光沢が失われたかのようなヴィンテージ感を演出できます。さらに、塗装の剥がれた部分の木材に汚れを染み込ませたり、木材の色を少し変えたりすることで、よりリアルなレリック感を追求することもできるでしょう。

しかし、レリック加工は一度施すと元に戻すことが難しいため、作業を行う前には十分な計画と、どのような風合いにしたいのかという明確なイメージを持つことが大切です。実際にヴィンテージギターの写真を参考にしたり、他のレリック加工されたギターを見てインスピレーションを得たりするのも良い方法です。

塗装が失敗したらサンドペーパーでどうすればいいですか

ギター塗装の作業中に、思わぬ失敗をしてしまうことは少なくありません。例えば、塗料が垂れてしまったり、気泡が発生したり、均一に塗れずにムラになってしまったりすることもあります。このような時でも、サンドペーパーを適切に使用すれば、修正して塗装をやり直すことが可能です。

塗装の失敗を修正する際は、焦って強く削りすぎないことが肝心です。特にラッカー塗装は塗膜が薄いため、少しの不注意で下地まで達してしまい、さらに広範囲な修正が必要になる可能性があります。

塗料が垂れてしまった場合は、まずは塗料が完全に乾燥するのを待つことが重要です。半乾きの状態で触ってしまうと、さらに状況を悪化させる可能性があります。完全に乾燥した後、#400程度のサンドペーパーで垂れた部分を慎重に研磨し、周囲の塗装面と平らになるように均します。この際、垂れた部分だけをピンポイントで削るのではなく、広範囲を均一に磨くように意識すると、削りすぎを防ぎやすくなります。

気泡が発生してしまった場合も、同様に乾燥後にサンドペーパーで研磨して修正します。特にクリア塗装で気泡が発生すると、見た目がグロテスクになり、修正にも手間がかかります。この場合も、#800などの細かい番手の耐水ペーパーで水研ぎを行い、気泡の凹凸がなくなるまで丁寧に磨き上げます。そして、必要であれば再度クリア塗装を施し、研磨と艶出しの工程に進みます。

もし塗膜全体にムラがある、あるいは下地が露出してしまった場合は、その部分だけでなく、該当する塗装工程全体をやり直す覚悟が必要です。例えば、本塗装後に下地が露出してしまった場合は、再度#400のサンドペーパーで全体をマットな状態になるまで研磨し、再度本塗装からやり直すことになります。このように、塗装の失敗は後工程に持ち越すと修正が非常に困難になるため、各工程で完璧を目指すことが、結果的に手間を減らすことにつながります。

時には、軽微な傷やピンホールであれば、薄付けパテで修正することも可能です。パテを塗布して乾燥させた後、サンドペーパーで研磨し、再度塗装を施します。しかし、深い傷の場合は、2液性のパテを使用するなど、状況に応じた適切な対処が求められます。いずれにしても、失敗を恐れずに修正作業を行い、経験を積むことが、より美しいギター塗装を実現するための糧となるでしょう。

ギターの塗装をサンドペーパーで仕上げる具体的な工程

- サンディングシーラーの適切な回数は

- ギター塗装のやり方、上から塗る際の注意点

- ネック部の塗装剥がしはどのように行うか

- 塗装を自分で挑戦する際のポイント

- バフ掛けの道具とその効果的な使用法

- ギター塗装とサンドペーパー、その最適な活用まとめ

サンディングシーラーの適切な回数は

ギター塗装において、サンディングシーラーは下地を滑らかにし、塗料の吸い込みムラを防ぐために非常に重要な役割を担います。その塗布回数は、木材の種類や状態、そして目指す仕上がりの厚みによって異なりますが、一般的には2~4回程度が目安とされています。

サンディングシーラーを塗る目的は、木材の細かい傷や凹みを埋め、表面を均一にすることです。そのため、一度に厚く塗るのではなく、薄く均一に塗り重ね、その都度乾燥と研磨を繰り返すことが重要となります。

例えば、導管の多いマホガニーやローズウッドのような散孔材(小孔が多い木材)の場合、サンディングシーラーを塗布する前に「とのこ」などのフィラーで目止めを行うことが一般的です。これにより、導管の凹凸を埋め、サンディングシーラーの量を減らすことができます。

具体的な工程としては、まずサンディングシーラーをスプレーまたは刷毛で塗布します。塗布間隔は30分程度が目安とされており、乾燥後には#400程度のサンドペーパーで表面を研磨します。この際、研磨によって平面が十分にできていないと感じた場合は、再度サンディングシーラーを塗布し、乾燥後に研磨するという作業を繰り返します。このように、塗布と研磨のサイクルを2~3回繰り返すことで、理想的な平面を作り出すことができます。

しかし、サンディングシーラーを塗りすぎると、塗膜が厚くなりすぎてしまい、ギター本来の鳴りを損なう可能性があります。また、透明感が失われたり、白っぽい仕上がりになったりすることもあります。そのため、目的とする下地の平滑さが得られたら、それ以上の塗布は控えるようにしてください。

刷毛で塗るタイプのサンディングシーラーは塗膜が厚くなりやすいというメリットがありますが、凹凸ができやすいというデメリットもあります。この場合は、布を丸めて塗るとコントロールしやすく、凹凸も刷毛よりは目立ちにくいでしょう。スプレータイプは均一に塗布しやすいですが、経済性や臭いの問題も考慮する必要があります。

いずれの方法を選ぶにしても、サンディングシーラーの塗布と研磨は、後の本塗装やクリア塗装の仕上がりを大きく左右する重要な工程です。焦らず、丁寧な作業を心がけることが、美しいギター塗装への鍵となります。

ギター塗装のやり方、上から塗る際の注意点

ギター塗装において、塗料を「上から塗る」という表現は、特にリフィニッシュ(再塗装)を行う際に、既存の塗装の上に重ねて塗布するケースや、各工程で塗料を層状に重ねていくことを指します。この作業にはいくつかの重要な注意点があります。

まず、既存の塗装の上に新たな塗装を重ねる場合、下地の塗装との相性を考慮することが非常に重要です。異なる種類の塗料が混ざり合うと、塗膜の硬化不良やひび割れ、縮みなどのトラブルが発生する可能性があります。例えば、ウレタン塗料の上にラッカー塗料を塗ると、下地のウレタン層を侵食してしまうことがあるため、注意が必要です。そのため、もし元の塗装の種類が不明な場合は、一度元の塗装を完全に剥がすか、目立たない箇所でテスト塗装を行うことを強く推奨します。

異なる塗料を混ぜて使用すると、化学反応により予期せぬトラブルが発生する可能性があります。もし自動車用塗料とラッカー系塗料を組み合わせたい場合は、終始一貫して自動車用塗料を使用するなど、一貫性を持たせるのが無難です。

次に、新たな塗料を塗布する際は、薄く均一に塗り重ねることが基本です。一度に厚く塗ろうとすると、塗料が垂れてしまったり、気泡が発生したりする原因となります。特にスプレー塗装の場合、同じ部分を2回以上吹くと垂れる可能性が高まります。垂れてしまった塗料は、乾燥後にサンドペーパーで研磨して修正する必要がありますが、その際に周囲の正常な部分を削りすぎてしまうリスクも伴うため、できるだけ避けたい事態です。

また、スプレー缶を使用する際は、20~30cmの距離を保って吹き付けることが重要です。近づきすぎると、塗料がシュワッと気泡を発生させたり、下の塗装を巻き込んで溶かしてしまったりすることがあります。吹き方については、並行移動させるように吹いていくとムラが出にくいと言われています。しかし、エッジ部分はどうしても塗膜が薄くなりがちなので、注意深く作業する必要があります。

各層の塗布後は、十分な乾燥時間を確保することも忘れてはなりません。特にクリア塗装の乾燥は重要で、急速乾燥させようと室温を上げすぎると、塗装面に気泡が発生する原因となります。できれば自然乾燥が良いとされており、最低でも数日、可能であれば2週間程度の乾燥期間を設けることが理想的です。

これらの注意点を守り、丁寧な作業を心がけることで、美しい仕上がりのギター塗装を実現できるでしょう。

ネック部の塗装剥がしはどのように行うか

ギターのネック部分の塗装剥がしは、ボディとは異なる繊細な作業が求められます。ネックは演奏性に直結する部分であり、また指板と接着されているため、熱や溶剤の使用には特に注意が必要です。安易な方法では、ネックの反りや指板の剥がれといった重大なトラブルを引き起こす可能性があります。

一般的に、ネックの塗装剥がしでは、ボディと同様にサンドペーパーを使用する方法が最も安全で確実とされています。まず、粗い番手(例: #80)から始め、徐々に細かい番手(#120、#240、#400など)へと上げていきます。特にネックは手に触れる部分であり、滑らかな触り心地が求められるため、最終的には#400~#600程度の細かい番手で丁寧に研磨し、傷を完全に除去することが重要です。

ネックの塗装を剥がす際、指板には塗装を施さないことが多いので、マスキングテープなどでしっかり保護しておく必要があります。フレットワイアーの金属部分はそのままで構いませんが、木材部分はテープで覆い、塗料が侵入しないように注意しましょう。

ネックのシェイプは複雑な曲面が多く、手作業の割合が高くなります。DRAC-RDSM #150、#180のようなハンドツール用の研磨材や、ニュータックロールPタイプ #150、#180、#240といった手研磨用の研磨紙を使用すると、細部の研磨がしやすくなります。特に、細部のシェイプは音色に影響するとも言われているため、熟練した技術が求められる部分です。

もし、熱を加えて塗装を剥がす方法を検討している場合は、ドライヤーの使用がアイロンよりも安全です。アイロンは熱しすぎると塗膜の劣化フェーズが行き過ぎてしまい、かえって剥がしにくくなることがあります。また、ボディ材が3ピース構造などの場合、熱によって接合面が剥がれてしまうリスクもあるため、ネックへの使用は避けるべきでしょう。ドライヤーであれば、熱をコントロールしやすく、塗膜を柔らかくしてスクレイパーで剥がす際にも、より安全に作業を進められます。

塗装剥離剤の使用は、その強烈な匂いや皮膚への刺激、そして木部へのダメージのリスクを考えると、ネックのようなデリケートな部分には推奨されません。どうしても使用する場合は、楽器用の剥離剤を選び、換気の良い場所で、皮膚に触れないよう万全の注意を払って作業を行う必要があります。

ネックの塗装剥がしは根気のいる作業ですが、丁寧に時間をかけることで、演奏性の向上や理想のルックスを実現できる可能性があります。決して焦らず、安全第一で作業を進めてください。

塗装を自分で挑戦する際のポイント

ギター塗装を自分で行うことは、時間と労力が必要ですが、世界に一つだけのオリジナルギターを作り上げる大きな喜びと愛着を得られる素晴らしい経験です。しかし、成功させるためにはいくつかの重要なポイントがあります。

1. 事前準備と環境整備

塗装作業は、清潔で換気の良い場所で行うことが絶対条件です。ホコリが大敵となるため、作業場所の清掃を徹底し、可能であればマスキングシートで囲い、ミストが飛び散るのを防ぎましょう。また、ラッカー塗料などは匂いが強烈なので、防毒マスクや保護メガネ、手袋などの安全装備は必須です。塗装するギターを吊るすための設備も事前に準備しておくとスムーズに作業が進みます。

2. 道具選び

サンドペーパーはもちろん、サンディングブロック、パテ、ウッドシーラー、サンディングシーラー、塗料(ラッカー系が一般的)、クリアスプレー、コンパウンド、バフなど、多くの道具が必要になります。ホームセンターで店員さんに相談しながら、用途に合ったものを選ぶようにしましょう。特にサンドペーパーは、粗い番手から細かい番手まで複数用意し、耐水ペーパーも忘れずに準備してください。

筆者コメント:DIYでは、電動ドリルやランダムサンダーなどの電動工具を導入すると、作業効率が格段に上がります。しかし、騒音や粉塵の問題も伴うため、使用する場所や時間に配慮が必要です。

3. 各工程での完璧主義

塗装は、「後工程に問題を絶対に持ち越さない」という意識が非常に重要です。例えば、木地研磨や下地作りの段階で残った凹凸や傷は、後の塗装工程で浮き出てきてしまい、修正が非常に困難になります。各工程で納得がいくまで時間をかけ、完璧を目指すことが、最終的な仕上がりの美しさに直結します。

4. 乾燥時間の厳守

塗料の塗布と塗布の間、あるいは最終的なクリア塗装の硬化には、十分な乾燥時間を設ける必要があります。特にラッカー塗装の場合、指で触ってべたつかなくなってから次の工程に進むのが目安ですが、完全に硬化するには数週間かかることもあります。焦って作業を進めると、塗膜の硬化不良や指紋が残るなどのトラブルにつながるため、根気と忍耐力が求められます。

5. 失敗を恐れない心

初めてのギター塗装では、失敗はつきものです。しかし、その失敗から得られる経験は、ギターの構造をより深く理解し、塗装技術を向上させるための貴重な学びとなります。塗装が垂れたり、気泡が入ったりしても、サンドペーパーで修正し、再度挑戦する気持ちが大切です。DIYの醍醐味は、まさにこの試行錯誤のプロセスにあると言えるでしょう。

これらのポイントを押さえ、時間をかけて丁寧に取り組むことで、きっとあなただけの素晴らしいギターが完成するはずです。ぜひ、DIYの沼に足を踏み入れてみてください。

バフ掛けの道具とその効果的な使用法

ギター塗装の最終工程であるバフ掛けは、塗膜に鏡面のような光沢を与え、ギターの見た目を格段に引き上げる重要な作業です。この工程では、主にコンパウンドとバフ(磨き道具)を使用します。適切な道具を選び、効果的に使用することで、プロのような美しい仕上がりを実現できます。

バフ掛けに使用する主な道具

- コンパウンド:

塗膜表面の微細な傷を除去し、光沢を出すための研磨剤です。

車のボディ用コンパウンドで問題ありませんが、粒子が最も細かいものを選ぶようにしてください。

粒子が粗すぎると、新たな傷をつけてしまう可能性があります。

ピカール(Pikal)のラビングコンパウンドなどが市販されており、手軽に入手できます。 - バフ:

コンパウンドを塗膜に擦り込み、研磨するための道具です。

大きく分けて、手作業用のスポンジバフやネルなどのウエス、電動工具に取り付けて使用するバフパッドがあります。

| 道具の種類 | 特徴 | 効果的な使用法 |

|---|---|---|

| スポンジバフ (手作業用) | コンパウンドを塗膜に均一に広げやすい。 手で磨く際に力を入れやすい。 | コンパウンドを少量取り、 円を描くように力を入れて磨きます。 |

| ネルやウエス (手作業用) | コンパウンドの種類によって使い分け。 柔らかい素材が塗膜に優しい。 | コンパウンドを多めに表面に付け、 ウエスでぐるぐると力を入れて磨きます。 |

| 電動バフパッド | 研磨力が強く、広範囲を効率的に磨ける。 短時間で高い光沢を得やすい。 | 低速から始め、塗膜の熱上がりすぎに 注意しながら作業します。 |

バフ掛けの効果的な使用法

バフ掛けを行う前には、クリア塗装後の水研ぎが完璧に完了していることが前提となります。水研ぎで残ったわずかな凹凸や艶のある部分は、バフ掛けをした際にブツブツが目立ち、「イチゴのような」見た目になってしまうため、注意が必要です。

まず、コンパウンドを少量バフ、または塗膜に取ります。コンパウンドは、多すぎると均一に研磨しにくく、少なすぎると研磨力が不足します。適量を見極めることが大切です。

次に、バフまたはウエスでコンパウンドを塗膜に伸ばすようにして磨き始めます。手作業の場合、円を描くように力を入れて磨くのが一般的です。毛のバフは研磨力が弱いため、スポンジバフやネル生地のウエスを使ってガシガシと磨くと、より効果的に艶を出すことができます。

電動バフを使用する場合は、研磨力が強いため、低速から始め、塗膜の熱上がりすぎに注意しながら作業を進めてください。特定の箇所に長時間当てすぎると、摩擦熱で塗膜が溶けたり、焦げ付いたりするリスクがあるため、常にバフを動かし続けることが重要です。

補足:コンパウンドには、粒子の大きさが異なるものが複数種類あります。一般的には、粗い粒子から始めて徐々に細かい粒子へと移行することで、より深い艶と鏡面仕上げを実現できます。例えば、ユニコンのFMC821-C(7ミクロン、#1200)のように、粒子の大きさが明記されているコンパウンドを選ぶと、作業の目安になります。

バフ掛けは、根気と丁寧さが求められる作業ですが、この工程を丁寧に仕上げることで、ギターの美しさを最大限に引き出し、所有する喜びを一層高めることができるでしょう。仕上げ磨きを終えたギターは、まさに「鏡面仕上げ」と呼ぶにふさわしい輝きを放ちます。

ギター塗装とサンドペーパー、その最適な活用まとめ

ギター塗装におけるサンドペーパーは、各工程で不可欠な役割を果たし、仕上がりの美しさを大きく左右します。

- 塗装剥がしでは、粗い番手(#80)から始め、徐々に細かい番手(#120、#240、#400)へ移行する

- 塗装剥がし液やスクレイパーは、下地を残したい場合や木部を傷つけたくない場合に注意が必要である

- 下地作りでは、硬めのサンディングブロックと#120、#240のサンドペーパーで平面を出す

- 目止め・サンディングシーラー後には、#400のサンドペーパーで表面を滑らかに整える

- サンディングシーラーの塗布は2~4回が目安で、薄く均一に塗り重ねるのが重要である

- 本塗装後には、#400のサンドペーパーでマットな状態になるまで均一に研磨する

- クリア塗装後の研磨では、#800、#1500、#2000の耐水ペーパーで水研ぎを行う

- クリア塗装の乾燥は最低3日、できれば2週間程度の自然乾燥が理想的である

- 塗装の失敗時には、乾燥後に適切な番手のサンドペーパーで慎重に研磨して修正する

- レリック加工では、サンドペーパーで塗装の剥がれや擦り傷を再現し、ヴィンテージ感を演出する

- ギター ネックの塗装剥がしは、サンドペーパーが最も安全で確実な方法である

- 異なる塗料の重ね塗りは、塗料の相性を確認し、薄く均一に塗布することが肝心である

- ギター バフ掛けには、粒子が細かいコンパウンドとスポンジバフを使用し、鏡面仕上げを目指す

- DIYでのギター塗装は、事前の準備、各工程での丁寧な作業、十分な乾燥時間の確保が成功の鍵である

- ギター 塗装 サンド ペーパーの活用は、根気と忍耐力が求められるが、その分、完成時の喜びは大きい