コスプレ造形で人気の高い素材、cos ボード。鎧や武器など、キャラクターのアイテムを自作する上で欠かせない存在です。しかし、いざ「はんだごて」を使って本格的な加工に挑戦しようとすると、様々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

理想の模様を彫るための基本的なcosボードの使い方はもちろん、より硬質な表現が可能なcosボード ハードの選び方まで、知っておくべきポイントは数多くあります。そもそもCOSボードの材質は何なのか、パーツ同士のつなぎ目をどう滑らかに処理すればいいのか、COSボードの接着剤は何がいいですか?といった基礎的な疑問。さらには、製作中に生じた凹凸についてCOSボードを平らにするにはどうしたらいいですか?、カットしたCOSボードの断面を綺麗にするにはどうしたらいいですか?といった、より実践的な悩みまで、解決したい課題は尽きません。

この記事では、cos ボードとはんだごてを自在に操り、あなたの造形をワンランク上のクオリティへと導くための知識とテクニックを、網羅的に解説します。

- COSボードの材質や種類、基本的な道具の選び方

- はんだごてを使った繊細な模様彫りや綺麗な穴あけのコツ

- 見栄えを左右するつなぎ目や断面をプロ並みに仕上げる方法

- 安全に作業を進めるための重要な注意点と代替テクニック

本記事の内容

cos ボードとはんだごて加工の基本知識

- COSボードの材質は?

- 硬さが選べるcosボード ハードタイプ

- 初心者向けcosボードの基本的な使い方

- COSボードの接着剤は何がいいですか?

- cosボードのつなぎ目を滑らかにする方法

COSボードの材質は?

コスプレ造形の現場で広く愛用されているCOSボードやライオンボードの主成分は、「EVAフォーム(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)」という合成樹脂です。この素材は非常に軽量でありながら、適度な弾力性と強度を兼ね備えているため、キャラクターが身につける鎧や武器、複雑な装飾品といったアイテムの製作に最適な素材として知られています。

EVAフォームが持つ最大の特徴は、熱を加えることで柔軟になり、冷却されるとその形で形状を維持する「熱可塑性」です。この性質を巧みに利用することで、ヒートガンやドライヤーで素材を加熱し、人体や土台のカーブに合わせて美しい曲面を作り出したり、立体的なフォルムを自在に成形したりすることが可能になります。さらに、カッターナイフでサクサクと切断できる加工性の高さも、多くの造形師に支持される理由の一つです。

最近では100円ショップでも「EVAスポンジシート」という名称で同様の素材が手に入りますが、これらは一般的に密度が低く、薄いものが多い傾向にあります。一方、COSボードなどの専門品は、より高密度で、厚みや硬さのバリエーションが格段に豊富です。そのため、塗装の仕上がりや完成後の耐久性を考慮すると、本格的な造形には専用品の利用が強く推奨されます。

豆知識:ボードの名称と選び方

「ライオンボード」はかつてソフトボードの代名詞でしたが、現在は後継品の「リアラボード」として販売されています。「COSボード」も同じEVAフォーム素材ですが、製造元によって密度や硬さに微妙な違いがあります。実際に手芸店などでサンプルに触れ、作りたいアイテムのイメージに合うものを選ぶと良いでしょう。

硬さが選べるcosボード ハードタイプ

COSボードには、その名の通り様々な硬さのバリエーションが用意されており、中でも「COSボード匠」に代表されるハードタイプは、より高い剛性やシャープな表現が求められる造形物において、その真価を発揮します。

これらのハードタイプは、通常のCOSボードと比較してEVAフォームの密度が非常に高く、硬質に作られています。そのため、以下のような用途で特に優れたパフォーマンスを見せます。

- 武器の製作:

刀剣の刃や盾など、鋭利なエッジと歪まない強度が不可欠なパーツの製作に最適です。 - メカニカルな装甲:

ロボットやサイボーグのボディなど、カッチリとした硬い質感を表現したい場合に効果的です。 - 構造的な土台や芯材:

大型の造形物の強度を内側から支えるための骨組みや、形状を保持するための芯として使用できます。

ただし、その硬さゆえに、通常のボードに比べてしなやかな曲げ加工が難しく、切断にもより力が必要になるという側面も持ち合わせています。無理に曲げようとすると、ひび割れたり折れたりすることもあります。作りたいもののデザインや求められる強度を考慮し、柔らかいノーマルタイプと硬いハードタイプを巧みに使い分けることが、作品のクオリティを飛躍的に向上させる鍵となります。

初心者向けcosボードの基本的な使い方

COSボードを使った造形は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、いくつかの基本的な手順を順に踏むことで、初心者の方でも安心して進めることができます。まずは、造形製作の基本的なワークフローをしっかりと把握しましょう。

1. 型紙の作成

全ての造形の始まりは、精度の高い型紙からです。作りたいパーツの型紙を、まずは新聞紙や模造紙、方眼紙といった安価な紙で作成します。特に方眼紙は、左右対称のパーツを作る際に非常に便利です。

体にフィットさせる鎧などの場合は、自分の体に食品用ラップを巻き、その上からマスキングテープを隙間なく貼り付けて立体的な型をとり、それを切り開いて型紙にするというプロも使うテクニックが有効です。この段階でサイズ感や形状を徹底的に確認することが、高価なボードの無駄を防ぐ最も重要な工程です。

2. 裁断

完成した型紙をCOSボードに転写し、線に沿ってカッターナイフで裁断します。このとき、切れ味の良い新しい刃を使うことが、美しい断面を生み出す絶対条件です。厚みのあるボードを切る際は、一度で切り込もうとせず、カッターの刃を垂直に立て、数回に分けて優しく滑らせるように切ると、安全かつ綺麗に仕上がります。作業の際は、下にカッターマットを敷くことを忘れないでください。

3. 熱加工

平面のボードに立体的なカーブをつけたい場合は、ヒートガンや家庭用のドライヤーで熱を加えます。焦げ付きを防ぐため、一箇所に熱を集中させず、全体を均一に温めるように動かしながら加熱するのがコツです。ボードが十分に柔らかくなったら、手や丸みを帯びた瓶などに押し当てて理想の形に整えます。素材が冷めると、その形でしっかりと固定されます。

4. 接着

裁断・成形したパーツ同士を接着剤で組み上げていきます。接着剤には様々な種類があり、それぞれに適した使い方がありますので、次の項目で詳しく解説します。

最初は小さなアクセサリーや武器のパーツなどから挑戦して、COSボードの基本的な扱いに慣れていくのがおすすめです。これらの基礎をマスターすれば、いずれは全身の鎧のような複雑な造形にも応用できるようになりますよ!

COSボードの接着剤は何がいいですか?

COSボードの接着には、単一の接着剤で全てをまかなうのではなく、作業の段階やパーツの特性に応じて複数の接着剤を戦略的に使い分けるのが一般的です。ここでは、コスプレ造形の現場で特に信頼され、多用されている代表的な接着剤を3種類、その特徴と使い方を詳しく紹介します。

それぞれに一長一短があるため、作りたいものや作業効率を考慮して最適な接着剤を選択することが、ストレスなく美しい作品を仕上げるための重要なポイントになります。

造形用接着剤の三種の神器

主に使われるのは、G10ボンド、G17ボンド、そして瞬間接着剤です。これらの特性を深く理解し、適材適所で使い分けましょう。

G10ボンド

- 特徴:

接触・圧着タイプの合成ゴム系接着剤です。接着したい両面に薄く塗り、少し乾かしてから強く圧着させることで接着します。 - 主な用途例:

鎧の広い面、布や革の貼り付け、位置調整が重要なパーツの接着に向いています。 - メリット:

圧力をかけるまで接着しないため、貼り直しや位置の微調整が可能です。

また、柔軟性を保ったまま接着できる点も大きな長所です。 - デメリット:

接着までに一定の乾燥時間(オープンタイム)が必要なため、作業に時間がかかることがあります。

G17ボンド

- 特徴:

G10ボンドよりも速く、強力に接着できる速乾性の強力タイプです。 - 主な用途例:

小さなパーツの固定、作業をスピーディに進めたい箇所、仮止めなどに適しています。 - メリット:

乾燥時間が非常に短く、作業効率が格段にアップします。G10よりも初期の接着力が強いのも魅力です。 - デメリット:

速乾性ゆえに貼り直しが困難なため、一回で正確な位置決めが求められます。

瞬間接着剤

- 特徴:

数秒で化学反応によって硬化する、シアノアクリレート系の接着剤です。 - 主な用途例:

接着面の補強、ごく細かいパーツの固定、Gボンドで接着した部分の剥がれ防止といった仕上げや補強作業で活躍します。 - メリット:

非常に速く硬化し、強力に接着できるため、細部の作業に最適です。 - デメリット:

透明な素材に使うと接着剤の周りが白くなる「白化現象」が起きることがあります。

また、接着面が硬くなるため、柔軟性が必要な箇所には向きません。

私の場合は、鎧のベースなど広い面には貼り直しが効くG10ボンドをヘラで薄く伸ばして使い、装飾などの小さなパーツや作業を急ぎたい時にはG17ボンド、そして接着面の合わせ目や強度が欲しい部分の補強に瞬間接着剤、というように使い分けています。この3つと、隙間埋めに便利なグルーガンを揃えておくと、大抵の造形に柔軟に対応できます。

cosボードのつなぎ目を滑らかにする方法

COSボードでヘルメットのような立体的なパーツを作る際、平面のボードから曲面を生み出すために「ダーツ」と呼ばれる切り込みを入れて貼り合わせる技法が使われます。このとき、どうしてもダーツの根元(貼り合わせた部分)がぷっくりと膨らんでしまいがちです。このつなぎ目のわずかな膨らみをいかに滑らかに処理するかで、塗装後の完成度が劇的に変わってきます。

一つの伝統的なテクニックとして、ライターの火で表面を軽く炙り、溶かして平らにならす方法があります。具体的な手順は以下の通りです。

- 貼り合わせたパーツの、つなぎ目で膨らんでいる部分を特定します。

- ライターの火を、その箇所に一瞬だけ、素早く当てて軽く炙ります。

長時間当てると焦げたり縮んだりするので注意が必要です。 - 表面がわずかに溶けて柔らかくなったら、火傷に注意しながらすぐに指の腹で優しく押さえつけ、平らにならします。

この作業によって、気になるつなぎ目の段差や膨らみが目立たなくなり、まるで一つのパーツであるかのような非常に綺麗な仕上がりを目指せます。

火気使用に関する最重要注意事項

この方法は火を直接扱うため、非常に危険を伴います。COSボードの製造元各社は火気の使用を公式には推奨していません。もしこの方法を試す場合は、必ず窓を開けて十分に換気し、近くに水や消火器を用意するなど、万全の防火対策を講じてください。やけどや火事のリスクを十分に理解し、全て自己責任で行う必要があります。安全を最優先するならば、カッターで丁寧に削ぎ落としたり、後述するパテで埋めたりするなど、他の方法での代替を強く推奨します。

cos ボードへのはんだごてを使った加工テクニック

- はんだごてを使った模様の彫り方

- はんだごてを使った綺麗な穴の開け方

- COSボードを平らにするにはどうしたらいいですか?

- COSボードの断面を綺麗にするにはどうしたらいいですか?

- はんだごて以外の道具を使った模様の彫り方

- cos ボードとはんだごてで造形を楽しもう

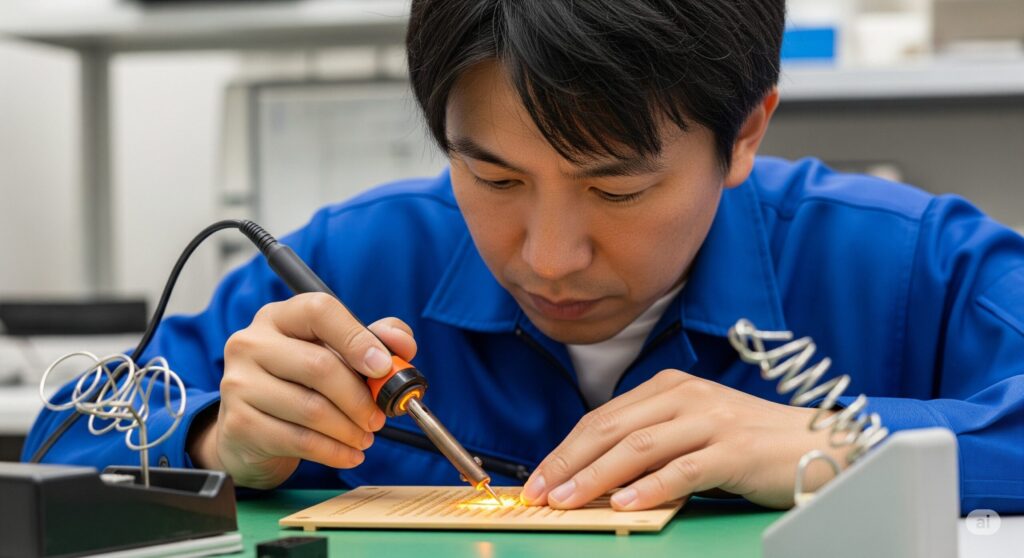

はんだごてを使った模様の彫り方

COSボードで製作した甲冑に荘厳な模様を刻んだり、武器にキャラクター特有のラインを入れたりする際、はんだごては極めて有効なツールとなります。はんだごては、本来は電子基板のハンダ付けに用いる道具ですが、その高温になる先端(こて先)を利用してCOSボードの表面を溶かし、シャープで深さのある溝を彫ることができるのです。

準備すべき道具

- はんだごて:

これから始める方は、こて先の太さが標準的で扱いやすい30ワットのモデルが最も汎用性が高くおすすめです。

より繊細な模様や細かい文字を彫りたい場合は、23ワットなどワット数が低く先端が細いタイプを追加で用意すると、表現の幅が広がります。 - はんだごて台:

作業の安全を確保するために必須のアイテムです。

多くは水を含ませて使用するスポンジが付属しており、こて先の温度を一時的に下げたり、付着した樹脂を清掃したり、作業後の冷却に使用したりと、多様な役割を果たします。

模様を彫る手順

- まず、COSボードの表面に、彫りたい模様を鉛筆やチャコペンで正確に下書きします。

- はんだごてをコンセントに接続し、こて先が十分に加熱されるまで数分間待ちます。

- 十分に熱くなったこて先を、下書きの線に沿って一定の速度でゆっくりと滑らせます。

ボードがジュッと音を立てて溶け、綺麗な溝が彫れていきます。

この技法を用いることで、カッターナイフでは表現が難しい滑らかな曲線や、力強い印象を与える深めの線を自在に表現できます。ただし、慣れないうちは線の太さが均一にならなかったり、手が震えて線がガタガタになったりすることもあります。必ず本番のボードを使う前に、端材で十分に練習を重ね、最適な速度や力の入れ具合を掴むことが成功への近道です。

作業時の健康と安全への重大な注意

はんだごてでEVAフォームを加熱・溶融させると、特有の刺激臭を伴う有害な煙が発生します。この煙を長時間吸い込むと、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。作業中は必ず窓を開ける、換気扇を回すなど、十分に換気された環境を確保してください。また、こて先は300℃以上の非常に高温になるため、やけどや火事には細心の注意が必要です。作業を少しでも中断する際は、必ず正規のはんだごて台に置いてください。

はんだごてを使った綺麗な穴の開け方

甲冑のパーツを紐で編み上げる際など、COSボードに等間隔で美しい円形の穴を開けたい場面は多くあります。しかし、いきなりはんだごてを当ててしまうと、熱で先端が滑って位置がずれたり、溶けすぎて形が歪んだりしがちです。プロのような綺麗な穴を開けるためには、焦らず、丁寧な下準備を行うことが何よりも重要になります。

「下穴」を制する者が、綺麗な穴を制す

手ブレや位置ずれを防ぎ、正確な位置に均一な円を開けるための確実な手順を紹介します。

- まず、定規を使って穴を開けたい位置を正確に測定し、千枚通しや爪楊枝、シャープペンシルの先など、先端が尖ったもので印を付けます。

このとき、軽く突き刺して深さ1mm程度の「下穴」を作っておくのが最大のポイントです。 - 次に、十分に加熱したはんだごてを用意し、そのこて先を先ほど作った下穴に慎重に差し込みます。

- こて先を下穴にガイドさせながら、焦らず、くるくると小さな円を描くように動かします。

一気に貫通させようとせず、少しずつ穴を理想のサイズまで広げていくイメージで溶かしていくのがコツです。

この手順を踏むことで、はんだごての先端が滑って予期せぬ場所を溶かしてしまうアクシデントを未然に防げるため、手持ちでの作業でも驚くほど正確な穴を開けることが可能になります。また、こて先に溶けた樹脂が付着すると煙が多くなったり、仕上がりが汚くなったりするため、濡らしたティッシュや台のスポンジでこまめに拭き取る習慣をつけましょう。

もっと手軽な方法:穴あけポンチ

小さな円をたくさん開ける場合は、レザークラフトなどに使われる「穴あけポンチ」も非常に便利です。ハンマーで叩くだけで一瞬にして綺麗な円をくり抜けるため、作業効率が格段に上がります。

COSボードを平らにするにはどうしたらいいですか?

COSボードからパーツをカッターで削り出した際や、接着に失敗した跡など、表面が意図せずガタガタになってしまうことがあります。このような望まない凹凸を滑らかに修正したい場合、熱を利用して表面を均一にならすというテクニックが存在します。

ごく小さい範囲であればライター、より広い範囲を効率よく処理したい場合はパワートーチ(ガストーチ)の火を使い、問題の箇所を素早く、均一に炙ります。熱によって表面のEVAフォームがわずかに溶けることで、細かな凹凸が埋まり、平らで滑らかな状態に近づけることが可能です。

火気使用は非推奨であり、極めて危険な行為です

これまでも繰り返し述べてきた通り、COSボードの加工にライターやトーチなどの火気を直接使用することは、メーカーから一切推奨されておらず、火事ややけどといった重大な事故につながる極めて危険な行為です。この記事では、あくまでそういったテクニックが存在するという情報提供に留めさせていただきます。

安全かつ確実な代替案として、紙やすり(サンドペーパー)を使って物理的に表面を研磨する方法を強く推奨します。粗い番手(#240程度)から始め、中目(#400)、細目(#800以上)へと順にヤスリがけを行うことで、時間はかかりますが、誰でも安全に美しい平面を作り出すことができます。

COSボードの断面を綺麗にするにはどうしたらいいですか?

カッターナイフで裁断したままのCOSボードの断面は、角が鋭く立った状態(通称「切りっぱなし」)になっています。この角を滑らかに処理する「面取り」という工程を加えることで、造形物全体の質感が向上し、よりリアルで完成度の高い見た目になります。

この角を落とす方法の一つとして、ここでもライターの火で軽く炙るテクニックが古くから用いられてきました。断面の角に沿ってライターの火をさっと一瞬だけ通過させると、鋭利な角が熱で溶けて自然な丸みを帯び、塗装後も光の反射が柔らかくなり、安っぽさがなくなります。

しかし、この方法もやはり火を直接扱うため、安全性の観点からは細心の注意が必要です。炙りすぎると断面が縮んで歪んでしまう失敗も起こり得ます。

やはり火を使うのはどうしても怖い…と感じる方が大半だと思いますし、それが正しい感覚です。安全な代替案として、目の細かい紙やすり(400番〜800番程度)で断面の角を優しく、丁寧にこすって丸みを出す方法があります。当て木にヤスリを巻いて作業すると、均一な力で美しい面取りができます。手間はかかりますが、最も安全で失敗が少ない確実な方法なので、特に初心者の方にはこちらを強くおすすめします。

はんだごて以外の道具を使った模様の彫り方

はんだごてをまだ持っていない、あるいは火気や高温の道具を使う作業に不安を感じるという場合でも、諦める必要はありません。COSボードに模様を彫る方法は他にもたくさんあります。ここでは、より手軽で安全に取り組める代表的な代替案をいくつか紹介します。

1. カッターナイフで彫る

最も手軽に始められるのが、手持ちのカッターナイフやデザインナイフで直接溝を彫り込む方法です。特に先端が鋭いデザインナイフは、細かい模様やシャープな直線を表現するのに適しています。

美しい溝を彫るコツは「V字カット」です。まず、下書きの線に沿って刃を45度程度に傾けて切り込みを入れます。次に、今入れた切り込みに向かって、逆側から同じように45度の角度で刃を入れ、断面が綺麗なV字になるように削り取ります。このV字の溝があることで、塗装した際に影が効果的に落ち、線がくっきりと浮かび上がります。

ただし、この方法は力の入れ加減が難しく、うっかり深く切りすぎてパーツを貫通させてしまうリスクもあるため、慎重な作業が求められます。

2. 紙やすり(サンドペーパー)で削る

より滑らかで自然な窪みや、柔らかい印象の溝を作りたい場合に非常に有効なのが、紙やすりを使った研磨です。

楊枝や割り箸、あるいは作りたい溝の幅に合わせて削ったプラスチックの棒などに両面テープで紙やすりを巻き付け、自分だけのオリジナル研磨ツールを作ります。このツールを使ってボードの表面を根気よく、丁寧に削っていくことで、はんだごてやカッターとは一味違った、オーガニックな凹みや溝を表現できます。特に、針金のような柔軟な芯材に巻き付ければ、美しい曲線の溝を削ることも可能です。

この方法の唯一のデメリットは、削りカス(粉)が大量に発生することです。非常に細かく、静電気で周囲に付着しやすいため、作業時はマスクを着用し、床に新聞紙などを敷いて行うと後片付けが楽になります。

3. 彫刻刀を使う

小学校の図工の時間を思い出すかもしれませんが、木版画用の彫刻刀も非常に便利なツールです。特に、丸刀(U字型の刃)は、一定の幅と深さの溝を効率よく彫り進めるのに最適です。三角刀を使えば、カッターのV字カットと同じような効果が得られます。

cos ボードとはんだごてで造形を楽しもう

- COSボードの主成分は軽量で柔軟性と加工性に優れたEVAフォーム

- 強度やシャープな表現が求められるパーツにはCOSボードのハードタイプが最適

- 造形の基本プロセスは「型紙作成」「裁断」「熱加工」「接着」の4ステップ

- 接着剤は貼り直し可能なG10、速乾性のG17、部分補強用の瞬間接着剤を戦略的に使い分ける

- つなぎ目の膨らみは熱でならす方法もあるが火気使用は非推奨で安全な代替案を検討する

- はんだごてはCOSボードに深さのある模様を彫るための非常に有効なツール

- 初めてのはんだごては汎用性が高い30Wを選び、安全のために必ずはんだごて台とセットで使う

- はんだごてでの加工時は有害な煙が発生するため、窓を開けるなど十分な換気が絶対条件

- 綺麗な穴を開けるには、千枚通しなどで下穴を作ってから、はんだごてで少しずつ広げるのがコツ

- 熱加工に不安がある場合は、カッターや紙やすり、彫刻刀でも多彩な模様を彫ることができる

- カッターで模様を彫る際は、V字に切り込みを入れると塗装後に線がはっきりと見える

- 紙やすりは細い棒に巻き付けてオリジナルツールを作ることで、繊細な溝や曲線を表現可能

- 火気や高温の道具を使用する際は、やけどや火事のリスクを常に意識し、最大限の注意を払う

- 安全性を最優先し、自分のスキルレベルを超えた無理な加工は避けることが最も大切

- どのような加工方法を選ぶにしても、まずは端材で十分に練習を重ねることが成功への一番の近道