車の電装品DIYなどで必ずと言っていいほど登場する、ギボシ端子のかしめ方についてお悩みではありませんか。

特に、専用工具がない場合にラジオペンチでの代用は可能なのか、多くの方が最初に抱く疑問点です。

この記事では、ギボシ端子とペンチの代用に関する根本的な問題点から、ギボシ端子のかしめで失敗しないためのプロのコツ、万が一の際のギボシ端子のカシメの外し方まで、一歩踏み込んで詳しく解説します。

さらに、ダイソーなどで手に入る圧着工具の実力から、DIY上級者も満足できるおすすめの製品、安全に関わる正しいギボシ端子の付け方の向き、そして混同しがちなカプラー端子や圧着端子のかしめ方との違いについても網羅的に触れていきます。

この記事で得られる知識

- ラジオペンチでのかしめが「なぜ絶対NGなのか」という電気的な理由

- プロが行う「二段階かしめ」の具体的な手順とチェックポイント

- ギボシ端子のかしめを失敗した際のダメージを最小限に抑える対処法

- 目的と頻度に応じた、最適な圧着工具の選び方とおすすめ製品

本記事の内容

ギボシ端子のかしめ方でラジオペンチはNG?

- ラジオペンチでの代用は避けるべき理由

- かしめで失敗する主な原因

- おすすめの圧着工具とは

- 圧着工具はダイソーでも買える?

- 失敗したギボシ端子のカシメの外し方

ラジオペンチでの代用は避けるべき理由

結論から言うと、ギボシ端子のかしめにラジオペンチを代用することは、電気的な安全性を著しく損なうため絶対に避けるべきです。

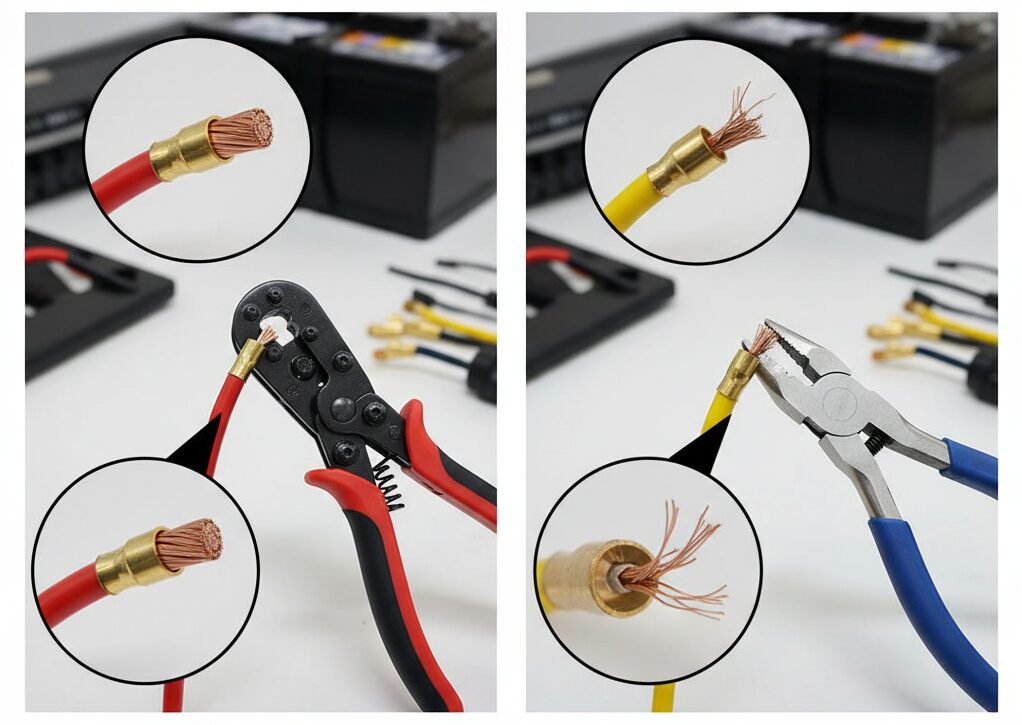

なぜなら、ラジオペンチと専用の電工ペンチでは、端子を固定する原理が「圧着」と「圧潰」で全く異なるためです。

電工ペンチによる正しい「かしめ(圧着)」は、端子のツメを特殊な形状のダイスでM字型に巻き込み、芯線に強い圧力をかけて一体化させます。

これにより、芯線と端子が分子レベルで密着する「冷間圧接(コールドウェルド)」に近い状態が生まれ、空気や湿気の侵入を防ぎ、長期的に安定した低い電気抵抗を維持します。

一方で、ラジオペンチで行う作業は単なる「圧潰」です。

平らな先端で端子を押し潰すだけなので、芯線との間に無数の隙間が残ります。

この隙間に湿気が侵入して酸化が進んだり、車の振動で接触面が擦れて摩耗したりすることで、接触不良や発熱、最悪の場合は車両火災につながる危険性も否定できません。

ラジオペンチ使用時の深刻なリスク

ラジオペンチでかしめた箇所は、見た目上は固定されているように見えても、電気的には非常に不安定な時限爆弾のようなものです。一時的に通電したとしても、時間が経つにつれて必ず接続不良を起こします。安全に関わる配線では絶対に使用しないでください。

| 工具の種類 | かしめの原理 | 接続状態 | 長期的な信頼性 |

|---|---|---|---|

| 電工ペンチ | 圧着(冷間圧接) | 芯線と端子が一体化し、 気密性が高い | 酸化や振動に強く、 接触抵抗が安定 |

| ラジオペンチ | 圧潰(押し潰し) | 芯線と端子の間に隙間が多く、 気密性がない | 湿気で酸化しやすく、 振動で接触不良を起こす |

かしめで失敗する主な原因

ギボシ端子のかしめがうまくいかない場合、その原因はいくつかの典型的なパターンに分類できます。

代表的な失敗原因とその対策を深く理解することで、トラブルを未然に防ぎましょう。

原因1:不適切な工具の使用

前述の通り、最大の失敗原因はラジオペンチやプライヤーといった代用工具を使うことです。

電工ペンチのハート型をしたダイスは、ツメを内側に巻き込みながら均等な圧力をかけるために最適化されています。

代用工具ではこの動きを再現できず、不確実な接続しか生み出せません。

原因2:かしめ方の手順ミスと力加減

電工ペンチを使用していても、手順を誤ると失敗につながります。

特に初心者が陥りやすいのが、「仮かしめ」を省略していきなり本かしめを行うことです。

仮かしめは、本かしめの際に芯線や被覆がズレないように位置決めをする重要な工程です。

これを怠ると、芯線の一部しか挟まれていなかったり、被覆を噛み込みすぎたりして、性能を100%発揮できません。

原因3:配線と端子のサイズ不適合

自動車でよく使われる配線コードには、0.5sq、0.75sq、1.25sqなど様々な太さ(スケア数)があります。

この太さに適合したギボシ端子を選ばないと、かしめはうまくいきません。

特に細い0.5sqの配線に標準的なギボシ端子を使うと、ツメが締まりきらずに抜けてしまう「すっぽ抜け」が多発します。

対策として、芯線を通常の倍の長さに剥き、半分に折り返して太さを稼いでからかしめるというテクニックが有効です。

見落としがちな芯線の酸化

長期間保管していた古い配線コードは、銅線が空気に触れて表面に酸化被膜が形成されていることがあります。この被膜は電気を通しにくいため、接触不良の原因となります。作業前には芯線の色を確認し、黒ずんでいる場合はカッターの背などで軽く削ってから使用すると、より確実な接続が得られます。

おすすめの圧着工具とは

ギボシ端子を確実にかしめるためには、信頼できる圧着工具(電工ペンチ)を選ぶことが何よりも重要です。

ここでは、目的や使用頻度に応じたおすすめの工具を紹介します。

エーモン工業製:カーDIYの王道

カー用品店やホームセンターで最も手軽に入手できるのが、エーモン工業の電工ペンチ(例:ITEM No.3500)です。

自動車の電装DIYで使われる主要な端子サイズに対応しており、かしめ、配線カット、被覆むき(ワイヤーストリッパー)の機能が1本に集約されています。

説明書も分かりやすく、まさに最初の1本として最適と言えるでしょう。同社のギボシ端子との相性も完璧です。

専門工具メーカー製:ワンランク上の精度と耐久性

より高い精度や、頻繁な使用に耐える耐久性を求めるなら、ホーザン(HOZAN)、フジ矢(FUJIYA)、エンジニア(ENGINEER)といった専門メーカーの製品がおすすめです。

これらの製品は、ダイスの加工精度が高く、少ない力で確実な圧着が可能です。

特に、一定の圧力に達するまでハンドルが戻らない「ラチェット機構」付きの圧着ペンチは、かしめ不足による失敗を物理的に防いでくれるため、初心者からプロまで大きなメリットがあります。

工具選びのチェックポイント

圧着工具を選ぶ際は、対応する端子の種類とサイズ、グリップの材質(滑りにくさ)、そしてラチェット機構の有無を確認しましょう。自分の主な用途(ギボシ端子専用か、他の端子も使うか)に合わせて選ぶことが大切です。高価な工具ほど、より精密で失敗の少ない作業を約束してくれます。

圧着工具はダイソーでも買える?

「年に数回しか使わないので、できるだけコストを抑えたい」というニーズは当然のものです。

結論として、ダイソーなどの100円ショップでも、電工ペンチと称する工具が販売されていることがあります。

ただし、これらの製品を自動車の重要な配線に使うことには、大きなリスクが伴います。

専門メーカーの製品と比較すると、ダイスの形状が甘く、材質の強度も不足しているため、規定の圧着力をかけられない場合がほとんどです。

結果として、ツメが綺麗にM字に曲がらず、ラジオペンチで潰したのと大差ない状態になる可能性があります。

安価な工具を「使うべきでない」理由

電装品のトラブルシューティングは、原因の特定が非常に困難です。数千円の工具代を惜しんだ結果、後々「接触不良の原因はどこだろう?」と何時間もかけて探すことになったり、最悪の場合、ECUなどの高価な電子部品を破損させたりするリスクを考えると、信頼性のある工具への投資は決して高くはありません。

趣味の電子工作や、万が一通電しなくても安全に影響のない箇所での一時的な使用ならまだしも、走行に関わる部分や安全装置の配線には、絶対に使用しないようにしましょう。まさに「安物買いの銭失い」の典型例です。

失敗したギボシ端子のカシメの外し方

一度かしめてしまったギボシ端子の再利用は、金属の性質上、不可能ですし、非常に危険です。

なぜなら、一度強い力で曲げられた金属は「加工硬化」という現象で硬く、脆くなるためです。

無理にツメをこじ開けて再利用しようとしても、見た目は元に戻ったように見えても金属内部には微細な亀裂が入っており、再度かしめても規定の強度が出ず、振動で簡単に折れてしまいます。

もし、かしめに失敗した場合は、迷わず以下の手順で対処してください。

- 配線を端子の根元で切断する:

失敗した端子を惜しまず、ニッパーや電工ペンチのカッターで切り落とします。 - 新品の端子でやり直す:

改めて配線の被覆を剥く工程から、正しい手順で作業をやり直します。

再利用がもたらす未来のトラブル

数円のギボシ端子を惜しんで再利用することは、未来の電気トラブルの種を自分で蒔いているのと同じです。走行中にナビの電源が落ちたり、ライトが消えたりする原因が、数ヶ月前に再利用したたった一個の端子だった、ということも十分にあり得ます。

ギボシ端子は消耗品と割り切り、失敗は成功のもとと考え、常に新しい端子で確実な作業を心がけることが、結果的に時間と安全を確保する最善の方法です。

正しいギボシ端子のかしめ方|ラジオペンチは非推奨

- ギボシ端子の付け方とオスメスの向き

- 電工ペンチを使った正しい手順

- 芯線と被覆を二段階でかしめるコツ

- カプラー端子や圧着端子のかしめ方

- 【まとめ】ギボシ端子のかしめ方でラジオペンチを避ける訳

ギボシ端子の付け方とオスメスの向き

ギボシ端子を正しく、そして安全に取り付けるためには、かしめる前の準備と、オスメスの役割を正確に理解しておくことが不可欠です。

特に電源側の端子の選択を間違えると、致命的なショート事故に直結するため、絶対に覚えておきましょう。

オスメスの基本的な役割と向き

電装DIYにおける安全の鉄則として、ギボシ端子は以下のように使い分けます。

- メス端子(♀):

電源を供給する側(バッテリー、ヒューズボックスからの配線)に使用します。

金属の導電部が絶縁スリーブで完全に覆われる構造のため、万が一接続が外れても、端子が車体の金属部分(アース)に触れてショートする危険性を劇的に低減できます。 - オス端子(♂):

電源を受け取る側(LED、オーディオなどの電装品側)や、アース線に使用します。

先端の金属部分が露出しているため、これをプラス電源側に使うと、外れた際に非常に危険です。

安全のための絶対原則

「電気が出ていく大元に、安全なメスを使う」と覚えましょう。例えば、ヒューズボックスから取り出した電源コードにはメス端子を、接続するETCの電源コードにはオス端子を取り付けます。これにより、接続前にうっかり電源側コードの先端がボディに触れてもショートを防げます。

かしめ前の最重要準備

かしめ作業を始める前に、必ず、絶対に、絶縁スリーブを先に配線コードに通しておいてください。

この単純な工程を忘れると、美しくかしめた後で絶望することになります。

かしめた後ではスリーブは絶対に通らないため、全てを切り落として最初からやり直すしかありません。

電工ペンチを使った正しい手順

それでは、専用の電工ペンチを使ったギボシ端子の、プロも実践する正しいかしめ手順を詳細に解説します。

一つ一つの工程の意味を理解し、丁寧に行うことが、10年後も安心な接続を実現します。

ステップ1:配線の準備(ストリップと撚り)

まず、電工ペンチのワイヤーストリッパー機能(被覆むき)を使い、配線の太さ(sq数)に合った穴で、先端から約5mm〜6mmの被覆を剥きます。

このとき、芯線を傷つけないように、適合サイズより大きい穴から試すのが安全です。

芯線の正しい撚り方

露出した芯線を指で軽く、時計回りに2〜3回ねじり、一本にまとめます。

強く撚りすぎると芯線が硬化したり、端子の中で均等に広がらず圧着不良の原因になったりします。

あくまで芯線がバラけないようにまとめるのが目的です。

ステップ2:スリーブと端子のセット

最重要準備である絶縁スリーブを配線に通した後、準備した配線をギボシ端子にセットします。

このとき、小さいツメ(芯線用)の範囲に芯線が、大きいツメ(被覆用)の範囲に被覆がぴったり収まるように位置を微調整します。芯線が小さいツメの先端から1mm程度はみ出すのが理想です。

この位置決めが、かしめの品質の8割を決定すると言っても過言ではありません。焦らず、じっくりと最適なポジションを見つけてください。

芯線と被覆を二段階でかしめるコツ

ギボシ端子のかしめ作業の心臓部が、この「二段階かしめ」です。

電気的な接続を担う「芯線」と、物理的な強度を担う「被覆」を、それぞれ最適な力で固定するプロの技です。

ステップ3:芯線側のかしめ(電気的接続の確立)

- 仮かしめ:

電工ペンチの少し大きめのダイス(例:1.25-2.0sq用)を使い、小さいツメを軽く挟んで「M字」になるように曲げ、芯線を優しくホールドさせます。この時点でズレがなければ次に進みます。 - 本かしめ:

配線サイズに合ったジャストサイズのダイス(例:0.5-0.75sq用)にセットし直し、ハンドルが止まるまで、しっかりと力を加えて一気に締め込みます。

これによりツメが芯線に深く食い込み、確実な電気的接続が生まれます。

かしめた後、端子の先端から覗き込み、ツメが芯線を包み込むように綺麗な「B」字型になっているかを確認しましょう。

ステップ4:被覆側のかしめ(物理的強度の確保)

- 仮かしめ:

芯線側と同様に、大きめのダイス(例:3.0sq用)で大きいツメを軽く挟み、被覆を掴ませるように位置を決めます。 - 本かしめ:

次に、適合サイズのダイス(例:1.25-2.0sq用)で本かしめを行います。

この被覆側の固定は「ストレインリリーフ」と呼ばれ、配線に引っ張りやねじれの力が加わった際に、接続部のデリケートな芯線に直接負荷がかかるのを防ぐ重要な役割を果たします。

被覆側のかしめ過ぎは断線の元

被覆側を強く締めすぎると、被覆を突き破って内部の芯線を傷つけ、断線の原因となります。あくまで「被覆をがっちり掴む」イメージで、芯線にダメージを与えない力加減が重要です。

ステップ5:最終確認と仕上げ

全てのかしめが終わったら、最後に端子と配線を、指でしっかりと引っ張る「プルテスト」を行います。

ここで少しでも抜けそうな感触やぐらつきがある場合は、ためらわずにやり直しましょう。

問題がなければ、絶縁スリーブを端子の根元までしっかりとかぶせて、全ての工程が完了です。

カプラー端子や圧着端子のかしめ方

自動車の配線には、ギボシ端子以外にも様々な端子が使われており、それぞれに適した工具や知識が必要です。

カプラー(コネクター)端子のかしめ方

純正の配線で多用されるカプラー内の小さな金属端子も、基本的なかしめ方はギボシ端子と同じ「オープンバレル」タイプです。

しかし、端子が非常に小さく精密なため、通常の電工ペンチではダイスのサイズが合わず、かしめることができません。

この場合は、「精密圧着ペンチ」と呼ばれる専用工具が必要になります。原理は同じですが、より繊細な作業が求められます。

丸型・クワ型圧着端子のかしめ方

バッテリー周辺やボディアースポイントで使われる丸型・クワ型端子には、2つのタイプがあります。

- オープンバレルタイプ:

配線を固定する部分がギボシと同じツメ形状のもの。これはギボシ端子と全く同じ手順で電工ペンチでかしめられます。 - クローズドバレル(裸圧着端子)タイプ:

配線を挿入する部分が円筒状になっているもの。

これは電工ペンチではかしめられず、裸圧着端子用の圧着工具が必要です。

ダイスの形状が異なり、円筒を凹ませるようにして固定します。

このように、端子の形状によって適切な工具が異なることを理解しておくことが、DIYの幅を広げる上で重要です。

【まとめ】ギボシ端子のかしめ方でラジオペンチを避ける訳

最後に、この記事の総まとめとして「ギボシ端子のかしめ方でなぜラジオペンチを絶対に避けるべきか」を再確認します。

これは、あなたの愛車とあなた自身の安全を守るための、最も重要な知識です。

- ラジオペンチは端子を「潰す」だけであり「圧着」はできない

- 圧着は芯線と端子を一体化させる「冷間圧接」である

- 潰しただけでは隙間だらけで、湿気が侵入し酸化する

- 酸化した接続部は抵抗が増え、発熱や電圧降下の原因となる

- 車の振動で簡単に接触不良を起こしたり、配線が抜けたりする

- 抜けたプラス配線がボディに触れるとショートし、ヒューズが飛ぶ

- 最悪の場合、ショートが原因で車両火災につながる危険性がある

- 電工ペンチはツメをM字に巻き込み、芯線に食い込ませる専用工具である

- 正しいかしめは、安定した電気的接続と高い物理的強度を両立させる

- 安全な電装DIYは、適切な工具を揃えることから始まる

- ギボシ端子のかしめは、正しい手順を守れば誰でもプロ並みに仕上げられる

- 電源が出ていく大元には、安全のため必ず「メス端子」を使用する

- 作業前には、必ず「絶縁スリーブ」を先に配線に通すことを忘れない

- 芯線と被覆は、それぞれ「仮かしめ」と「本かしめ」の二段階で作業する

- 芯線のかしめは電気的接続、被覆のかしめは断線防止の役割を持つ

- 作業後は必ず引っ張りテストを行い、強度を確認する

- 失敗した端子は金属疲労を起こすため、絶対に再利用しない

- 数円の端子を惜しむことが、数万円の修理費につながる可能性がある

- 配線の太さ(sq数)に合った端子と工具のダイスを選ぶことが基本

- 細い配線は芯線を折り返して太さを稼ぐテクニックも有効である