DIYや日曜大工、あるいは自動車整備などを趣味にしていると、年々増えていくのが工具類です。

新しい工具を買ったときの高揚感はたまりませんが、その一方で頭を悩ませるのが、古くなったり壊れたりした工具の「処分問題」ではないでしょうか。

愛着のある道具たちも、錆びついて動かなくなったり、グリップが加水分解でベタベタになったりすれば、いつかは手放さなくてはなりません。

しかし、いざゴミ袋を手に取ると、ふと手が止まってしまうんですよね。

「このドライバー、金属だけど持ち手はプラスチックだし、何ゴミなんだろう?」

「電動ドリルのバッテリーって、そのまま捨てたら火事になるって聞いたけど本当?」

「大きな脚立や作業台は、粗大ゴミで出すと高そうだな…」

このように、工具は単一の素材でできていることが少なく、また危険物を内包していることもあるため、一般的な家庭ゴミよりも分別のハードルが格段に高いんです。

年末の大掃除などでガレージを整理した際、大量の不要工具を前にして「これは捨てていいのか?」「どのように処分すればよいのか?」と途方に暮れてしまうケースは少なくありません。

そうした場合、自治体のルールに基づいた正しい分別方法から、意外と知られていないリサイクルの可能性、さらにはプロが実践する安全な廃棄テクニックまでを正しく理解しておくことが重要です。

単にゴミとして捨てるだけでなく、環境に配慮し、時には現金化につなげる賢い方法も存在します。

この記事では、皆さんが安全かつスムーズ、そしてお得に工具を処分できるよう、私の経験も交えながら分かりやすく解説していきます。

- 金属ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミの境界線と素材ごとの見分け方

- 発火事故を防ぐための電動工具バッテリーや危険物の正しい排出フロー

- 粗大ゴミ手数料を節約するために知っておきたいサイズ規定と分解テクニック

- 捨てるのは損かも?壊れた工具でも現金化できる買取サービスの活用術

本記事の内容

知っておくべき工具のゴミ分別基本

工具を処分する際に最も重要な第一歩、それは「その道具が何でできているか」を物質レベルで理解し、お住まいの自治体のルールという「フィルター」に通すことです。

「燃えるか燃えないか」といった単純な二択で済めば楽なのですが、工具の世界はそう単純ではありません。

ここでは、日本の多くの自治体で採用されている標準的な分別の考え方や、判断に迷いやすいグレーゾーンの品目について、詳しく深掘りして解説していきます。

まずは、家庭から出るゴミとして処理する場合の「基本のキ」をマスターしましょう。

金属や不燃ゴミの区分と捨て方

工具を手に取ってじっくり眺めてみると、その構造がいかに複雑かによく気付かされます。

強度が求められる部分は「鉄」や「ステンレス」、持ちやすさが求められるグリップには「ゴム」や「樹脂」、軽量化したいボディには「プラスチック(強化ナイロンやポリカーボネート)」と、適材適所で様々な素材が組み合わされているからです。

この「複合素材」であることが、分別を難しくしている最大の要因ですね。

基本的には、以下の基準で判断していくことになります。

1. 主要な構成素材で判断する(50%ルール)

多くの自治体では、「その製品の大部分(50%以上など)を占める素材」を基準に区分を決定します。

例えば、プラスチックの柄がついた金槌(ハンマー)の場合、重量のほとんどは金属の頭部分にあるため「金属ゴミ」とみなされることが多いです。

逆に、ボディ全体がプラスチックで覆われている電気ドライバー(バッテリーを除く)などは、内部にモーターという金属が入っていても、外見上の割合から「不燃ゴミ(燃えないゴミ)」や「小型家電」に分類されるケースが一般的です。

2. 自治体の指定区分に従う

素材に関わらず、品目名で指定されている場合もあります。

代表的な素材別の一般的な区分を表にまとめましたので、参考にしてみてください。

| 工具のパーツ・ 種類 | 主な構成素材 | 一般的な 分別区分 | 処分のポイント |

|---|---|---|---|

| 電動工具の ボディ | ABS樹脂、 ポリカ | 不燃ゴミ プラ資源 | 内部に金属を含むが、 外装基準で判断されることが多い |

| モーター・ 配線 | 鉄、銅 | 金属ゴミ 小型家電 | レアメタルを含むため、 小型家電回収ボックスが推奨される |

| グリップ・ 滑り止め | 合成ゴム、 エラストマー | 可燃ゴミ 不燃ゴミ | 自治体の焼却炉の性能により 可燃か不燃かが分かれる |

| レンチ・ スパナ類 | クロムバナジウム鋼 | 金属ゴミ 資源ゴミ | 100%金属のため、 資源としての価値が非常に高い |

3. 「混ぜればゴミ、分ければ資源」を実践する

もし、ドライバー一本で分解が可能な構造であれば、素材ごとにバラバラにすることで、より環境に優しい処分が可能です。

例えば、プラスチックのカバーを外して「プラ資源」へ、内部の金属ギアを「金属ゴミ」へ、といった具合ですね。

ただし、最近の電動工具は防水防塵性能を高めるために強力に接着されていることも多く、無理な分解は怪我の原因になります。

「ネジで止まっている範囲なら分解する」くらいのスタンスで、無理はしないようにしましょう。

ドライバーなど手工具の処分

DIYの基本アイテムであるドライバー、ペンチ、スパナ、レンチ、ニッパーなどのいわゆる「ハンドツール(手工具)」。

これらは、そのほとんどが良質な「鋼鉄(スチール)」で作られています。

鉄は何度でも溶かして再生できる優秀な資源ですから、単に埋め立ててしまうのは非常にもったいない資源の浪費と言えます。

「小さな金属類」という特別な枠組み

自治体によっては、不燃ゴミとは別に「金属資源」や「小さな金属類」という回収日を設けていることがあります。

例えば、横浜市では、最長辺が30cm未満の金属製品であれば、空き缶やビンと同じ集積場所に資源として出すことができます。

これは非常に画期的なシステムで、指定袋に入れる必要もなく、中身が見える透明な袋に入れて出せばOKという手軽さです。

お住まいの地域にこうした区分がないか、一度「ゴミ出しカレンダー」や自治体のホームページで確認してみてください。

「燃えないゴミ」の日に出すと埋め立てられてしまうものが、「資源ゴミ」の日に出すだけで新しい鉄製品に生まれ変わるのですから、分別しない手はありません。

サビていてもリサイクルできる?

「雨ざらしにして真っ赤に錆びてしまった工具なんて、リサイクルできないのでは?」と思うかもしれませんが、心配無用です。

鉄のリサイクル工程では、高温の炉で溶かして不純物を取り除きますので、表面のサビ程度であれば全く問題なく資源として再利用されます。

汚れがひどい場合も、軽く泥を落とす程度で大丈夫ですので、積極的に資源回収へ回しましょう。

粗大ゴミになるサイズの基準

ゴミ捨て場に持って行ったのに、「これは大きすぎるから回収できません」というシールを貼られて取り残されていた…なんて経験はありませんか?

工具の処分において、運命の分かれ道となるのが「サイズ(大きさ)」です。

「30cm・50cmルール」の壁

多くの自治体では、家庭ゴミとして集積所に出せるサイズに上限を設けています。

代表的なのが「最大辺が30cm(または50cm)を超えるものは粗大ゴミ」というルールです。

- 30cmルールの自治体例:

横浜市、東京都世田谷区、大阪市(棒状のものは1mまで可など例外あり)など - 50cmルールの自治体例:

名古屋市、一部の地方自治体など - 指定袋ルールの自治体:

指定の有料ゴミ袋に入り、口が縛れればOKという地域もあります。

バール、パイプレンチ、ボルトクリッパー、大きめのツールボックスなどは、この基準を超えやすいアイテムです。

粗大ゴミとなると、事前の電話やネット予約が必要になり、数百円〜千円程度の手数料(処理券の購入)が発生します。

切断・分解による「節約術」とその注意点

ここでDIY好きの皆さんが思いつくのが、「切って小さくすればいいのでは?」というアイデアでしょう。

結論から言うと、多くの自治体で「規定サイズ以下に切断・解体すれば、通常の不燃ゴミや金属ゴミとして出してOK」とされています。

例えば、長い鉄パイプを金ノコで30cm未満にカットすれば、手数料を払わずに資源ゴミとして出せるわけです。

【重要】分解・切断作業のリスク

手数料を節約できるとはいえ、硬い工具鋼を切断するのは容易ではありません。

ディスクグラインダーなどの電動工具を使用する場合、火花が散ったり、切断砥石が割れたりするリスクがあります。

必ず保護メガネや手袋を着用し、安全を確保できる環境で行ってください。

また、スプリング入りマットレスや特定の家電製品のように、「分解しても粗大ゴミ扱いのまま」という例外ルールを設けている自治体もあるため、事前の確認は必須です。

電動工具のバッテリー回収方法

現代のDIYシーンにおいて、コードレス(充電式)電動工具はなくてはならない存在です。

しかし、その動力源である「リチウムイオンバッテリー」の廃棄方法は、工具処分の中で最も注意を要する、いわば「最重要項目」です。

なぜ「混ぜるな危険」なのか?

リチウムイオン電池は、非常に高いエネルギー密度を持っています。

もしこれを一般の不燃ゴミや粗大ゴミに混ぜてしまうと、ゴミ収集車(パッカー車)の強力なプレス板で押しつぶされた際に、セパレーターという絶縁膜が破損し、ショートして「熱暴走」と呼ばれる激しい発火現象を引き起こします。

実際、毎年のようにゴミ収集車や処理施設の火災事故が発生しており、その原因の多くがリチウムイオン電池の混入だと言われています。

正しい処分ルート:JBRCシステム

では、どうすれば良いのでしょうか。

正解は、メーカーと輸入業者が加盟する「一般社団法人JBRC」が構築した回収システムを利用することです。

安全な排出の3ステップ

- 回収場所を探す:

ホームセンター、家電量販店、一部の自治体施設などに設置されている「小型充電式電池リサイクルBOX(黄色い缶)」を探します。 - 絶縁処理を徹底する:

電池の端子部分(金属が露出している部分)にビニールテープやセロハンテープを貼り付けます。

これは、ボックスの中で他の電池と接触してショートするのを防ぐためです。 - ボックスへ投入: 係員の指示に従い、ボックスへ入れます。基本的には無料です。

「互換バッテリー」という落とし穴

ここで深刻な問題となるのが、Amazonや楽天などのネット通販で安価に売られている「互換バッテリー(非純正品)」の存在です。

これらの海外製バッテリーの多くは、製造メーカーがJBRCに加盟していないため、家電量販店などの回収ボックスでは引き取りを拒否される(入れてはいけない)ケースが多発しています。

JBRCマークがないバッテリーや、膨張・破損してしまったバッテリーは、自治体の「有害ゴミ」窓口や、専門の産廃業者、あるいは不用品回収業者に個別に相談する必要があります。

「安物買いの銭失い」とならないよう、購入時から処分のことまで考えて純正品を選ぶのが、長い目で見れば賢い選択かもしれません。

刃物など危険な工具の出し方

ノコギリ、のみ(鑿)、カンナ、カッターナイフ、キリ、ホールソーといった「刃物・先端工具」類。

これらは、その形状そのものが「凶器」になり得るため、捨てる際には収集作業員の方々への最大限の配慮(愛)が必要です。

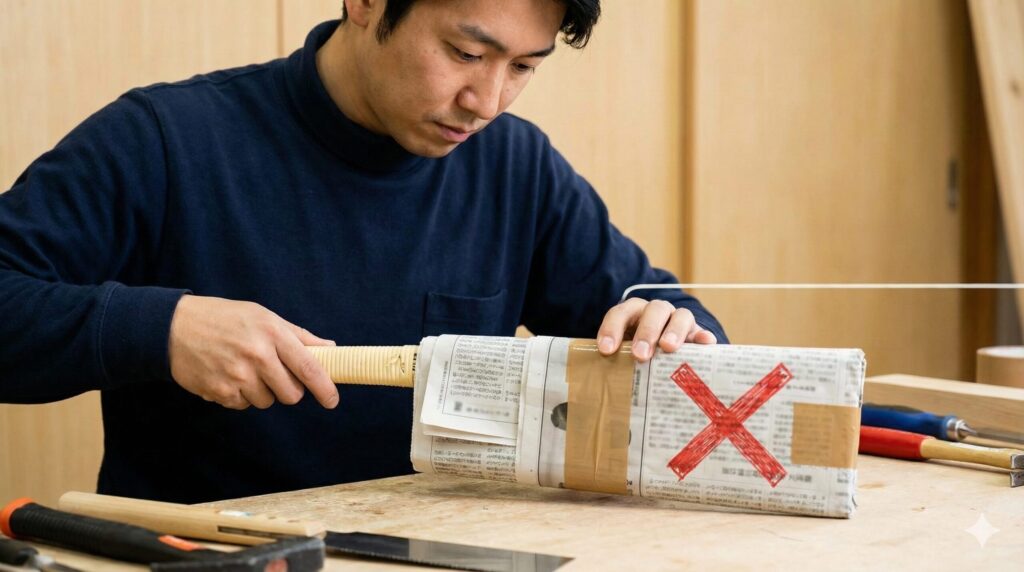

作業員を守るための「安全梱包プロトコル」

そのままゴミ袋に入れただけでは、持ち上げた拍子に袋を突き破り、作業員の手足を傷つける重大な労働災害につながりかねません。

以下の手順で、過剰なほど丁寧に梱包するのがマナーであり、多くの自治体でのルールです。

| 手順 | 具体的なアクション | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 無効化 | 刃先を新聞紙、厚紙、 ボロ布などで分厚く包む | 鋭利な先端はダンボール片や コルクを刺して物理的にガードする |

| 2. 固定 | ガムテープやビニールテープで ぐるぐる巻きにする | 輸送中に梱包材が抜け落ちないよう、 完全に固定する |

| 3. 表示 | 梱包の表面やゴミ袋の 目立つ場所にマジックで書く | 「キケン」「刃物あり」「ノコギリ」と 赤字で大きく明記する |

また、指定袋に入れる際も、他のゴミの真ん中に配置するなど、外側から触れても刃物に当たりにくいような工夫をすると、より親切ですね。

「自分が収集する立場だったらどう思うか?」を想像することが、安全な分別の第一歩です。

工具のゴミ分別と買取の活用法

ここまで「いかに正しく捨てるか」に焦点を当ててきましたが、視点を変えてみましょう。

その工具、本当にお金を払って捨てる必要があるのでしょうか?

実は、工具には他の家電や日用品とは異なる特殊な市場価値があり、「売却(リユース)」という選択肢が非常に有力なんです。

ここからは、廃棄コストをゼロにするどころか、プラスの収益に変えてしまう「工具買取」の世界について、プロの視点で解説します。

壊れた工具でも売れる可能性

「電源が入らないインパクトドライバーなんて、ゴミ以外の何物でもないだろう」

そう思っているあなた、ちょっと待ってください。

リサイクルショップでは買取不可となるようなジャンク品(故障品)であっても、工具専門の世界では「お宝」として値段がつくことが珍しくありません。

なぜ「ゴミ」がお金になるのか?

その背景には、工具特有の3つの事情があります。

- 部品取り需要(ニコイチ修理):

マキタやハイコーキなどのプロ用工具は、構造がユニット化されており修理が容易です。

モーターが焼き付いていても、スイッチやハウジング(外装)、ギアボックスが無事なら、それらの部品を使って別の工具を修理することができます。 - 海外での圧倒的人気:

日本製の電動工具やハンドツール(KTCやスナップオン等)は、世界最高峰の品質を誇ります。

東南アジアや中東などの新興国では、修理しながら長く使う文化が根付いており、日本国内では廃棄されるようなボロボロの工具でも、コンテナ単位で輸出され、現役復帰しています。 - 資源としての価値:

大型のモーターやケーブルには、銅などの非鉄金属が大量に使われています。

これらは金属スクラップとしても相応の価値があります。

実際、「不動品・サビあり」のコンプレッサーを専門業者に見せたところ、数千円で買い取ってもらえました事例もあります。

捨てるのに数千円かかるはずが、逆にお小遣いになったのですから、試さない手はありません。

工具買取専門店の利用メリット

工具を売る場合、近所の総合リサイクルショップや古着屋さんに持ち込むのはおすすめできません。

工具の価値を正しく査定できる専門スタッフがいない場合が多く、動作しないものはその場で「引き取り不可」と返されてしまう可能性が高いからです。

餅は餅屋、「工具買取専門店」の強み

工具を売るなら、「アクトツール」や「ツールオフ」といった屋号を掲げる工具買取専門店を利用しましょう。

彼らは修理部門を自社で持っていることが多く、壊れた工具でも「直せば売れる」「部品として使える」という判断ができるため、積極的な買取が可能です。

便利な査定方法を活用しよう

「わざわざ重い工具をお店に持って行って、安かったらショックだな…」という方には、以下の方法がおすすめです。

- LINE査定:

スマホで写真を撮って送るだけで、概算の査定額が送られてきます。

型番や状態(「動きません」など)を正直に書くのがポイントです。 - 宅配買取:

ダンボールに詰めて送るだけ。多くの業者が送料無料で対応してくれます。 - 出張買取:

倉庫ごと片付けたい場合など、量が多い時はトラックで家まで来てくれます。

査定に出す際は、泥汚れや油汚れをパーツクリーナーで軽く拭き取っておくだけで、査定員の印象が良くなり、ランクアップすることがありますよ。

事業用工具は産業廃棄物へ

このセクションは、個人事業主(一人親方)や法人として活動されている職人の皆様に向けた、法的リスクに関わる極めて重要な話です。

仕事で使用していた工具を廃棄する場合、それは「家庭ゴミ」ではなく、法律上「産業廃棄物」に分類されます。

「バレないだろう」は通用しない

「少量だから家庭ゴミの集積所に出してもいいだろう」という安易な判断は禁物です。

もしそれが発覚した場合、廃棄物処理法違反(不法投棄)として、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)」という非常に重い刑罰が科される可能性があります。

また、会社名入りのテプラが貼られた工具が不法投棄現場から見つかれば、社会的信用も一瞬で失墜します。

マニフェスト管理と「買取」による解決策

事業者が工具を廃棄する際は、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ業者と契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行して、最終処分まで適正に行われたことを管理・保存する義務があります。

しかし、ここで裏技的な解決策となるのが、先ほど紹介した「買取」です。

買取業者へ売却(譲渡)する場合、それは廃棄物ではなく「有価物」として扱われるため、廃棄物処理法の適用を受けません。

つまり、マニフェストの発行も不要で、処分コストもかからず、コンプライアンス上のリスクも排除できるという「三方よし」の解決策なのです。

多くの企業が、廃棄の前にまず「有価物化できるか」の査定を導入しているのはこのためです。

(出典:環境省『排出事業者のみなさまへ(廃棄物処理法の概要)』)

エンジン式工具の燃料処理

エンジンチェーンソー、刈払機、発電機、エンジンポンプなど、ガソリンや混合油で動くエンジン工具。

これらを処分(廃棄・売却・譲渡問わず)する際に、絶対に守らなければならないのが「燃料(液体)の完全除去」です。

残留燃料の恐怖

タンクにガソリンが残ったまま運搬すると、振動でキャップが緩んだり、気化したガソリンが漏れ出したりして、車内や倉庫内で引火・爆発事故を起こす危険性が極めて高いです。

また、長期間放置されたガソリンは劣化してドロドロのワニス状になり、キャブレターを詰まらせてエンジンがかからなくなる原因にもなります。

正しい「水抜き」ならぬ「油抜き」手順

- タンクを空にする:

燃料タンク内のガソリンを、給油ポンプ(シュポシュポ)などで携行缶へ抜き取ります。 - キャブレター内の燃料も抜く:

エンジンをかけ、ガス欠で自然に止まるまでアイドリングさせます。

これにより、燃料パイプやキャブレター内に残った微量な燃料まで燃やし尽くすことができます。 - オイルも抜く:

4サイクルエンジンの発電機などの場合は、ドレンボルトからエンジンオイルも抜き取ります。

抜き取った廃ガソリンや廃オイルは、絶対に下水に流したり、庭に撒いたりしてはいけません(土壌汚染対策法違反などになります)。

ガソリンスタンドや、自動車整備工場、または専門の産廃業者に相談して、適正に処理してもらいましょう。

少量のエンジンオイルであれば、市販の「廃油処理箱(吸着材)」を使って、燃えるゴミとして出せる自治体もあります。

不用品回収や寄付の選択肢

「引越しで明日には退去しなきゃいけない」「遺品整理で倉庫一杯の工具がある」

そんな切羽詰まった状況では、一つ一つ分別している時間も体力もないかもしれません。

そういう時は、時間を金で買うつもりで、民間の不用品回収業者に依頼するのも賢い選択です。

優良な回収業者の選び方

「軽トラ積み放題 15,000円〜」といったプランを利用すれば、金属もプラも木材もまとめて一気に回収してくれます。

しかし、この業界には残念ながら悪質な業者も存在します。

以下のポイントをチェックして、トラブルを回避しましょう。

- 「古物商許可」を持っているか:

少なくともこの許可がない業者は論外です。 - 見積もりが明朗か:

「積み込んでみないと分からない」と言って作業後に高額請求するケースがあります。

必ず事前の訪問見積もりを取りましょう。 - 街宣車や飛び込み営業は避ける:

「無料で回収します」とスピーカーで流しているトラックは、無許可業者の可能性が高いので利用しないのが無難です。

社会貢献としての「寄付」

「古いけれどまだ使えるし、売るほどではないけれど捨てるには忍びない」

そんなハンドツール類があれば、寄付(ドネーション)という道を検討してみてください。

「ワールドギフト」のようなNPO法人では、日本で不要になった工具を集め、途上国の技術学校やインフラ整備の現場へ送る活動を行っています。

送料や活動支援金として数千円の負担は必要になりますが、自分の愛用した工具が、海の向こうで誰かの生活を支える道具として第二の人生を歩むと考えると、とても素敵な処分の仕方だと思いませんか?

SDGs(つくる責任 つかう責任)の実践としても、非常に意義のある選択肢です。

工具のゴミ分別と処分のまとめ

工具の処分は、一見すると素材が複雑で、危険物も多く、非常に面倒な作業に思えます。

しかし、一つ一つの素材を理解し、適切なルートに乗せてあげれば、それらは再び資源として循環し、あるいは誰かの手に渡って役に立つことができます。

最後に、今回ご紹介した「賢く安全に処分するための最適フロー」を整理しておきましょう。

【決定版】工具処分のディシジョンツリー

- Step 1 状態確認:

まずは「売れるか?」を考える。

有名メーカー品や動作するものは、迷わず買取査定へ(ジャンクでもOK)。 - Step 2 事業用判断:

仕事で使っていたものは、産廃業者へ委託するか、買取(有価物譲渡)で処理する。 - Step 3 家庭用廃棄:

売れない・値段がつかないものは自治体の回収へ。- 分別: 素材(金属orプラ)とサイズ(30cm/50cm)で区分けする。

- 安全対策: 刃物は厳重梱包、バッテリーは絶縁してJBRC協力店へ。

- 液体処理: エンジン工具は燃料・オイルを完全に抜く。

「工具 ゴミ 分別」で検索し、この記事にたどり着いた皆さんが、単にゴミを捨てるだけでなく、環境にもお財布にも優しい最適なゴールにたどり着けることを願っています。

正しい知識で工具を手放すことは、次の新しい工具を迎えるための大切な儀式でもあります。

ぜひ、今日からガレージの整理を始めてみてはいかがでしょうか。