DIYや模様替え、あるいは引越しに伴う粗大ゴミの処理をしていると、手元にのこぎりがなくて作業が止まってしまう場面は意外と多いものです。

「たったこれだけの作業のために、わざわざホームセンターに行ってのこぎりを買うのももったいない」と感じたり、家にあるカッターナイフやハサミでなんとか代用できないか、あるいは100円ショップで安く済ませられないかと考えるのは、コスト意識の高い現代人として非常に自然なことです。

実は、切る対象が工作用の薄い木材やプラスチック、あるいは金属のパイプであっても、その素材の特性(硬度や繊維の方向など)さえ正しく理解していれば、本格的なのこぎりを使わずに切断・加工する方法はいくつか存在します。

むしろ、素材によってはのこぎりを使うよりも、別の道具で「割る」「削る」「溶かす」といったアプローチをとる方が、断面が美しく仕上がるケースさえあるのです。

この記事では、プロの現場でも緊急時に使われるテクニックから、家庭にある一般的な道具を使った裏技、そして安価なツールで最大の効果を出すためのポイントまで、のこぎりの代用に関する情報を網羅的に解説します。 道具がないからと諦める前に、ぜひこれらの方法を試してみてください。

- カッターナイフを使って木材をささくれさせずにきれいに切断する具体的な手順

- プラスチック板や塩ビパイプを専用ツールや意外な裏技で切る方法

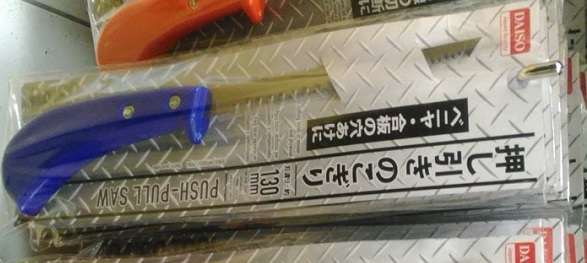

- 100均(ダイソーやセリア)で手に入るのこぎり代用品の実力とコスパの検証

- 粗大ゴミを家庭ごみサイズに解体するための安全で効率的なテクニック

本記事の内容

素材別で解説!のこぎりの代用になる道具と切り方

「のこぎりの代用」と一口に言っても、バルサ材のような柔らかい木材を切るのと、金属製のハンガーラックのパイプを切るのとでは、必要な道具も物理的なアプローチも全く異なります。

ここを間違えて、硬い金属にカッターの刃を立ててしまえば、刃が欠けて飛散し、失明などの重大な事故につながるリスクもあります。

逆に、柔らかい素材に強力すぎる工具を使うと、素材が粉砕されて使い物にならなくなることもあります。

まずは、あなたが今切りたいと思っている素材に合わせた最適な代用ツールと、そのツールを120%活かすための安全な使い方について、プロの視点を交えて詳しく見ていきましょう。

家にあるカッターで木材を切る方法とコツ

工作や建築模型、あるいはちょっとしたDIYの補修で使うような厚さ数ミリの薄い木材なら、どこの家庭にもある一般的な「カッターナイフ」でのこぎりの代用が十分に可能です。

しかし、多くの人が失敗するのは、紙や段ボールを切るのと同じ感覚で、一気に力を込めて切断しようとするからです。

木材は植物の繊維が複雑に重なり合って構成されているため、無理に力を入れると刃が繊維に挟まって動かなくなったり、最悪の場合は刃が折れて顔に向かって飛んできたりする危険があります。

カッターで木材を安全かつ美しく切るための基本テクニックは、ズバリ「多回切り(V字カット法)」です。 具体的な手順は以下の通りです。

- 定規の固定:

まず、ステンレス定規などの金属製の定規をカットラインに当て、動かないようにしっかりと押さえます。

プラスチック製の定規はカッターの刃で削れてしまうため、代用には向きません。 - ガイドライン作成:

最初の1回〜3回は、全く力を入れずに、定規に沿って表面を優しくなぞるように刃を動かします。

これにより、刃が通る「道(ガイド溝)」を作ります。 - 溝を深める:

ガイド溝ができたら、少しだけ力を加えて、同じ溝を数十回往復させます。

この時、刃を垂直に立てるのではなく、やや寝かせ気味にするとスムーズです。 - V字に削る:

ある程度深くなったら、刃を少し斜めに入れて、溝の幅を広げるように削ぐと(V字の谷を作るイメージ)、刃の摩擦が減り、深部まで切り込みやすくなります。 - 裏面からの加工と折り取り:

板の厚みの半分から3分の2程度まで溝を掘り進めたら、板を裏返して反対側からも同様に切り込みを入れます。

最後は机の角などを利用して、一気にパキッと折るようにすれば、驚くほどきれいな切断面で木材を切ることができます。

また、カッターナイフを使用する際は、メーカーが推奨する正しい持ち方や安全上の注意点を守ることが、怪我を防ぐ最大のポイントです。

特に刃を出しすぎないことや、切る方向の手の置き場所には十分注意してください。

(出典:オルファ株式会社『カッターナイフの正しい使い方』)

カッター代用の限界とおすすめツール

この方法は、厚さ3mm〜4mm程度のベニヤ板、バルサ材、薄い桐の板などには非常に有効ですが、2x4材や厚さ1cmを超える無垢材のような分厚い木材には不向きです。

時間もかかりすぎますし、刃の長さが足りません。 もし、カッターのような手軽さとコンパクトさで、本格的なのこぎりの機能が欲しい場合は、日本のトップメーカーであるオルファが販売している「クラフトのこ」のような製品がおすすめです。

これはカッターのボディに専用の鋸刃を装着したハイブリッドツールで、引き出しにしまっておけるサイズながら、木材や塩ビパイプをサクサク切れる隠れた名品です。

プラスチックはPカッターで筋彫りして折る

アクリル板や塩ビ板、ポリプロピレン板などの硬質プラスチックを普通の木工用のこぎりで切ろうとすると、摩擦熱でプラスチックが溶けて刃に絡みついたり、激しい振動で素材にヒビが入ったり、切り口がガタガタになって白く濁ってしまったりしがちです。

プラスチックの直線カットに関しては、のこぎりよりも「Pカッター(プラスチックカッター)」を使う方が、代用というよりも「正攻法」と言えるほど美しく、プロ並みの仕上がりになります。

Pカッターは、通常のカッターのように刃で素材を「切断」するのではなく、特殊な形状をした鍵爪状の刃先で表面を引っ掻いて削り取り、「溝(スリット)」を掘るための道具です。 使い方のコツは、以下の通りです。

- 最初は軽く:

最初のひと引きは、定規から刃が外れてツルッと滑りやすい(これをやってしまうと表面に修復不可能な傷がつきます)ので、慎重に軽く引いてガイドとなる微細な溝を作ります。 - 削りカスの確認:

力を入れて引くと、クルクルとした鰹節のようなプラスチックの削りカスが出てきます。

これが出ていれば正しく削れています。 - 深さの目安:

板の厚みの3分の1から半分程度の深さになるまで、根気よく溝を掘り続けます。

厚さ3mmのアクリル板なら、だいたい20回〜30回程度の往復が必要です。 - スナップ(折り取り):

溝が十分に掘れたら、溝を上にして机の端に置き、溝のラインに合わせて一気に押し下げるように力を加えます。

すると、ガラス切りのように「パキッ」と小気味よい音を立てて割断(スナップ)することができます。

「切る」のではなく「溝を掘って折る」という発想の転換が、プラスチック加工を成功させる最大の鍵となります。

断面は非常に鋭利になっていることが多いので、必ずサンドペーパー(紙やすり)の#400〜#800程度で軽く磨いて、怪我をしないように処理してください。

注意点:カッターの背で代用する場合

Pカッターが手元にない場合、普通のカッターナイフの刃の「背中側(峰)」を使って同様に溝を掘るという裏技もありますが、これはあくまで緊急用です。 刃が薄すぎて溝が細くなりやすく、綺麗に折るのが難しいうえ、指を怪我するリスクも高いため、できればホームセンターや100円ショップで数百円のPカッターを購入することを強く推奨します。

塩ビパイプをパイプカッターや紐で切断する裏技

DIYでの棚作りや配管隠し、あるいは子供の工作などでよく使われる塩ビパイプ(VP管・VU管)。

円筒形をしているため、のこぎりで切ろうとすると刃が滑ってしまい、垂直に切るのが非常に難しい素材の一つです。

無理に押さえつけるとパイプが転がり、手を切ってしまう危険性もあります。

ここで代用として圧倒的なパフォーマンスを発揮するのが「パイプカッター」です。

C字型の本体に回転刃がついており、パイプを挟んでクルクルと回すだけで、誰でも簡単に、しかも切り粉を一切出さずにスパッと切断できます。

かつては数千円する専門工具でしたが、最近ではダイソーなどの100円ショップでも300円〜500円程度で簡易的なものが販売されており、のこぎりを買うよりも安く、かつ綺麗に仕上がります。

また、どうしても道具がない場合の緊急用として、サバイバル術や災害時の知識としても知られる「紐(ひも)」を使った摩擦切断という裏技もあります。

これは、丈夫なタコ糸やナイロン紐、あるいは麻紐をパイプに一周巻き付け、足などでパイプをしっかり固定した状態で、紐の両端を持って左右に素早く引く方法です。

この高速運動によって摩擦熱を発生させ、塩ビを熱で溶かしながら焼き切ることができます。

かなり体力を使いますし、焦げた臭いも発生しますが、壁の際にある配管など、のこぎりやパイプカッターが入らない狭い隙間での作業では、この方法が唯一の解決策になることもあります。

金属の突っ張り棒はのこぎりなしで切れるか

引越しの際などに不用になった突っ張り棒やメタルラックのポール、物干し竿など、金属製のパイプを捨てたい時に困るのが切断方法です。

結論から言うと、木工用のこぎりで金属を切ることは絶対に避けてください。

木工用のこぎりの刃は金属よりも柔らかいため、金属パイプに当てて引いた瞬間、刃が潰れてボロボロになり、そののこぎりは二度と使えなくなります。

金属を切る場合は、代用品を探すよりも「金切鋸(かなきりのこ)」という金属切断専用ののこぎりを使うのが最も確実で安全です。

これも簡易的なフレームのものが100円ショップで手に入ります。

金切鋸を選ぶ際は、刃の「山数(ピッチ)」に注目してください。一般的に山数が多い(刃が細かい)ほど、薄いパイプや硬い金属をスムーズに切ることができます。

また、細いワイヤーや金属ネット、南京錠のツルなどを切断したい場合は、ニッパーではなく、倍力機構がついた「ボルトクリッパー(ミニカッター)」がおすすめです。

テコの原理を二段階で利用することで、握った力が何十倍にも増幅される構造になっており、握力の弱い女性でもピアノ線や太い針金をパチンと切断できます。

ニッパーで無理に硬い線を切ると、刃が欠けて破片が目に飛んでくる事故が多発していますので、必ず適切な工具を選んでください。

料理用の包丁で代用するのは危険なので絶対禁止

家にある「よく切れる刃物」と言えば、真っ先に思い浮かぶのが台所の「包丁」でしょう。

しかし、のこぎりやカッターの代わりとして、木材やプラスチック、金属を切るのに包丁を使うのは、絶対にやめてください。

これはこの記事で最も強く、何度でもお伝えしたい警告です。

包丁は、肉や野菜などの「柔らかい対象物」を繊維を潰さずに切るために、刃が非常に薄く、鋭角に研ぎ澄まされています。

硬度は高いですが、「粘り」が少ないため、横方向の力や衝撃に対して非常に脆いという特性があります。

硬い木材やプラスチックに対して包丁を使い、上から体重をかけたり、叩いたりすると、以下のような事故が起こる可能性が高いです。

- 刃こぼれ・破損:

刃が欠けて鋭利な破片が高速で飛散し、目や肌を傷つける。 - 滑り(スリップ):

硬い素材に刃が食い込まず、ツルッと滑って、素材を押さえている反対側の手に刃が勢いよく向かっていく。 - 柄の破損:

包丁の背をハンマーで叩く(バトニングのような行為)と、柄の部分が耐えきれずに折れ、手首を切る大怪我に繋がる。

道具にはそれぞれの設計思想と用途があります。 代用とは「安全に使える別の道具を選ぶこと」であり、危険を冒してまで無理やり作業することではありません。

包丁はあくまで食材を切るための道具であり、DIYツールではないことを肝に銘じてください。

のこぎりの代用ツールが粗大ゴミ解体に活躍

のこぎりの代用を探している方の多くは、何か新しいものを作りたいわけではなく、古い家具やカーペット、布団、衣装ケースなどを「粗大ゴミ(有料・収集予約が必要)」ではなく、指定のゴミ袋に入る「家庭ごみ(無料・定期収集)」のサイズにするために、解体して小さくしたいと考えているのではないでしょうか。

解体・破壊を目的とする場合、切断面の美しさや寸法の正確さは二の次で構いません。

重要なのは「スピード」と「パワー」、そして何より「疲れずに安全に作業できること」です。

ここでは、ゴミ処理という特定の目的に特化して役立つ切断ツールとテクニックをご紹介します。

100均ダイソーで買える代用品の実力を評価

現在、ダイソーやセリア、キャンドゥといった100円ショップの工具コーナーは非常に充実しており、DIY初心者には十分すぎるほどのラインナップが揃っています。

耐久性こそプロ用の工具には及びませんが、「一回のゴミ処理のためだけに使いたい」という用途であれば、最高のコストパフォーマンスを発揮します。

ダイソーなどで手に入る代表的なツールの実力と、私が実際に使ってみて感じた評価をまとめてみました。

| ツール名 | 価格帯 | おすすめ用途 | 評価とアドバイス |

|---|---|---|---|

| 金切鋸 (簡易型) | 100円〜 200円 | 突っ張り棒 金属パイプ 傘の骨組みの切断 | フレームが弱く、 力を入れると刃が逃げやすいですが、 数本切る程度なら十分使えます。 予備の替刃も買っておくと安心です。 |

| パイプカッター | 300円〜 500円 | 塩ビパイプ 突っ張り棒 | 隠れた名品です。 ホームセンターで2000円するものと比べても 遜色なく切れます。 ただし刃の耐久性は低いので、 使い捨て感覚で。 |

| 万能ハサミ | 300円〜 500円 | カーペット 薄い金属板 クレジットカード CD/DVD | 普通のハサミとは別次元の切断力です。 一家に一本あると、 ゴミ出しの分別作業が劇的に楽になります。 |

| 三徳ノコギリ | 300円〜 500円 | 木材 プラスチック 軽金属 | 一本で複数の素材に対応できるタイプ。 刃の取り付けが少し面倒ですが、 汎用性は高いです。 |

数百円の出費で、粗大ゴミ処理手数料(自治体によりますが、一点あたり数百円〜千円以上)を節約できると考えれば、これらのツールは非常に投資対効果が高いと言えます。

ただし、一度に大量の家具を解体する場合は、手が痛くなる可能性があるので、滑り止め付きの軍手も合わせて購入することをおすすめします。

カーペットや衣装ケースを解体するおすすめ道具

引越しの際に出るゴミの中で特に厄介なのが、大きくて重いカーペットや、嵩張って場所を取るプラスチック製の衣装ケースです。

これらはそのまま捨てようとすると粗大ゴミ扱いになりますが、30cm〜50cm角(自治体のルールによります)程度に小さくすれば、可燃ごみや不燃ごみで出せることが多いです。

カーペットを切る際、裁縫用の「裁ちバサミ」を使うのは絶対にNGです。

カーペットの裏地には硬いゴムや樹脂のコーティングが施されており、さらに繊維の中には目に見えない微細な砂やホコリが含まれています。これらが研磨剤のように作用し、大切な布用ハサミの刃を一回でダメにしてしまいます。

ここでは、バネ付きの「万能ハサミ」の使用を強く推奨します。

バネの力で自動的に刃が開くため、連続してチョキチョキ切っても手が疲れにくく、厚手の素材もザクザク切れます。

もし家中のカーペットを処分するなど大量にあるなら、数千円投資して電動の「充電式ハサミ(電動カッター)」を使うと、指のマメや筋肉痛とは無縁で、驚くほどスムーズに作業が完了します。

衣装ケースのようなポリプロピレン(PP)製品は、弾力があって割れにくいため、のこぎりで切ろうとすると非常に時間がかかり、騒音も気になります。

そこで有効なのが「コーナーカット法」です。 ケースの平面部分は柔らかいので万能ハサミなどで切り進められますが、角(コーナー)の部分は厚みがあり硬くなっています。

この角の部分だけ、金切鋸などでV字に切り込みを入れます。 すべての角に切れ目が入ったら、足で踏みつけて折り曲げます。

ポリプロピレンは曲げ伸ばしに強い素材ですが、限界を超えて曲げると白化して脆くなり、最終的にはちぎり取ることができます。

アクリル板を熱加工のホットナイフで溶かし切る

厚みのあるアクリルケースやコレクションボックスなどを解体する場合、物理的に切るのではなく、熱で溶かして切る「ホットナイフ(ヒートカッター)」という道具を使うのも一つの手です。

これは半田ごての先端がナイフ状になったような道具で、熱せられた刃先を押し当てることで、バターを熱いナイフで切るように、プラスチックを抵抗なく溶断(メルティングカット)できます。

物理的な力をほとんど必要としないため、力が弱い方でも扱いやすく、曲線的なカットや、板の真ん中だけをくり抜く中抜き加工をしたい場合に非常に適しています。

有毒ガスと火傷に注意

プラスチックを熱で溶かすと、素材特有の嫌な臭いのする煙が出ます。

特に塩化ビニル(PVC)などを燃やすと、塩化水素などの有害なガスが発生する場合があるため、必ず屋外の風通しの良い場所で作業するか、強力な換気扇の下で行ってください。

活性炭入りのマスクを着用することも推奨します。 また、YouTubeなどで見かける「カッターの刃をガスコンロで真っ赤に炙って代用する」という方法は、温度管理ができず、持ち手のプラスチックが溶けたり火災の原因になったりするので、大変危険ですので避けてください。

意外と切れる万能ハサミや金切鋏の使い方

トタン板やアルミ板、ブリキ缶などの薄い金属を捨てたい時は、「金切鋏(かなきりばさみ)」や、ギザギザの刃がついた高機能な万能ハサミの出番です。

普通の事務用ハサミで金属を切ろうとすると、素材が刃から逃げて(滑って)しまい、全く切れません。

しかし、万能ハサミの刃には細かいギザギザ(セレーション加工)が施されており、これが硬い素材をガッチリと食い止めて逃がさないため、金属でも紙のように切断できるのです。

上手に切るコツは、ハサミの刃の先端ではなく、奥の方(支点に近い部分)を使って、少しずつ押し切ることです。

刃先だけでチョキチョキ切ろうとすると、テコの原理が働かず力が伝わりませんし、手がすぐに疲れてしまいます。

また、切断された金属の切り口(バリ)はカミソリのように鋭利になっています。

作業中は、必ず切創防止機能のある手袋や、厚手の革手袋を着用し、切った破片の処理にも十分注意してください。

電動ドリルで穴を開けて木材をくり抜く技術

板の真ん中を四角くくり抜いて配線を通したい場合や、非常に分厚い板を切り分けたいけれどものこぎりが入る隙間がない場合、「電動ドリル」が意外な代用ツールになります。

これは「ステッチ加工(連続穴あけ加工)」と呼ばれる手法で、切りたいラインに沿って、ドリルの刃で連続して蜂の巣のように穴を開けていく方法です。

まず、切り取りたい線を描き、その線に沿ってできるだけ間隔を狭くしてドリルで穴を貫通させていきます。

穴と穴の間隔が1mm〜2mm程度になるように密に開けるのがコツです。

一周すべての穴が開いたら、穴と穴の間に残った薄い壁を、ニッパーやマイナスドライバーとハンマーを使って破壊していきます。

これにより、のこぎりを一切使わずに木材を分離させることができます。

当然、切断面は穴の跡でボコボコになりますが、木工用ヤスリ(ラスプ)で削って整えれば、十分実用的な仕上がりに修正可能です。

ジグソーや引き回し鋸などの専用工具がない環境で、中抜き加工をするための古典的ですが、今でも有効な現場テクニックです。

【まとめ】目的や素材に合ったのこぎりの代用を選ぼう

今回は、のこぎりがない場面で役立つ様々な代用ツールとテクニックをご紹介しました。

「のこぎりの代用」と言っても、万能な魔法の道具があるわけではなく、薄い木材ならカッター、プラスチックならPカッター、パイプならパイプカッターと、素材ごとに最適な正解は異なります。

あなたの目的に合ったツールは?

- 工作で薄い木(ベニヤ・バルサ)を切りたい

→ 大型カッターで「多回切り」、またはオルファ「クラフトのこ」 - アクリル板・プラ板をきれいに切りたい

→ Pカッターで「筋彫りして折る」 - 不用な塩ビパイプ・突っ張り棒を捨てたい

→ パイプカッター(100均でも可) - カーペット・薄い金属を処分したい

→ 万能ハサミ・金切鋏 - 分厚い木材(2x4など)を切りたい

→ 無理に代用せず、安価な木工用のこぎりを買うのが一番安全で早道

大切なのは、手元にある道具で無理やり済ませることではなく、作業の安全性と効率を考えて、その素材に最も適した道具を選ぶことです。 たった数百円の道具を一つ買うだけで、1時間かかっていた作業が5分で終わり、しかも怪我のリスクを劇的に減らせることがあります。 100円ショップのツールも上手に活用しながら、怪我のないよう安全第一でDIYや片付けを進めてくださいね。

のこぎりの記事一覧へ