夜中、静まり返った部屋に突然響き渡る電動ドリルのような不快な音。

その正体は一体何なのでしょうか。

マンションやアパートでの共同生活において、ドリルみたいな音や隣の部屋から聞こえるうるさい騒音に悩まされ、安眠を妨げられている方は少なくありません。

「またか…」とため息をつき、隣から変な音がするたびに、誰かが夜中にDIYや日曜大工をしているのではないかと疑心暗鬼になってしまうこともあるでしょう。

しかし、その不気味な音の原因は、必ずしも隣人の迷惑行為とは限りません。

実は、まったく別の意外なものが原因となっているケースも多いのです。

この記事では、夜中に聞こえる電動ドリルのような騒音の考えられる原因を多角的に探り、その正体を突き止めるためのヒントを提供します。

さらに、万が一本当に隣人が作業していた場合の対処法から、自分がマンションで電動ドリルを昼間に使う際の注意点、そしてすぐに実践できる電動ドライバーの騒音対策まで、幅広く、そして深く掘り下げて解説していきます。

加えて、電動ドリルで穴あけをする時の注意点や、「電動ドリルを使うときは手袋は禁止ですか?」といった安全に使用するための重要な疑問にもお答えします。

さらには、「電動ドリルのバッテリーの寿命はどれくらいですか?」「電動ドリルのシャンクとは何ですか?」といった、工具を長持ちさせ、正しく使いこなすための基本的な知識まで、網羅的にご紹介します。

この知識があれば、騒音の正体を見極め、トラブルを冷静かつ適切に解決するための大きな一助となるはずです。

- 夜中に響く騒音の意外な原因とその特定方法がわかる

- 集合住宅での騒音トラブルを円満に解決するための手順を学べる

- 電動ドリルを安全かつマナーを守って使用する方法が身につく

- 騒音問題に直面した際の具体的な相談先や対処法が明確になる

本記事の内容

夜中に響く電動ドリルの音、その原因とは

- マンションで聞こえるドリルみたいな音の正体

- 隣の部屋からドリルの音がうるさい時の原因

- 隣から変な音が聞こえたら給水ポンプかも

- 夜中にDIY?日曜大工を夜間に行う是非

- マンションの電動ドリルがうるさい時の対処法

マンションで聞こえるドリルみたいな音の正体

マンションで深夜に突如として聞こえ始める「ウィーン」という電動ドリルのような音。

多くの人が、真っ先に「誰かがこんな時間にDIYや作業をしているのか?」と眉をひそめます。

もちろん、実際に誰かが工具を使っている可能性もゼロではありませんが、騒音の正体はそれだけではない、ということを知っておくことが非常に重要です。

音は空気中を伝わるだけでなく、建物のコンクリートや鉄骨といった構造体を伝わって響きます。

これを「固体伝播音」と呼び、特に低周波の音は壁や床を透過しやすいため、発生源の特定は専門家でも難しいのが実情です。

例えば、上の階から聞こえると思っていた音が、実は下の階の住人が使っているマッサージチェアのモーター音だったり、斜め向かいの部屋の換気扇の異常音だったりするケースは決して珍しくありません。

人間の耳は、壁に囲まれた室内では音の方向を正確に聞き分ける能力が著しく低下してしまうのです。

このように、音の発生源を「きっと上の階の住人に違いない」などと思い込みで決めつけてしまうと、無関係な隣人との間に深刻なトラブルを生む原因となりかねません。

まずは、聞こえてくる音が本当に電動ドリルによるものなのか、他の設備や家電から発生している可能性はないか、冷静に多角的な視点から考えてみることが、問題解決への第一歩となります。

思い込みはトラブルの元

室内で聞こえる音の方向感覚は、実はほとんどあてになりません。

上階からの音だと思って苦情を言ったら、実際には自分の真下の部屋が原因だったという笑えない話もあります。

騒音源を決めつける前に、複数の可能性を疑い、客観的な事実確認に努めることがトラブル回避の鍵です。

隣の部屋からドリルの音がうるさい時の原因

隣の部屋から明らかに電動ドリルのような音が聞こえてきてうるさい、という場合、その原因として考えられることは主に二つあります。

一つは、最も直接的な原因である「実際に隣人がDIYなどで工具を使用している」ケースです。

特に、新しく引っ越してきたばかりで家具の組み立てに追われていたり、「この作業だけ今すぐ終わらせたい」という気持ちから、つい時間を考えずに作業をしてしまったりする方がいるかもしれません。

しかし、共同住宅での生活において、深夜や早朝に大きな音を出す作業を行うのは、常識的に考えて許される行為ではありません。

そしてもう一つの可能性として、これもまた「音の発生源が隣の部屋ではない」というケースです。

前述の通り、コンクリートは音をよく伝えます。

壁、床、天井、さらには水道管やガス管といった配管類も音の通り道となります。

この固体伝播音の性質により、数フロア離れた部屋で発生した音が、建物の複雑な構造を伝って、あたかもすぐ隣の部屋から聞こえているかのように感じられてしまうのです。

この場合、隣人はあなたと同じように「どこからか変な音が聞こえる」と感じている被害者かもしれません。

いずれのケースであっても、怒りに任せて隣の部屋のドアを叩くような直接的な行動は、問題をこじらせるだけです。

まずは音の発生日時、頻度、音の種類などを詳細に記録し、冷静に対処するための準備を整えることが肝心です。

隣から変な音が聞こえたら給水ポンプかも

「夜中の2時や3時になると、決まって『ブーン』というドリルのような重低音が響いてくる」「管理会社に相談しても、隣人は『何もしていない』の一点張りで解決しない」。

もし、このような出口の見えない騒音問題に長年苦しめられているなら、その“変な音”の正体は、住民の誰かではなく、マンションの建物設備そのものが原因である可能性を強く疑うべきです。

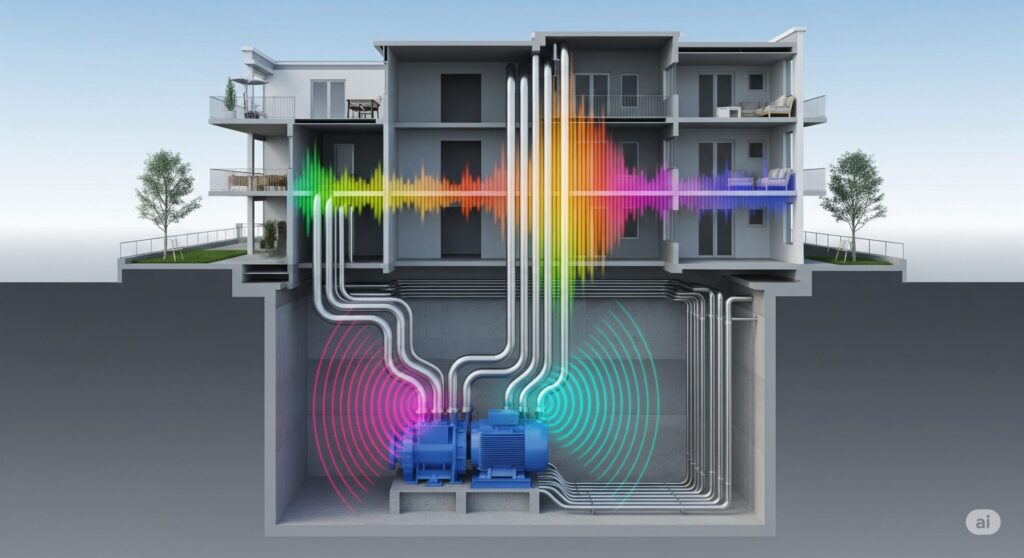

特に、築年数が経過したマンションで頻繁に報告されるのが、「揚水ポンプ」の圧力脈動に起因する固体音です。

これは、マンションの屋上に設置された給水タンク(高架水槽)へ、地下や1階のポンプ室から水を汲み上げるポンプが作動する際に生じる周期的な圧力の変動(脈動)が、給水管を振動させる現象です。

この振動が建物の躯体(コンクリート)に伝わり、特定の条件下で共振することで、一部の部屋においてのみ「騒音」として顕在化します。

揚水ポンプによる騒音の厄介な特徴

- 音の種類:

「ブーン」「ウィーン」といった、モーターやドリルが回転するような低周波音。 - 発生時間:

タンクの水位が下がると自動で稼働するため、深夜や早朝など時間を問わず不定期に発生する。 - 発生場所:

ポンプ室(通常は1階や地下)から遠く離れた5階や9階、時には最上階など、特定の階の特定の部屋だけで局所的に大きな音として聞こえることがある。

この現象の最も厄介な点は、騒音を発生させているという自覚が誰にもないことです。

住民は誰も嘘をついておらず、純粋な物理現象が原因であるため、住民同士で「音を出した」「出していない」と争っても、全く解決には至りません。

もしこれらの特徴に当てはまる場合は、個人で悩むのをやめ、管理組合や管理会社に「揚水ポンプの圧力脈動による騒音の可能性」を具体的に指摘し、専門家による設備調査を依頼するのが、問題解決への最も確実な道筋です。

夜中にDIY?日曜大工を夜間に行う是非

結論から言えば、夜中にDIYや日曜大工を行うことは、集合住宅における重大なマナー違反であり、絶対に避けるべき行為です。

電動ドリルや金づち、ノコギリといった工具が発する音や振動は、作業している本人が想像している以上に、周囲の部屋に大きく響き渡ります。

特に、周囲が寝静まった深夜は、日中のような環境音(暗騒音)がほとんどないため、わずかな物音でも非常によく聞こえます。

木造アパートはもちろん、鉄筋コンクリートのマンションであっても、工具の振動音は「固体伝播音」として建物の構造体を伝って広範囲に拡散します。

窓をしっかり閉め切って作業したとしても、騒音の軽減効果はほとんど期待できません。

「このネジ一本だけだから」「急いでこの棚を完成させたいから」といった軽い気持ちが、隣人の貴重な睡眠時間を奪い、心身の健康を害し、ひいては取り返しのつかない深刻なご近所トラブルに発展する可能性があります。

趣味であるはずのDIYが原因で、平穏な日常生活が脅かされるような事態は、誰にとっても不幸です。

工具を使用する作業は、必ず周囲の住民が活動している日中の常識的な時間帯に行うことを、鉄則として心に刻んでください。

深夜の作業はなぜこれほど問題なのか?

騒音問題において「受忍限度」という考え方があります。

これは、社会生活を営む上である程度の生活音はお互い様として我慢すべき、という限度を指しますが、深夜の電動工具の音は、この受忍限度をはるかに超える「異常音」と判断されるのが一般的です。

管理規約違反はもちろん、場合によっては損害賠償請求の対象となる可能性すらあります。

マンションの電動ドリルがうるさい時の対処法

マンションで電動ドリルのような騒音に連日悩まされた場合、感情に任せて行動することは百害あって一利なしです。

以下の手順を踏んで、冷静かつ戦略的に対処することをお勧めします。

1. 詳細な「騒音日記」を作成する

まずは、いつ(日付と時間)、どこから(聞こえる方向)、どのような音が、どのくらいの時間続いたのかを、客観的な事実としてできるだけ詳細に記録します。

「騒音日記」としてノートにまとめるのが良いでしょう。

可能であれば、スマートフォンの録音アプリや騒音計アプリを使って音を録音・測定し、客観的なデータとして残しておくと、後の交渉で非常に強力な証拠となります。

2. 管理会社や大家さんに「相談」という形で連絡する

個人の判断で直接苦情を伝えに行くのは、相手を逆上させたり、新たなトラブルを生んだりするリスクが高いため避けるべきです。

必ず、マンションの管理会社や大家さんといった、中立的な立場にある第三者に「相談」という形で連絡を入れましょう。

その際、作成した「騒音日記」を提示することで、状況の深刻さや具体性を正確に伝えることができます。

管理会社は、全戸配布の注意喚起文の掲示やポスティング、あるいは該当する可能性のある部屋への個別の連絡など、公式な手続きに則って対応してくれます。

3. 原因が建物設備にある可能性を具体的に伝える

前述した揚水ポンプのケースのように、騒音の原因が住民ではなく建物設備にある可能性も十分に考えられます。

住民間のトラブルと決めつけるのではなく、「もしかすると、建物の設備に不具合があるのかもしれないので、一度点検していただけませんか?」という形で調査を依頼することも、問題解決への有効なアプローチです。

重要なのは、一人で抱え込んで精神的に追い詰められないこと、そして相手を一方的に悪者と決めつけない冷静な視点を持つことです。

管理組合や管理会社という公式なルートを最大限に活用し、粘り強く問題解決を図ることが、最も安全で効果的な方法と言えるでしょう。

夜中を避ける電動ドリルの正しい使い方

- マンションで電動ドリルを使うなら昼間が原則

- すぐできる電動ドライバーの騒音対策

- 穴あけの注意点と手袋は禁止かの疑問

- 電動ドリルのシャンクとは何?基礎知識

- 電動ドリルのバッテリーの寿命はどれくらいですか?

- まとめ:夜中の電動ドリル問題を冷静に解決

マンションで電動ドリルを使うなら昼間が原則

マンションやアパートといった集合住宅で電動ドリルを使用する場合、作業を行う時間帯への最大限の配慮は、住民として果たすべき最低限の義務でありマナーです。

言うまでもなく、住民が就寝しているであろう深夜や、活動を始める早朝の時間帯に作業を行うことは絶対に避けなければなりません。

一般的に、電動工具の使用が許容される時間帯は、多くのマンションの管理規約によって定められています。

目安としては、平日の午前9時か10時から、夕方の午後5時か6時頃までとされていることが多いです。

土日祝日の作業については、より厳しい制限が設けられている場合もあります。

特に日曜日は、多くの家庭が自宅で静かに過ごしたいと考えているため、平日以上に慎重な配慮が求められます。

作業を始める前に、必ず入居時に受け取った管理規約の書類を再確認するか、管理組合に問い合わせて正確なルールを把握しておきましょう。

さらに、無用なトラブルを未然に防ぐための工夫として、作業を始める前に両隣や階下の住民に「〇月〇日の〇時から〇時頃まで、家具の組み立てで少し音が出ますが、ご迷惑をおかけします」と一声かけておくことを強くお勧めします。

このようなほんの少しの気遣いとコミュニケーションが、良好なご近所関係を維持し、お互いが快適に暮らすための潤滑油となります。

すぐできる電動ドライバーの騒音対策

たとえルールで認められた日中に作業するとしても、電動ドライバーが発する騒音は、できる限り小さく抑える努力をすべきです。

少しの工夫で、周囲への影響を大きく軽減することが可能です。

1. 防振・防音マットを作業場所に敷く

ホームセンターなどで手に入る厚手のゴムマットや、専用の防振・防音マットを作業する場所の下に敷きましょう。

これだけで、床を伝って階下へ響く振動音(固体伝播音)を大幅にカットできます。

特に、階下への騒音を気にされる場合には非常に有効な対策です。

2. 壁や床から離れて作業する

作業する際は、できるだけ部屋の中央で行い、壁や床に直接材料を置いて作業するのは避けましょう。

壁や床は音の共鳴板となり、音を増幅させてしまう可能性があります。

3. 短時間で区切り、こまめに休憩を入れる

何時間も連続して「ウィーン、ウィーン」という音を出し続けると、聞いている側の心理的なストレスはどんどん増大していきます。

例えば、15分作業をしたら5分休憩するなど、こまめに作業を中断することで、騒音が鳴り響いている絶対的な時間を短くする配慮が大切です。

4. 静音性の高い「ドリルドライバー」を選ぶ

ネジ締め作業には、強力な「インパクトドライバー」が非常に便利ですが、これは回転方向に打撃(インパクト)を加えながらネジを回すため、「ダダダダッ!」という非常に大きな騒音が発生します。

一方で、打撃機能のない「ドリルドライバー」は、回転するモーター音のみであるため、はるかに静かです。

騒音を最も気にするのであれば、ドリルドライバーを選ぶのが賢明な選択と言えます。

穴あけの注意点と手袋は禁止かの疑問

電動ドリルはDIYの頼もしい相棒ですが、そのパワーゆえに、一歩使い方を間違えれば大きな事故につながる危険性をはらんでいます。

特に、木材や金属に穴をあける作業では、安全に対する正しい知識と心構えが何よりも不可欠です。

電動ドリルで穴あけをする時の注意点は?

- 加工する材料を万力やクランプでしっかり固定する:

これを怠ると、ドリルの回転力に負けて材料が振り回され(「ワークの共回り」という)、手や顔に激突して大ケガをしたり、材料が破損したりする原因になります。

必ず作業台などにしっかりと固定しましょう。 - ドリルを材料に対して常に垂直に保つ:

ドリルは常に材料に対して垂直に当て、余計な力をかけずにまっすぐ押し込むのが基本です。

斜めにこじるように使うと、ビット(先端工具)が負荷に耐えきれず折れて飛散したり、材料が不意に割れたりする危険があります。 - 必ず保護メガネを着用する:

作業中は、木くずや金属の切り粉が高速で飛散します。

これらが目に入ると、最悪の場合失明に至る可能性もあります。

面倒でも、必ず保護メガネを着用する習慣をつけましょう。

電動ドリルを使うときは手袋は禁止ですか?

はい、これは非常に重要な安全規則ですが、ドリルやボール盤など、回転する工具を扱う際は、原則として布製の手袋(特に軍手)の着用は絶対に禁止です。

その理由は、もし手袋の繊維のほつれなどがドリルの回転部分に少しでも触れると、瞬時に巻き込まれてしまい、手ごと機械に引きずり込まれて指の骨折や切断といった取り返しのつかない重大な事故につながるからです。

素手での作業に不安を感じるかもしれませんが、この「巻き込まれ」のリスクを避けるため、安全講習などでは必ず「素手での作業」が指導されます。

電動ドリルのシャンクとは何?基礎知識

電動ドリルやインパクトドライバーを本格的に使いこなす上で、避けては通れないのが「シャンク」という専門用語です。

シャンクとは、非常に簡単に言えば、ドリルの本体(先端のチャックと呼ばれる部分)に差し込む、ドリルビットやドライバービット(先端工具)の「軸」の部分を指します。

このシャンクの形状にはいくつかの規格があり、手持ちの工具のチャックに適合するものを選ばないと、取り付けることすらできません。

| シャンクの主な種類 | 形状 | 特徴と主な用途 |

|---|---|---|

| ストレートシャンク | 単純な円筒形 | 最も古くからある一般的な形状。 ドリルドライバーのキーレスチャックや キー付きチャックで3方向から締め付けて固定する。 様々な太さ(直径)のものが存在する。 |

| 六角軸シャンク | 対辺6.35mmの六角形 | 主にインパクトドライバーで使われる現在の主流。 スリーブを引くだけでワンタッチで着脱でき、 六角形の面でトルクを伝えるため 空転(スリップ)しにくい。 |

| SDSプラスシャンク | 2本の溝が入った円筒形 | 軽量なハンマードリルに使われる規格。 ビットを軽く押し込むだけでロックされ、 回転力と強力な打撃力を効率よく先端に 伝えることができる。 コンクリート穴あけ用。 |

DIYで一般的に使用されるドリルドライバーやインパクトドライバーでは、対応するシャンクは「ストレートシャンク」か「六角軸シャンク」のどちらかであることがほとんどです。

新しくビットを購入する際は、パッケージの記載をよく見て、自分の工具がどちらのタイプに対応しているのかを必ず確認するようにしましょう。

違うタイプのものを無理やり使おうとすると、しっかり固定できず非常に危険です。

電動ドリルのバッテリーの寿命はどれくらいですか?

現在、DIY用からプロ用まで、コードレス電動ドリルの動力源として主流となっているのは、高性能な「リチウムイオンバッテリー」です。

このバッテリーの寿命は、使い方や充電の頻度、そして保管状況によって大きく変わってきますが、一般的にはいくつかの目安が存在します。

リチウムイオンバッテリー寿命の一般的な目安

- 総充電回数:

製品にもよりますが、およそ300回〜500回の充放電サイクルが寿命の一つの目安とされています。

頻繁に使い切ってから満充電する、というサイクルを繰り返すと、それだけ早く劣化が進行します。 - 使用年数:

たとえあまり使わなくても、バッテリーは時間の経過とともに自然に化学変化が進み劣化していきます。

使い方にもよりますが、一般的に3年〜5年程度で「最近、満充電してもすぐにパワーがなくなるな」と感じるようになると言われています。

バッテリーの性能を少しでも長持ちさせるコツ

高価なバッテリーを少しでも長く使うためには、日々の保管方法が非常に重要です。

リチウムイオンバッテリーは極端な温度変化に非常に弱いというデリケートな性質を持っています。

真夏の炎天下の車内や、直射日光が当たる窓際、あるいは冬場の氷点下になるような屋外の物置などに放置するのは、バッテリーの寿命を著しく縮める行為なので絶対に避けましょう。

また、充電がまったくない完全放電(空っぽ)の状態や、100%の満充電の状態で長期間保管することも、内部のセルを傷める原因になります。

もし長期間使わない場合は、50%程度の充電残量にして、湿気の少ない涼しい屋内(15℃~25℃が理想)に保管するのが最もバッテリーに優しい状態です。

まとめ:夜中の電動ドリル問題を冷静に解決

夜中に響き渡る電動ドリルのような不快な音は、多くの人にとって平穏な生活を脅かす悩みの種です。

しかし、その原因を感情的にならずに正しく理解し、適切な手順で行動することで、問題は必ず解決の方向へ向かいます。

最後に、この記事で解説した重要なポイントを一覧でまとめます。

- 夜中に聞こえるドリル音の原因は隣人のDIYとは限らないことを知る

- 音の発生源の特定は非常に難しく、安易な思い込みはトラブルの元

- 原因不明の不定期な低周波音は給水ポンプなどの設備異常を疑う

- ポンプ騒音は住民に悪気がない純粋な物理現象の可能性がある

- 深夜や早朝の日曜大工は受忍限度を超える重大なマナー違反である

- 騒音に悩んだら一人で悩まず、まず管理会社や大家さんに相談する

- 客観的な証拠として騒音の日時、種類、継続時間を詳細に記録する

- 電動ドリルの使用は管理規約で定められた日中の時間帯を厳守する

- 作業音を少しでも抑えるため、防振マットの活用や休憩を挟む工夫をする

- 安全のため、電動ドリルなど回転工具の使用時に軍手などの手袋は原則禁止

- ビットの軸である「シャンク」には複数の種類があり、工具に合わせる必要がある

- 自分の工具に適合しないシャンクは使用できず、事故の原因にもなる

- コードレス工具のバッテリーの寿命は充電回数や経年劣化で決まる

- バッテリーは高温多湿や満充電・過放電状態での長期保管を避ける

- 夜中の電動ドリル問題に直面したら、何よりもまず冷静な対処が解決への鍵となる