「エア コンプレッサーがうるさい…」と、作業中の大きな音にお悩みではありませんか。

特に、コンプレッサーから大きな音がするのはなぜだろうと感じたり、車のエアコンコンプレッサーがうるさい場合や、時には冷蔵庫のコンプレッサー音との違いに疑問を持ったりすることもあるかもしれません。

その騒音は、コンプレッサーによる近所迷惑につながる可能性もあり、コンプレッサーの騒音規制法や届出が必要ですか、といった法的な側面も気になるところです。

この記事では、コンプレッサーの音を静かにする方法を網羅的に解説します。

具体的には、コンプレッサーの防音ボックスの自作方法や、市販の防音カバー、手軽なサイレンサーの活用、さらにはコンプレッサーの防音に使える100均グッズのアイデアまで、多角的な視点から解決策を提案します。

この記事を最後まで読めば、あなたの悩みを解決するための具体的なステップが明確になるはずです。

- コンプレッサーから発生する騒音の主な原因

- 騒音に関する法律上の規制や届出の必要性

- DIYでできる防音ボックスや防音カバーなどの具体的な対策

- 近隣トラブルを回避するための配慮とコミュニケーションのポイント

本記事の内容

エア コンプレッサーがうるさい原因と法的問題

- コンプレッサーから大きな音がするのはなぜ?

- 車のエアコンコンプレッサーがうるさい原因

- コンプレッサーがうるさいのは冷蔵庫と同様?

- 騒音による近所迷惑を防ぐ

- 騒音規制法と届出の必要性

コンプレッサーから大きな音がするのはなぜ?

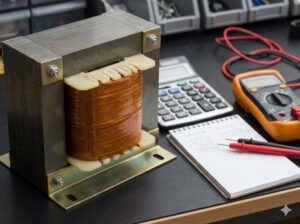

コンプレッサーから大きな音が発生する主な理由は、空気を圧縮する際の機械的な動作音、モーターの回転音、そして圧縮空気を排出する際の音という3つの要素が組み合わさっているためです。

特に、コンプレッサーの種類によって騒音の大きさは大きく異なります。

| コンプレッサーの種類 | 一般的な騒音レベル (目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| レシプロ式(ピストン式) | 62dB ~ 76dB以上 | ピストンの往復運動で空気を圧縮するため、 振動や機械音が発生しやすい。 構造が単純で安価だが、最も騒音が大きいタイプ。 |

| スクリュー式 | 60dB ~ 65dB | 2本のスクリューローターの回転で圧縮する。 レシプロ式より滑らかに動作するため、 騒音や振動が比較的少ない。 |

| スクロール式 | 40dB ~ 60dB | 渦巻状の部品がかみ合って圧縮する。 振動が極めて少なく、非常に静音性に優れている。 家庭用エアコンの室外機にも採用される。 |

このように、最も普及しているレシプロ式は構造上、どうしても大きな音が出てしまいます。

騒音レベルで言えば、70dBは掃除機や騒がしい街頭に匹敵し、作業環境や周辺地域にとっては無視できないレベルの音と言えるでしょう。

また、長年の使用による部品の摩耗や潤滑油の劣化といった経年劣化も、異音や騒音が増加する一因となります。

もし、以前よりも音が大きくなったと感じる場合は、機械の不調も考えられるため、点検が必要かもしれません。

車のエアコンコンプレッサーがうるさい原因

車のエアコンをつけた際に「キーキー」「ウィーン」「ガタガタ」といった異音がする場合、エアコンプレッサー本体や関連部品に問題が発生している可能性が高いです。

これらの異音は、故障の前兆であることが多く、放置するとエアコンが効かなくなるだけでなく、他の部品にも悪影響を及ぼすことがあります。

主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 内部ベアリングの摩耗・劣化:

コンプレッサー内部のベアリングが摩耗すると、「キーキー」「シャー」といった金属が擦れるような音が発生します。

これは最も一般的な原因の一つです。 - コンプレッサーオイルの不足や劣化:

潤滑の役割を担うオイルが不足したり劣化したりすると、内部部品がスムーズに動かなくなり、「ウィーン」といううなり音や動作音の増大につながります。 - マグネットクラッチの不具合:

コンプレッサーの動力ON/OFFを切り替えるマグネットクラッチが摩耗したり、隙間が不適切になったりすると、「カチッ」という切り替え音が必要以上に大きくなったり、「ガタガタ」という異音が出たりします。 - 部品の緩みや破損:

コンプレッサー本体の取り付けボルトの緩みや、内部部品の破損によって「ガタガタ」という振動を伴う音が発生することもあります。

これらの症状を放置すると、最終的にはコンプレッサーが焼き付いてしまい、高額な修理費用が必要になるケースも少なくありません。

異音に気づいたら、早めに専門の整備工場で点検してもらうことが大切です。

コンプレッサーがうるさいのは冷蔵庫と同様?

「コンプレッサーがうるさい」という悩みは、工具用のエアコンプレッサーだけでなく、家庭にある冷蔵庫でも聞かれることがあります。

しかし、両者の「うるさい」は、音の質や大きさ、そして原因が異なります。

冷蔵庫のコンプレッサーは、庫内を冷やすために冷媒ガスを圧縮する装置です。

「ブーン」という低い連続音や、動作開始時の「カチッ」という音が主で、その騒音レベルは40dB前後と、比較的静かな住宅地程度の音量です。

これは、常に稼働する家電製品として、静音性が重視されて設計されているためです。

一方、工具などで使用するエアコンプレッサーは、高圧の空気を一気に作り出すため、よりパワフルなモーターと機械構造を持っています。

特にレシプロ式では、ピストンの激しい往復運動による「ダダダダ」という大きな打撃音や振動、モーターのうなり音、エア排出時の「プシュー」という鋭い音が混じり合い、騒音レベルは70dBを超えることも珍しくありません。

つまり、冷蔵庫のコンプレッサー音は持続的で比較的静かな「作動音」であるのに対し、エアコンプレッサーの音は断続的で非常に大きく、衝撃的な「騒音」と感じられる点が大きな違いです。

したがって、両者を同じ「コンプレッサーの音」として捉えるのではなく、その用途と構造の違いを理解することが、適切な対策を考える第一歩となります。

騒音による近所迷惑を防ぐ

エアコンプレッサーの騒音は、作業者自身のストレスになるだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展しかねない深刻な問題です。

特に住宅が密集している地域での使用には、細心の注意が求められます。

近所迷惑を防ぐための最も基本的な対策は、使用する時間帯への配慮です。

多くの人が休息している早朝や夜間、休日などは使用を避けるのがマナーと言えるでしょう。

自治体によっては、条例で作業時間帯を定めている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

また、本格的な作業を始める前に、近隣の方へ「これからコンプレッサーを使って作業をするので、少し音がします」と一声かけておくだけで、相手の心象は大きく変わります。

良好な関係を築く上で、このようなコミュニケーションは非常に効果的です。

もちろん、物理的な防音対策も欠かせません。

後述する防音ボックスの設置や防音パネルの活用は、音漏れを大幅に軽減し、近隣への影響を最小限に抑えるために有効な手段です。

どれだけ気をつけていても、音の感じ方には個人差があります。

自分にとっては許容範囲の音でも、他人にとっては耐え難い騒音かもしれません。

「これくらい大丈夫だろう」という自己判断は避け、常に周囲への配慮を忘れずにコンプレッサーを使用することが、無用なトラブルを回避する鍵となります。

騒音規制法と届出の必要性

エアコンプレッサーの使用にあたり、その騒音が法的な規制の対象となるケースがあります。

これは「騒音規制法」および各自治体の条例に基づくもので、特に事業としてコンプレッサーを使用する場合は注意が必要です。

騒音規制法では、著しい騒音を発生させる施設を「特定施設」と定めており、これを設置する際には市町村長への届出が義務付けられています。

エアコンプレッサー(空気圧縮機)の場合、「定格出力が7.5キロワット以上のもの」がこの特定施設に該当します。

したがって、この規模以上のコンプレッサーを工場や事業所に設置する場合、作業開始の30日前までに所定の届出書を提出しなければなりません。

届出を怠ったり、規制基準を超える騒音を発生させ続けたりすると、改善勧告や命令の対象となり、それに従わない場合は罰則が科される可能性もあります。

一方、DIYなどで使用される家庭用の小型コンプレッサーの多くは、定格出力が7.5kW未満であるため、騒音規制法に基づく特定施設の届出は不要です。

ただし、届出が不要だからといって、どれだけ大きな音を出しても良いというわけではありません。

各自治体が定める条例によって、法規制の対象外である建設作業やその他の騒音に対しても基準が設けられている場合があります。

また、法的な基準値以下であっても、近隣住民にとって受忍限度を超える騒音であれば、民事上の問題に発展するリスクは常に存在します。

法規制はあくまで最低限のルールと捉え、規制の有無にかかわらず、周囲の生活環境に配慮した騒音対策を講じることが不可欠です。

うるさいエア コンプレッサーへの具体的な対策

- コンプレッサーの音を静かにする方法とは

- 防音ボックスを自作する方法

- コンプレッサー用防音カバーの選び方と効果

- サイレンサーの取り付け効果

- 防音に役立つ100均グッズ

- うるさいエア コンプレッサーの悩みを解決

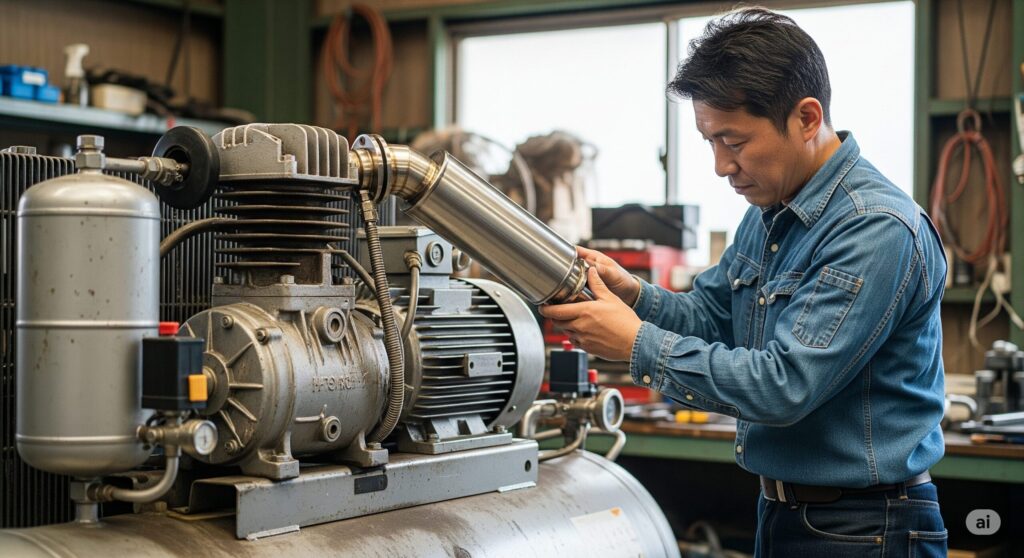

コンプレッサーの音を静かにする方法とは

コンプレッサーの騒音を効果的に静かにするためには、複数のアプローチを組み合わせることが考えられます。

一つの対策に頼るのではなく、状況に合わせていくつかの方法を実践することで、より高い防音効果が期待できます。

設置場所の工夫

まず、最も手軽に始められるのが設置場所の工夫です。

コンプレッサーの振動が床や壁に伝わると、建物全体が共振して音が大きく響いてしまいます。

これを防ぐため、本体の下に市販の防振ゴムや厚手のマットを敷くだけでも、振動音をかなり軽減できます。

また、壁から少し離して設置することで、音の反響を抑える効果もあります。

防音材の活用

より本格的な対策として、防音材の活用が挙げられます。

具体的には、コンプレッサーを専用の「防音ボックス」で覆ったり、周囲を「防音パネル」で囲ったりする方法です。

これらの対策は、空気中に伝わる音(空気伝播音)を遮断・吸収するのに非常に有効です。

市販品もありますが、DIYで自作することも可能です。

消音装置(サイレンサー)の取り付け

コンプレッサーの騒音の中でも、特に耳障りなのがエア排出時の「プシュー!」という高周波音です。

この音は、排気口に「サイレンサー」と呼ばれる消音装置を取り付けることで、劇的に静かにできます。

取り付けもねじ込むだけのものが多く、比較的手軽でコストパフォーマンスの高い対策と言えるでしょう。

静音モデルへの買い替え

現在のコンプレッサーの騒音がどうしても気になる場合や、老朽化が進んでいる場合は、静音設計のモデルに買い替えるのも根本的な解決策です。

前述の通り、スクロール式やスクリュー式、またはオイル式のコンプレッサーは、一般的なレシプロ式に比べて格段に静かです。

初期投資はかかりますが、防音対策にかかる手間やコスト、そして精神的なストレスを考えれば、長期的に見て賢明な選択となる場合もあります。

これらの方法を、予算や作業環境に応じて組み合わせて試してみてください。

防音ボックスを自作する方法

市販の防音ボックスは高価な場合が多いため、DIYで自作することでコストを抑えつつ、手持ちのコンプレッサーにぴったりのサイズのものを手に入れることができます。

効果的な防音ボックスを作る鍵は、「遮音」と「吸音」、そして「換気」の3つの要素をバランス良く取り入れることです。

必要な材料

- 箱の素材:

コンパネやMDFボードなど、ある程度の重さと密度がある木材が適しています。 - 遮音材:

音を遮断するための材料。

ホームセンターなどで手に入るゴム製の「遮音シート」が一般的です。 - 吸音材:

箱の内部で音が反響するのを防ぐ材料。

「グラスウール」や「ロックウール」、ウレタンフォームなどが使われます。 - 防振材:

コンプレッサー本体とボックスの床との間に敷く「防振ゴム」。

振動がボックスに伝わるのを防ぎます。 - その他:

木ネジ、コーキング剤(隙間を埋めるため)、蝶番や取っ手、換気用のファンやダクトなど。

作成の基本的な手順

- 設計:

コンプレッサー本体のサイズに加え、内部に吸音材を貼るスペースと、空気の通り道(換気)を考慮して、箱の寸法を決めます。 - 箱の組み立て:

設計図通りに木材をカットし、箱状に組み立てます。

このとき、板の接合部にコーキング剤を塗り、隙間をなくすことで遮音性能が高まります。 - 遮音シートの貼り付け:

箱の内壁全体に、遮音シートを隙間なく貼り付けます。 - 吸音材の貼り付け:

遮音シートの上から、さらに吸音材を貼り付けます。

これにより、内部での音の反響を抑えます。 - 換気口の設置:

コンプレッサーは動作中に熱を持つため、熱を逃がすための給気口と排気口が不可欠です。

PC用の静音ファンなどを利用して、強制的に換気できる仕組みを作ると良いでしょう。

換気口からの音漏れが気になる場合は、カーブさせたダクトを取り付ける(消音ダクト)と効果的です。 - 仕上げ:

扉を取り付け、底面に防振ゴムを敷いてコンプレッサーを設置すれば完成です。

最も重要な注意点は、換気の確保です。

密閉しすぎると熱がこもり、コンプレッサーの性能低下や故障、最悪の場合は火災の原因にもなりかねません。

安全に運用するためにも、十分な換気経路を必ず設けてください。

コンプレッサー用防音カバーの選び方と効果

防音ボックスを設置するスペースがない場合や、より手軽に対策したい場合には、コンプレッサーの周囲を囲う「防音カバー」や「防音パネル(パーテーション)」が有効です。

これらはコンプレッサーを完全に密閉するわけではありませんが、音の拡散を抑え、特定の方向への音漏れを軽減する効果が期待できます。

防音カバー・パネルの選び方

選ぶ際のポイントは、素材と構造です。

効果的な防音パネルは、音を吸収する「吸音材」と、音を遮る「遮音材」が一体となった多層構造になっています。

例えば、表面は布や多孔質のボードで音を吸音し、内部には高密度の素材や遮音シートが入っている製品は、高い防音効果を発揮します。

ピアリビングの「ワンタッチ防音壁」のような、吸音材と遮音材を組み合わせた製品は、設置が簡単で効果も高いため人気があります。

また、自立式のパーテーションタイプであれば、作業時だけコンプレッサーの周りに設置し、使わないときは畳んで収納することも可能です。

サイズは、コンプレッサーの高さと幅を十分に覆えるものを選びましょう。

少なくとも音源であるコンプレッサー本体より高いパネルで囲うことが、効果を高めるコツです。

効果と注意点

防音カバーやパネルの主な効果は、音が直接壁や外部に伝わるのを防ぐことです。

特に、隣家や作業スペースの特定の方向への騒音を低減したい場合に力を発揮します。

ただし、ボックスのように完全に囲むわけではないため、天井方向やパネルの隙間から音が漏れることは避けられません。

防音効果はボックスに比べて限定的になる点は理解しておく必要があります。

メリットは、設置の手軽さと、ボックスほどの圧迫感がなく、熱がこもる心配が少ないことです。

防音ボックスの設置が難しい環境や、中程度の防音で十分な場合に適した選択肢と言えるでしょう。

サイレンサーの取り付け効果

コンプレッサーの騒音の中でも、特に甲高く耳障りなのが、タンク内の圧力が一定に達した際に余分なエアを排出する時の「プシュー!」という音や、安全弁が作動した際の激しい噴出音です。

この排気音を効果的に低減するのが「サイレンサー(消音器)」です。

サイレンサーは、エアコンプレッサーの騒音対策の中でも、比較的安価で取り付けが簡単なため、最初に試すべき対策の一つと言えます。

排気ポートにねじ込むだけで設置できる製品がほとんどで、特別な工具や知識は必要ありません。

サイレンサーの内部は、焼結金属やグラスウールなどの多孔質な素材でできており、高圧の空気がこの中を通過する際に、音のエネルギーが熱エネルギーに変換されることで騒音が小さくなる仕組みです。

その効果は絶大で、耳をつんざくような高周波音が、大幅に抑制された「シュー」という静かな音に変わります。

素材には、安価な樹脂製のものから、耐久性や耐圧性に優れた真鍮製、ステンレス製までさまざまな種類があります。

使用するコンプレッサーの圧力や使用環境に合わせて適切なものを選びましょう。

ただし、重要な注意点として、サイレンサーはあくまで「排気音」を低減するためのものであり、モーターの駆動音やピストンの振動音といった、コンプレッサー本体から発生する機械音には全く効果がありません。

したがって、全体的な騒音を抑えるためには、前述の防振対策や防音ボックスなど、他の方法と組み合わせることが不可欠です。

防音に役立つ100均グッズ

本格的な防音対策にはある程度のコストがかかりますが、100円ショップで手に入るグッズをうまく活用することで、補助的な防音・防振対策を安価に行うことができます。

あくまで本格的な効果は期待できませんが、やらないよりはずっと良い結果が得られることもあります。

防振対策グッズ

- 洗濯機用の防振ゴム・防振マット:

これが最も効果的なグッズの一つです。

コンプレッサーの脚の下に敷くことで、床に伝わる振動を大幅に吸収し、建物の共振による騒音を抑えます。 - ジョイントマット:

EVA樹脂製のジョイントマットも、床への振動を和らげるのに役立ちます。

複数枚重ねて使うとより効果的です。

吸音・隙間対策グッズ

- 隙間テープ:

自作した防音ボックスの扉や蓋の隙間に貼ることで、密閉性を高め、音漏れを軽減できます。 - 厚手のフェルト生地やコルクボード:

これらを防音ボックスの内側に貼り付けることで、簡易的な吸音材として機能します。

音が箱の中で反響するのを多少なりとも抑える効果が期待できます。 - 発泡スチロールボード:

軽量で加工しやすいため、簡易的な防音壁の内側に詰めたり、吸音材の代用として使ったりすることも考えられます。

これらのグッズは、あくまで専門的な防音材の代用品であり、その効果は限定的です。

特に、吸音性能や遮音性能は専用品に遠く及びません。

また、発泡スチロールなどの可燃性の素材を、熱を持つコンプレッサーの近くで使用する際は、火災の危険性に十分注意する必要があります。

100均グッズは、本格的な対策を補う「プラスアルファ」として、あるいは手始めの対策として賢く活用するのが良いでしょう。

うるさいエア コンプレッサーの悩みを解決

この記事では、エアコンプレッサーの騒音に関する原因から法規制、そして具体的な対策までを詳しく解説しました。

最後に、うるさいエアコンプレッサーの悩みを解決するための重要なポイントをまとめます。

- コンプレッサーの騒音源は主に振動・モーター・排気音

- 機種(レシプロ、スクリュー式など)で騒音レベルは大きく異なる

- 車のエアコンの異音はベアリング摩耗などが原因の場合がある

- 騒音による近所迷惑は使用時間帯への配慮で防ぐことが基本

- 定格出力7.5kW以上の機種は騒音規制法で届出が必要になる

- 最も手軽な対策は本体下に防振ゴムを設置すること

- 防音ボックスは遮音材と吸音材の組み合わせが効果的

- 自作の防音ボックスは熱を逃がす換気の確保が不可欠

- 防音カバーやパネルは設置が手軽で部分的な対策に有効

- サイレンサーは甲高い排気音の低減に特化した対策

- 100均グッズは補助的な振動対策や隙間埋めに活用できる

- 機械の老朽化も騒音が増える原因となるため定期的なメンテナンスを行う

- 根本的な解決策として静音設計モデルへの買い替えも視野に入れる

- 騒音対策は一つの方法に頼らず複合的に実施することが効果を高める

- 自分での対策が難しい場合や法的な判断に迷う場合は専門業者に相談する